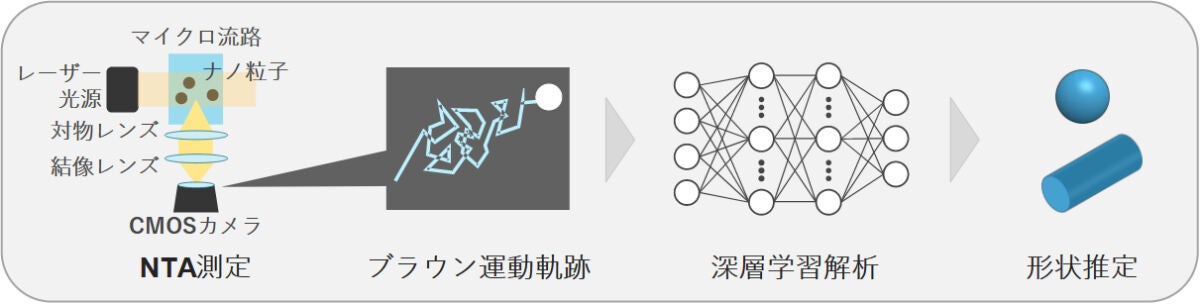

東京大学(東大)は10月25日、液中1粒子観察法である「ナノ粒子トラッキング法」(NTA)と深層学習解析を組み合わせた新しいナノ粒子特性評価法の有効性を示したことを発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科 マテリアル工学専攻の一木隆範教授(川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター 研究統括兼任)、同・澁田靖教授、同・倉持宏実特任研究員、同・福田尋晃大学院生(研究当時)らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する物理とその関連分野に対する機械学習とデータ駆動型アプローチを扱う学術誌「APL Machine Learning」に掲載された。

近年では複数の分野において、有用な新材料としてナノ粒子が期待されている。しかし実応用に向けては、1粒子ごとに性状や凝集状態の評価、品質管理を行い、安全性や信頼性を確保する必要があるため、ナノ粒子の正確な評価技術の開発が求められているという。

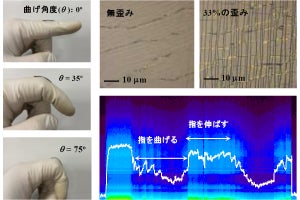

NTAは、液体や気体中に浮遊する微粒子が不規則に運動する現象である「ブラウン運動」の軌跡を解析する液中ナノ粒子評価法だ。非常に速い同運動を実際に計測することは困難だが、アインシュタインにより、熱運動する媒質(水・空気)分子の不規則な衝突が原因であると解明され、粒子の直径はアインシュタインが見出した理論式によって求めることが可能になった。

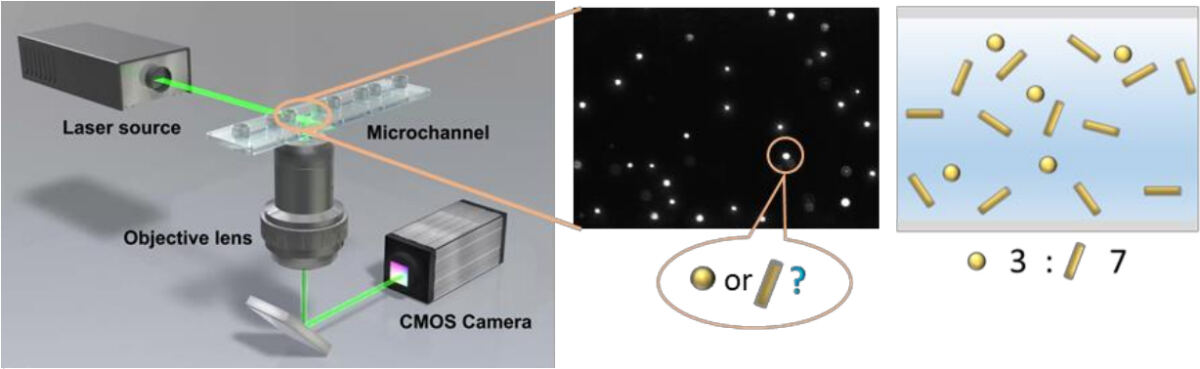

NTAでは、ナノ粒子懸濁液にレーザー光を当てて得られる散乱光を暗視野イメージングしてブラウン運動を記録し、それぞれの軌跡から、アインシュタインの式と粒子に働く力を表すストークスの法則を合わせた「ストークス・アインシュタインの式」を用いて粒子サイズが求められる。

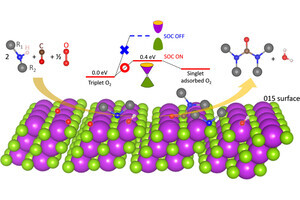

NTAは、試料の調整量が少なく難しい操作がないことを特徴としており、マイクロからナノサイズの単一粒子を計測する簡便な手法として利用されている。しかし、ブラウン運動の軌跡には粒子形状の影響が反映されるものの、NTAではたとえ粒子が非球形であっても無条件に形状を球と仮定して解析するため、実際には正確ではない(正しく形状を評価できない)という課題を長年解決できないでいたとする。

こうした課題に対し、大規模なデータの中に隠れた相関関係を見つけるのが得意な深層学習を用いれば、計測データが平均化されている場合や、分離できない誤差を含む場合でも、形状の違いから生じる差を検出できる可能性があるという。そこで研究チームは今回、実験方法を変えることなく、計測したブラウン運動の軌跡データから形状を識別する深層学習モデルの構築を目指したとする。

そして今回の研究では、データの時系列変化だけでなく、周囲との相関性も考慮するため、畳み込みによる局所特徴の抽出を得意とする「1次元畳み込みニューラルネットワーク(CNN)」モデルと、時間ダイナミクスの蓄積ができる「双方向長・短期記憶ネットワーク(LSTM)」モデルを統合したモデルが新たに開発された。

1次元CNNは、1つの特徴ごとに畳み込み層で局所的な特徴量を抽出しては全体で比較することを繰り返し、際立った特徴を見つける仕組みで、畳み込みを時間軸方向で行うと、時系列データの解析にも有効だ。一方の双方向LSTMは、入力・出力・忘却ゲート構造で、関連する情報を選択的に保持し、関連しない情報を忘却することで、メモリセル内の情報を時間と共に変化させる仕組み。ヒトの記憶に似た働きにより、長期時系列データの特徴を学習することができるため、時間の経過と共に値が変化していくようなデータの解析に適しているとされる。

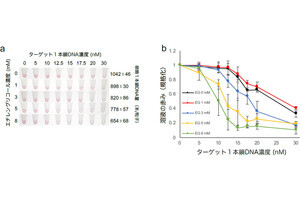

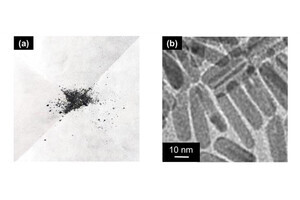

そして、この両モデルを統合した新規モデルを用いた軌跡解析により、従来のNTAだけでは区別できないようなほぼ等しい大きさながら、形状は球形と棒状とで異なる2種の金ナノ粒子について、1粒子ベースで約80%の分類精度が達成された。

研究チームによると、深層学習解析による液体中単一ナノ粒子の形状分類がこの精度であれば、実用的なレベルに達したことが示されているという。さらに、球形と棒状の両ナノ粒子の混合溶液について、混合率を判定する検量線を作ることにも成功したといい、現在入手可能なナノ粒子の形状を考慮すると、この方法で十分に形状の検出が可能と考えられるとする。

NTAの拡張は、球形とは限らないナノ粒子の性状・凝集状態や均一性評価、品質管理など、研究のみならず工業・産業分野への応用につながる。特に、細胞外小胞などの多様性に富んだ生体ナノ粒子について、生体内に近い環境下での性状評価のソリューションになりうると期待されるという。また研究チームは、非球形粒子の液中ブラウン運動の基礎研究において、革新的なアプローチとなる可能性もあるとしている。