2023年6月14日~16日、ネットワークテクノロジーのイベント「Interop Tokyo 2023」(Interop)が千葉県の幕張メッセで開催された。最新のネットワーク機器やプロトコルのInteroperability(相互接続性)を検証する場として始まった同イベントでは、展示会とカンファレンスのほか、例年「ShowNet」という会場内にネットワークを構築するプロジェクトを実施している。

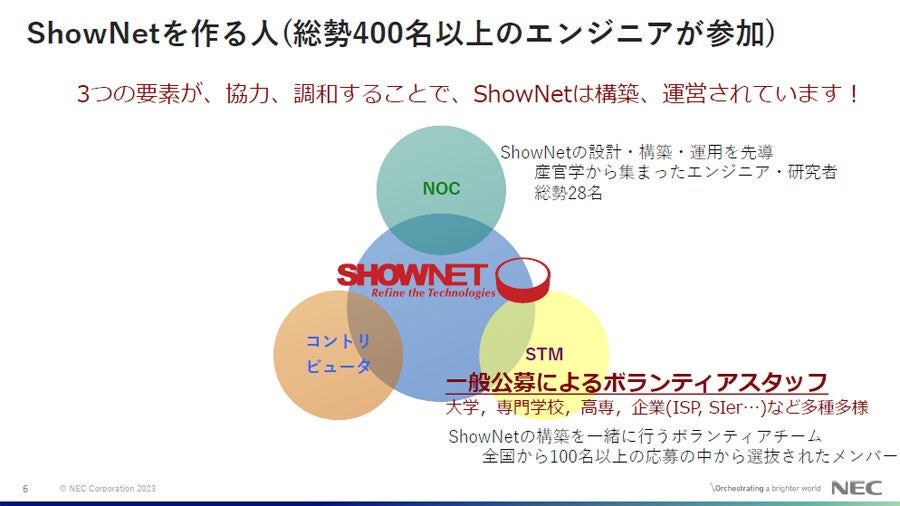

ShowNetでは、展示会出展企業などのコントリビュータから提供を受けた機器・ソフトウェアを用いて、展示ブースの出展者向けにインターネットに接続できるネットワークを構築する。同ネットワークのコンセプトデザインと設計、構築、運用を担うのが、NOC(Network Operation Center)と呼ばれる産学からボランティアで参加する技術者たちだ。そして、一般公募やShowNet参加企業などから集まったボランティアスタッフのSTM(ShowNet Team Member)が現場での構築・運用作業のサポートを担当する。

さまざまなエンジニアと交流でき、最新の機器やサービスに触れられる点などを醍醐味に、例年、InteropではSTMへの応募を呼び掛けている。だが、一度も触れたことが無い機器を用いてぶっつけ本番でネットワークを構築するうえ、応募者は選考と面接をクリアしなければいけない。通常業務から一定期間離れる必要もあるため、STM参加への技術的・時間的なハードルは高い。しかし、NECでは毎年、可能な限り、自社グループの若手人材をSTMに送り出すようにしている。

ネットワークの実験場のようなShowNetに、NECはどんな価値を見出しているのか。今年のShowNetにNOCとして参加した同社のエンジニアに話を聞いた。

-

「Interop Tokyo 2023」ShowNetを作るメンバー。「Interop Tokyo 2023」ではNOCに29人、STMが37人、コントリビュータのエンジニアから670人以上がShowNetに参加した

自ら手を動かして、レイヤー0からネットワークを構築

NECでは、「ロールプレイを通じたエンジニアリング教育の場」としてShowNetを捉えている。ITインフラ全体でクラウドの活用と業務効率化が志向されている中で、若手のインフラエンジニアほどITインフラそのものに関わる機会が減ってきている。同社はそのことを懸念しており、ShowNetはエンジニアリングの機会を得られる貴重な機会だという。

Interop Tokyo 2023でNOCを務めた、NEC ネットワークソリューション事業部門 ネットワークサポートサービス統括部 シニアプロフェッショナルの齋藤修一氏は、「コンピューティング機能はパブリッククラウドが提供するサービスを利用し、ネットワークもすでにできあがっている状態のものがある現代では、それらの根幹を成す技術に触れて、実際にどう動くか、いかに想定通りに動かないかを知る機会が減ってきている。『ソリューション売り』が主流になっている中で、現場で手を動かした経験があることで、お客さまに必要なリアルな解決策を提案できると考える」とエンジニアリング経験の重要性を語った。

2023年のShowNetにおいては、ネットワークの構築作業が6月1日から約2週間かけて幕張メッセで行われた。最初の約1週間が「HotStage」と呼ばれる事前検証期間で、さまざまな検証や実験が行われる。HotStage終了後からイベント直前までの4日間がネットワークの最後の作り込みを行う「Deploy」の期間となる。

STMにはHotStageから参加するメンバーと、Deployから参加するメンバーがいるが、現場での実作業は、細かなルールやノウハウがまとめられた「オペレーションガイド」を基に行われる。同ガイドとNOCが作成した設計資料を基に、STMはラックにサーバやスイッチをマウントしたり、LANケーブルを引き回したりするほか、セキュリティや運用監視ソフトウェアの設定や、ネットワークの疎通確認などの作業を行っていった。

-

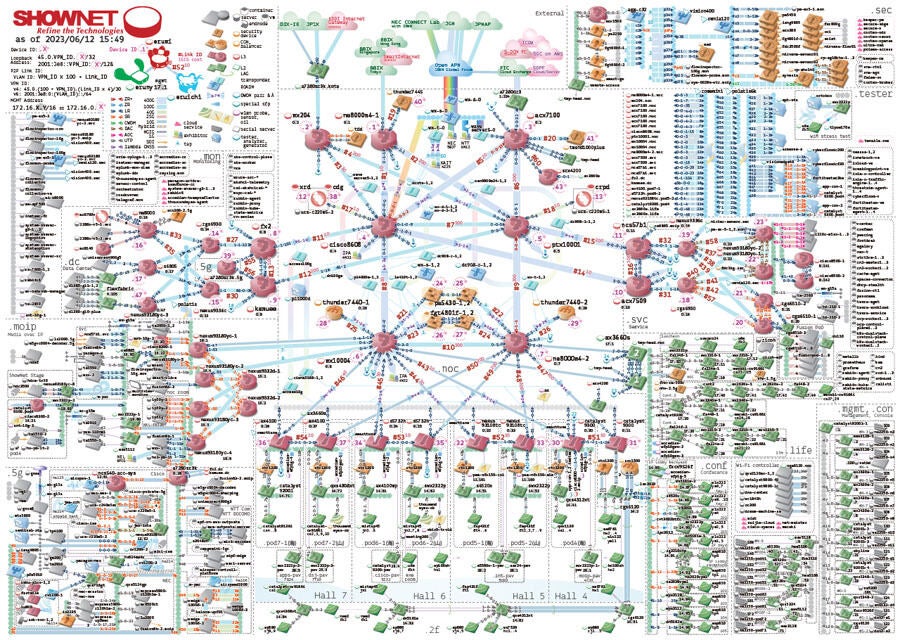

「Interop Tokyo 2023」のShowNetのネットワークトポロジー図、Copyright (c) Interop Tokyo 2023 ShowNet NOC Team Member and NANO OPT Media, Inc. All rights reserved.

また、STMはイベント会期中、Shownetで利用した機器とネットワークで提供する機能などを解説する「ShowNetウォーキングツアー」の解説員のほか、ネットワーク利用者からの問い合わせに対応するサポート窓口も担当した。

齋藤氏はShowNetについて、「レイヤー0(ラックやケーブル)からネットワークに関わることが可能な数少ない機会であり、若手人材が自分で手を動かす濃い経験を積める場所だ」と説明した。

「できない自分に腹が立つ」 - 3人のSTMが語る体験談

NECからはグループ会社を含めて3人がSTMとしてShowNetに参加した。今回の取材では、ShowNetへの参加で得た経験や感想のコメントを3人から頂けた。

NECネッツエスアイから参加した瀬名波裕司さんは入社4年目で、上司の勧めでSTMに応募したという。STMでは主にネットワーク機器の設定、ラックマウント、ケーブリングから構築後の正常性確認を担当した。

「普段は製造業向けのセールス関連の業務に携わっているため、さまざまな技術を覚えたり、理解し行動へ移すことにとても苦労した。ただ、他のチームメンバーから技術面の疑問点を少しずつ確認しながら、理解できることを増やしていけた」と瀬名波さん。

NECからは江川潤さんと横浜静夏さんの2人が参加した。同社のクラウドサービスの開発チームに所属する江川さんは、「クラウドを動かすためのインフラを知らずして、クラウドサービスは作れない」と考え、スキルアップを目的に自ら上司を説得してSTMに応募したという。江川さんはネットワーク機器の設定、光ファイバケーブルの清掃と正常性確認、ケーブリング、ご利用者様のネットワーク接続性確認などを担当した。

江川さんは、「普段の業務でネットワークサービス基盤開発/運用に携わっているが、まっさらな状態からネットワーク基盤を作ることはIT業界にいても滅多に経験できることではないため貴重な体験ができた。また、STMはネットワーク機器のメーカーなど、ネットワークに関わるさまざまなレイヤーのプロフェッショナルが参加している。お互いの得意分野を情報共有しながらタスクを進めていくことができたため、私自身の知見も増えていった」と体験談を寄せてくれた。

横浜さんは、SDN(Software-Defined Networking)の社内問い合わせに対応するTAC (Technical Assistance Center)の業務に就いている。ShowNetではネットワーク機器の設定、ケーブリング・ケーブルコスメ、ネットワーク接続性確認などを担当した。ネットワーク機器に関連する事業部にいるものの、自身の知識の少なさや他のSTMと比べた対応力の差に愕然とし、「あまりにもできなくて、自分に腹が立つ」と感じたそうだ。

「でも、とても楽しく充実した2週間だった。短期間で大規模なネットワークを構築するという滅多にない経験を通して、作業からもチームメンバーからもたくさんのことを学ばせてもらえた。またSTM参加者の意識が高く、自身のモチベーションも向上した。STMへの応募は不安もあったが、意気込みと楽しむ心が大切だと感じたので、少しでも興味ある人には応募を勧めたい」と胸の内を明かしてくれた。

トラブルシューティングが成長の機会

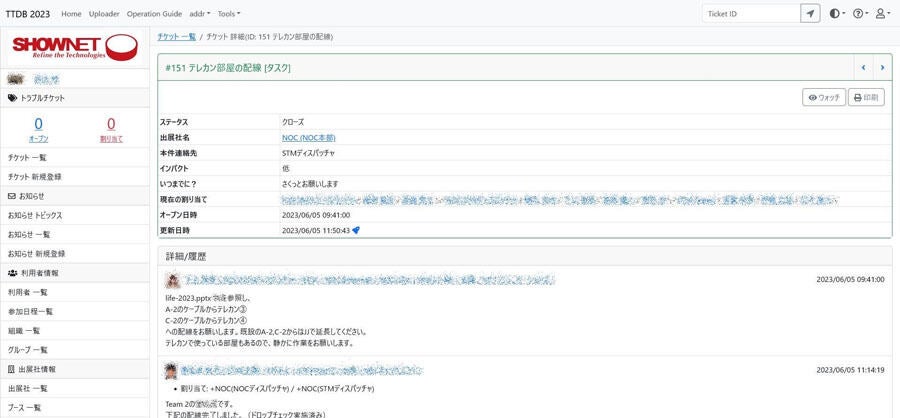

ShowNetでは、Trouble Ticket Database(TTDB)という専用のデータベースでプロジェクトを管理している。NOCは同データベースを通じて、作業内容をチケットとして発行。STMを取りまとめる「STMディスパッチャ」がチケットを確認して、さまざまな作業チームにタスクが振られていく。

STMディスパッチャは一部のNOCが兼任する。齋藤氏はこれまで10数回もNOCに選ばれ、STMディスパッチャも複数回経験したことがあるそうだ。

齋藤氏は、「ShowNetの現場では技術的にレベルが高いことをやっているので、知識レベルとの差に不安を感じる人は少なくない。だから、『わからないのが当たり前なんだから、どんどん聞きなさい』と伝えている。ただ、個人的にはトラブルシューティングの経験が大きな成長の機会になると思うので、解決策は教えず、なるべく自ら考えてもらうように促している」とSTMとの共同作業の様子を説明した。

ShowNetでは、自分が所属するSTMの作業チームのタスクを進めるだけでなく、他チームの作業でトラブルが発生した際に、それを解決するための議論や検討、実作業にも自由に参加することができる。現場でソフトウェアのバグが発見されたり、機器そのものが動かなかったりすることも珍しくないそうだ。過去には、10数回ファームウェアアップデートが発生した機器もあったという。

目標となるエンジニアや将来のキーマンに出会える

技術力向上、スキルアップ、貴重な経験などをモチベーションに挑戦することは、エンジニアとしても社会人としても大事なことだ。だが、知識や技術の大きな差に直面してしまうと、かえって仕事の意欲が下がったり、「自分はこの先、やっていけるのだろうか?」と不安になったりしそうだが、STM参加者はどう感じているのだろう。

齋藤氏によれば、ShowNetでの経験に打ちのめされるものの、ほとんどのSTMが、「今年は負けた」「来年はリベンジしたい」などと再チャレンジの言葉を口にするという。また、STMを何度も経験した後、Interop実行委員会からNOCへの参加を打診されるケースも多いそうだ。

「不安を覚えつつも得るものは多いことから、知識水準に関わらずチャレンジしようとする人は毎年いるし、複数回にわたってSTMに参加する人もいる。複数回チャレンジする人と話してみると、スキルに歴然とした差のあるNOCと知り合う中で、『あの人みたいになりたい』『こんなことができるようになってみたい』という理想のエンジニア像ができて、そこがモチベーションに繋がっているように思う」(齋藤氏)

加えて、ShowNetの参加メンバーには競合他社の人材もいれば、顧客になり得る企業・団体の人材も参加する。そうした参加者が5~10年後、購買の最終意思決定者や優れたエンジニアなど、高い確率で業界のキーマンになっているケースが多いことから、NECにとってはさまざまな人脈を構築するうえでも有用な場だという。

最後に齋藤氏は、「今後も全社的にInteropやShowNetに関わっていく予定だ。NOCにも、他社と共同で次世代ネットワークのコンセプトを考えたり、カンファレンスの来場者向けに展示やデモなどのメッセージアウトを工夫したりと、自社では得られない経験を積める機会がある。STMに参加した3人には、ぜひNOCも目指してみてほしい」と述べた。