2023年5月24日から5月26日にかけて、東京ビッグサイトにて無線技術や関連ソリューションの展示会「ワイヤレスジャパン 2023×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP) 2023」が開催された。

同展示会にて、NECは「Improving Society with Innovation!~Beyond 5G/6G時代に向けて~」と題した基調講演を実施。講演に登壇したNEC Corporate EVP 兼 テレコムサービスビジネスユニット長の木内道男氏は、通信分野における未来社会像を語った。

テレコムサービスビジネスユニットは、2023年度における組織体制再編で設立したNECにおける通信事業者向けの技術・ソリューションを提供する部門となる。

本記事では基調講演の内容とともに、講演後のインタビューで木内氏に聞いたOpen RAN、AI活用など通信分野における同社の今後の取り組みを紹介する。

【関連記事】

≪HPE Aruba Networking、事業戦略とネットワーク管理プラットフォームの最新版発表≫

≪NTT、vRANの消費電力削減する「省電力イネーブラ」を発表 - 富士通のDUで実証≫

意識せずともテクノロジーの価値を享受できる社会

基調講演の冒頭で木内氏は、「社会がBeyond 5G/6G時代に向かって進む中では、人々がテクノロジーを意識せずとも、テクノロジーが生み出す価値を公平に享受できることが重要と考える。そうした世界が実現される社会を目指し、当社は『Improving Society with Innovation』をコンセプトに、通信分野において先端テクノロジーをベースにしたソリューションを提供していく」と述べた。

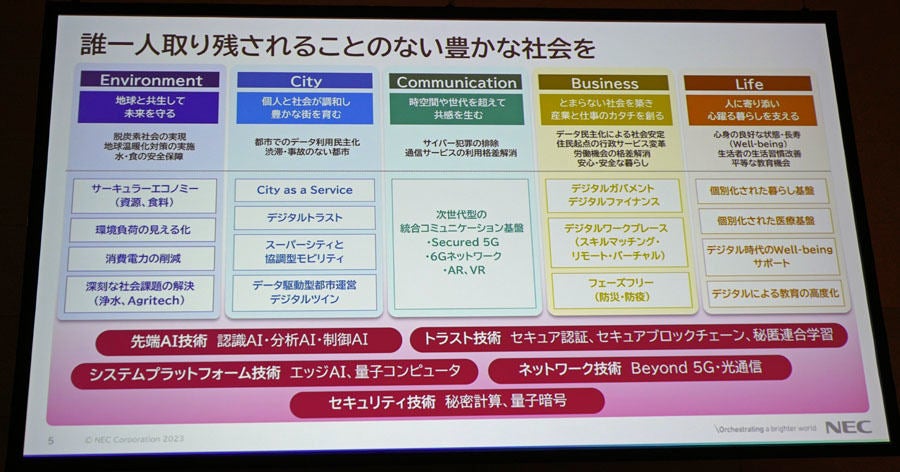

NECは2030年に到来する社会像を「NEC 2030VISION」として定義し、生活者を取りまく場を環境、社会、暮らしという3つの場で捉えている。3つの場に対しては、「City」「Communication」「Business」「Environment」「Life」の領域で革新的なサービスやソリューションの社会実装を目指しており、ネットワーク技術は各領域を支える5つの基幹技術の1つに位置付けられる。

次世代のネットワークに求められる要件として、木内氏は「ルーラル(非都市部)、海、山、空など環境を超えて高さ方向にも広がるネットワーク」と「超高速・大容量、超多数接続、超低遅延など用途に応じて柔軟に変化」の2つを提示。

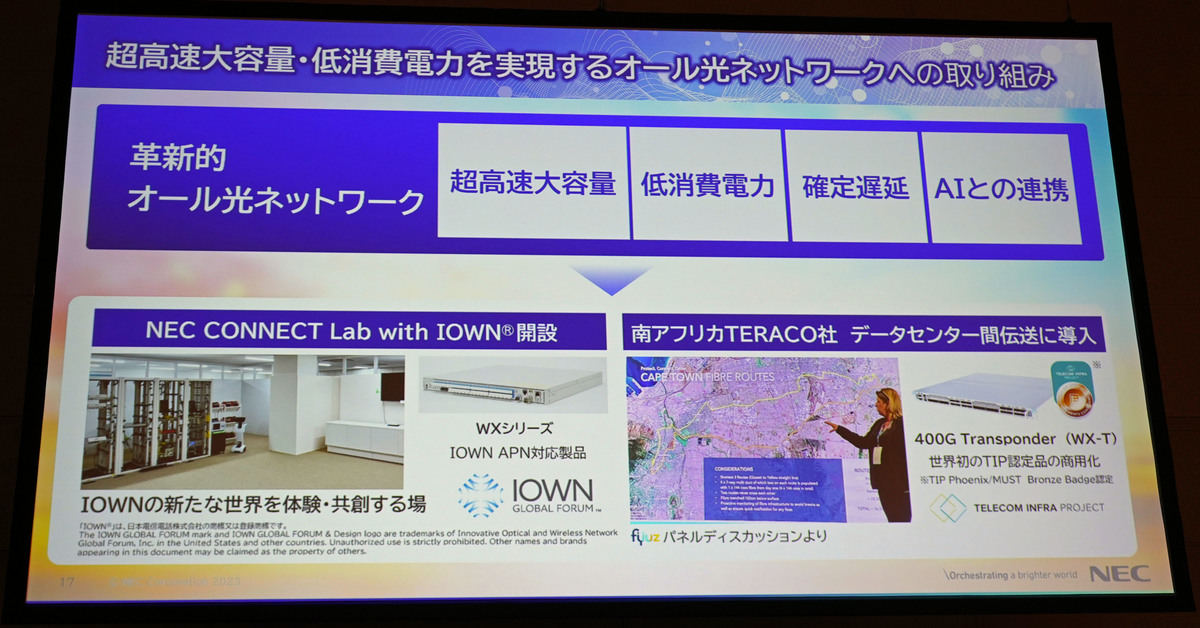

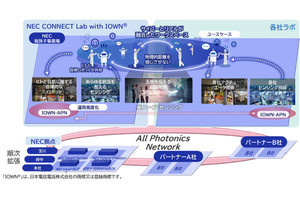

2つの要件を満たすテクノロジーとして、無線通信の基地局などの仕様をオープン化するOpen RAN(Open Radio Access Network)や、遮蔽物による電波遮断の影響を最小化する分散MIMO(Multi-Input Multi-Output)、低消費電力と通信の遅延を低減するオール光ネットワークなどが例に挙がった。同社は今後も、それらの技術の開発と実用化を推進するという。

「通信を支える基幹技術とともに、人をアシストするデジタルサービスの創造や、通信のレジリエンス確保に繋がるセキュリティやサステナビリティ領域のソリューション開発にも注力する。海底から宇宙までカバーする幅広いポートフォリオと、柔軟な形でのソリューション提供が可能な当社のケイパビリティを生かしつつ、お客さまやパートナー企業と共創も進めていく」と木内氏。

人間の能力を超えたサービスにネットワークは不可欠

基調講演終了後、筆者は木内氏に直接話を聞く機会を得た。

「Improving Society with Innovation」を掲げた意図について聞くと、木内氏は「現在、人がシステムや技術を学習して使いこなすことが求められているが、それにより情報格差が起こっている。これからの時代、テクノロジーが人に合わせる世界を実現することで能力や知識の差が狭まり、社会の安定にも寄与できると考える。NECが通信分野で依って立つコンセプトをあらためて定めた」と答えた。

次世代ネットワークを実現するうえでの課題については、現在、国内外の企業が取り組むOpen RANにおける、vRAN(virtual Radio Access Network、仮想化無線ネットワーク)やコアネットワークの省電力化が挙がった。

NECでも課題解決に向けて有効な技術やアクセラレーターの探索を続けているという。直近では、5Gコアネットワークを構成する仮想化基地局において、Arm製CPU「Gravition3」とインテル製CPUを用いて、同一のワークロードにおける消費電力差の測定実験を行ったそうだ。

「実験ではGravition3を利用したサーバは、インテル製CPUを搭載したサーバより消費電力を7割削減できた。ウクライナ侵攻によるエネルギー価格高騰によって、通信分野においても電力の調達と効率的な消費は大きな課題となっている。今後も省電力化を実現するベストプラクティスを検討していく」(木内氏)

他方で、通信分野においてAIがどのような場面で活用できるかについても聞いた。2023年3月にNECは、ローカル5Gの通信性能低下の原因をリアルタイム推定する技術の開発を発表している。

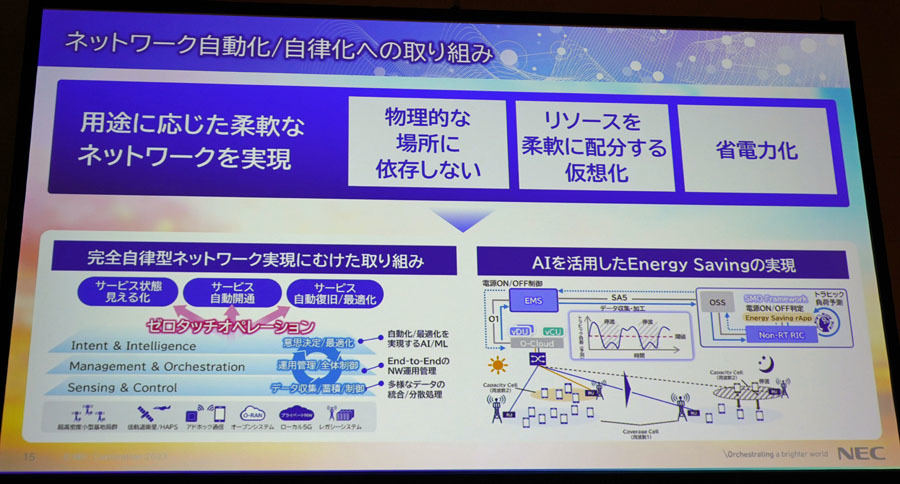

木内氏によれば、電力消費が少ない時間をAIに学習させてネットワークの運用に生かしたり、通信のトラフィック量をAIに学習・予測させることで通信システムのオーケストレーションに活用したりといった例を示した。このほか、「アプリケーションの開発にAIを生かす潮流が通信分野でも起こるだろう」と予想した。

「数十キロメートル先で発生した事故の情報と連携する自動運転車や、リアルタイム遠隔操作が可能な建設機械など、人間の能力を超えた機能やデジタルサービスが身近に登場してくることが予想される。そうしたサービスの実現にネットワークは不可欠で、当社のような社会全体をカバーできるほど幅広い事業のある企業だからこそ、新しい課題を見つけたり、付加価値を生み出したりできると考える」と木内氏は意気込んだ。