筆者は学生時代にレストランでアルバイトをしていたことがある。注文を聞き、キッチンに伝え、料理が完成したらそれを座席まで運ぶ。店での経験が長くなってきたら予約の電話を取ったり、お会計をしたり、という仕事もこなすようになる、いわゆる「ホールスタッフ」と呼ばれる仕事だ。

しかし、そんなホールスタッフという仕事がロボットやIT機器に代替されつつあることに気付いている読者も少なくないだろう。

レストラン内に入れば、ホールスタッフの代わりに配膳ロボットが料理の提供を行い、また注文も店員が直接聞きに来るスタイルではなく座席からタッチパネルを操作して完了する形式が多くなった。ましてや、電話でのレストラン予約は長いことしていないという人も多いだろう。

そんな「DX化されたレストラン」が見慣れた光景となった現在だが、その中でも先進的で実験的な取り組みを行っているのが、今回訪れた「TEN Labo」だ。

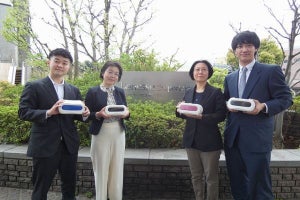

今回は、「TEN Labo」の運営会社で、ロイヤルホストや天丼てんやといった外食産業から、リッチモンドホテルといったホテル事業まで幅広く手掛けるロイヤルホールディングスの執行役員 DXプロジェクト・システム・人事企画担当 兼 ロイヤルマネジメント 代表取締役社長の大坂賢治氏に「TEN Laboの概要」や「外食産業としてDXやAIの活用に取り組む意義」を聞いた。

NFTで「お客様専用タブレット機能」を管理する

TEN Laboは、錦糸町に店を構える2023年4月にオープンしたばかりの「天ぷら✕web3✕AI」に着目した天ぷら専門店だ。

デジタルメニューブックやAI調理、調理のライブ感、Web上でのコミュニティ構築といった、さまざまな検証を行い、事業成果が有用と判断できるものについては、他事業や海外への展開を図ることが、店舗のコンセプトに据えられているという。

「このTEN Laboで1番の特徴は『NFT』を活用している点です。会員証NFTを保有しているお客様は、その会員証を席に設置されたタブレットにかざすことにより、そのタブレットが『お客様専用のタブレット機能』となり、以前来た時には何を注文したのかを調べることができたり、デジタル上で行うボトルキープしたりすることができるようになります。また、こうした新しいサービスを利用することで、お客様が特別感や体験価値を得られると考えています」(大坂氏)

また、店舗内で活用されているテクノロジーはNFTだけにとどまらない。AIを活用して、食材の発注や従業員のワークスケジュールの作成など、「調理と接客以外の業務」を自動化することで、顧客に向き合う時間を最大限確保する取り組みも行っている。

加えて、将来的な海外進出も視野に入れ、天ぷら調理における技術の可視化や自動化をするべく、AIおよびロボティクスを活用した調理を実現する構えだという。

「最終的に目指したいのは『職人技術の輸出』です。特殊なAI カメラで調理の様子を撮ることで、職人がいない場合でも最適な天ぷら調理を可能にしたいと考えています。ロボットを活用した調理も進めていきたいと思っている事業の1つです。私は以前、仕事で海外にいたことがあるのですが、海外はロボットでの調理に好意的な方が多い印象です。将来的な海外進出に向けて、お店を閉めた後に何百本もの天ぷらを揚げるシミュレーションを行っています」(髙橋氏)

TEN Laboに配膳ロボットがいないのはなぜ?

このようにDXの推進やAIの活用にかなり前向きな姿勢を見せているロイヤルホールディングス。その背景には「出島プロジェクト」というデジタル・テクノロジーをフル活用し、変化に対応し、持続的に成長できる新しいポートフォリオ経営を構築することを目的としたDXプロジェクトの存在がある。

「出島プロジェクト」は、2021年10月に発足した新たなCXと収益モデルを生み出すためのプロジェクトで、CRM(顧客関係管理)や店舗管理システム、SCM(サプライチェーンマネジメント)などを既存事業に横展開していくために、実験的でアジャイルな展開を目指すプロジェクトだ。

「コロナ禍になる前から外食産業は、人手不足や生産性の低さといった課題を抱えていました。そのため、テクノロジーやAIの活用によって生産性を向上し、一方で人でないと出来ない部分、接客や調理に注力できる環境を作っていくことで外食産業本来の価値である食体験やホスピタリティ体験をより高めていくことができると考えています」(大坂氏)

ここまで実験的なDXの取り組みを行うTEN Laboを取り上げてきたが、レストランにありがちな「テクノロジー」の存在、「配膳ロボット」が見当たらない。

本稿の冒頭にも述べたが、配膳ロボットは「DX化されたレストラン」の代名詞と言えるにもかかわらず、TEN Laboにはその姿がないのだ。

これにはロイヤルホールディングスが2022年~2024年の中期経営計画のビジョンとして掲げている「時間や場所にとらわれない“食”&“ホスピタリティ”の提供」を全うできないのではないかという意見があるからだそう。ITを導入することを「目的」ではなく「手段」として向き合っている、同社の姿勢が感じられた。

目指すは「常識を覆す」店舗

ここまでTEN Laboの紹介を行ってきたが、実際に筆者もこの最先端テクノロジーが導入されたお店のシステムを体験させていただいた。

店内に入って最初に筆者の目に飛び込んできたのは、お店の一番目立つところに掛けられている大型の液晶パネルだ。この液晶パネルは、その時々のおすすめ品や使用されている海産物の紹介といった内容を映し出しているほかに、もう1つ大きな役割がある。

「この液晶パネルには、『料理中の手元』を映すことができる機能が搭載されています。よく見ていただくと、天ぷらを揚げている職人の頭上にはカメラが設置されており、そのカメラを通じてリアルタイムで天ぷらを揚げている様子をお客様が見られるようになっています」(大坂氏)

せっかくなので、このリアルタイムで天ぷらを揚げている瞬間を見てみたいとお願いすると、大坂氏おすすめの極舞茸となすの天ぷら、髙橋氏おすすめのかぼすヒラマサと金目鯛の天ぷらを揚げているところを見せていただけた。

席に着いて最初に行うのは「ログイン作業」だ。新規の場合も、ログインの場合もQRコードをスマートフォンで読み込むことで進めることができる。。

ログインすると、メニュー内の人気ランキングや会員が食べておいしかったメニューに「いいね」を押せる機能などを見ることができるようになる。それを元にメニューを決めていけば間違いなく美味しい料理と出逢えるだろう。

最後に、大坂氏に今後の展望を聞いた。

「今後、NFTを利用した会員コミュニティが進化すると、コミュニティはそれぞれの役割を持つお客様、店舗・従業員、生産者に対して独自の価値を提供します。例えばNFTを所有するお客様には、限定メニューや特別な割引などの特典を提供することでロイヤリティを築くことができます。店舗・従業員はコミュニティを通じてお客様から評価されることで働く意欲やサービスレベルも上がり、また生産者と直接つながることで、新鮮な食材や限定商品を提供することが可能になります。生産者は、NFTの機能である非改ざん性の機能によって生産物の産地などを証明して、透明性や品質を証明することができ、ブランド価値の向上につながります。今は利益に捕らわれることなく、お客様、店舗・従業員、生産者のコミュニティ全体が相互に支え合い、持続可能な産業構造を構築することができる『常識を覆す』ような店舗を創り上げていきたいと考えています」(大坂氏)