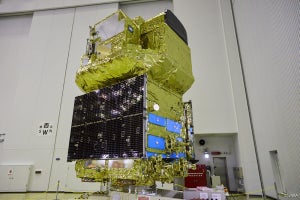

毎年12月に夜空を彩る3大流星群のひとつ「ふたご座流星群」。この流星群は、小惑星「フェートン(3200 Phaethon)」から放出されたダストを地球が横切るときに起きる。2024年に打ち上げられる予定の宇宙航空研究開発機構(JAXA)・千葉工業大学 惑星探査研究センターの探査機「DESTINY+」は、この小惑星フェートンをフライバイ探査する計画だ。

DESTINY+がフェートンを探査する理由は、この小惑星がとても謎の多い天体であり、それがふたご座流星群の現象と関係しているからだ。夏に見られる3大流星群のひとつで、7月後半から8月にかけて流星が出現する「ペルセウス座流星群」の場合は、「スイフト・タットル彗星(109P/Swift-Tuttle)」が母天体となっている。ペルセウス座流星群では、彗星が放出した氷やダストのテールと地球の軌道が交差するときに流星群が発生するのに対し、ふたご座流星群は小惑星というテールを持たない天体から発生している。

-

2014年に100個以上の流星が観測された「ふたご座流星群」(Credit: NASA/MSFC/Danielle Moser, NASA's Meteoroid Environment Office)

フェートンは2.4auから0.14au(1auは地球と太陽の距離)という長い距離を楕円軌道で周回する小惑星で、太陽から遠いときには火星の外側の寒冷な環境にあり、太陽に近いときには水星の内側で太陽に焼かれ、表面は700℃以上の高熱になるという極端な環境にある。フェートンは約1.4年かけて太陽を周回しながら、太陽に最接近して焼かれるたった数日間でダストを放出している。

彗星ならば、太陽に接近して揮発性の物質が放出されたダストがテールとなって天体と共に移動し、地球の軌道と交差して流星群となる、といったメカニズムで説明することができる。だが、フェートンは小惑星リュウグウなどと同じ炭素質のC型小惑星で、揮発性の物質は彗星よりもはるかに少ないと考えられている。太陽に熱されて放出されるダストが流星群を発生させたと説明するには、桁違いといっていいほど量が足りないのだ。これが世界の天文学者の関心を集めるフェートンの謎だ。

-

太陽観測衛星「SOHO」が2022年に観測した小惑星フェートン(白い円)(Credits: ESA/NASA/USNRL/Karl Battams)

プリンストン大学の研究者は、米国航空宇宙局(NASA)の太陽探査機「パーカー・ソーラープローブ」のデータを使って、シミュレーションでダスト量の謎に迫る研究を行った。パーカー・ソーラープローブは人工衛星で史上最も太陽に迫る(約640万km)探査機だ。太陽の近くでダストの粒子が探査機に衝突するとプラズマが発生し、このエネルギーを測ることでダストの流れを推定できる。そうして得られたダストの軌道を元に、2000年前にフェートンから放出されたという想定で、1万個のダストの長い旅について「基本型」「暴力的生成型」「彗星」型という3つのモデルを用いたシミュレーションが行われた。さらに、地球から観測されたフェートンのダストの軌道とこのシミュレーションを比較してモデルが実際に近ければ、観測されたダストの軌道と一致することが予想された。

プリンストン大学の研究者たちによる、ふたご座流星群が生み出された要因の概要(出所:プリンストン大学)

シミュレーションの結果、フェートンの近日点付近でのダストが低速に放出された場合の暴力的生成型モデルで、観測とふたご座流星群が最も一致していることがわかった。このことから、フェートンは太陽に近いところでの天体との高速衝突、あるいは小惑星の自転で一部が砕けるなど、破壊的な出来事で大量のダストを放出し、それがふたご座流星群となった可能性が高い、と考えられている。このモデルならば、流星群とフェートンから放出された物質の量も一致するという。

さらにこのシミュレーションは、毎年10月上旬に出現するろくぶんぎ座流星群と、その源と考えられている小惑星「2005 UD」の場合でもダストと流星群の質量の関係を説明できるとしている。

シミュレーションのおかげでフェートンの謎はもう解かれてしまったのかといえば、そうではない。この研究でのダストの粒子のサイズは推測値であり、実際のサイズのデータが必要だ。今後、実際にダストを観測することができれば、サイズのデータが変わる可能性がある。フェートンへ赴くDESTINY+は、小惑星をフライバイしつつ数個ほどのダストを捉えて分析する機能を持ち、大きさに加えて化学組成や速度、飛来する方向なども調べる計画だ。さらにミッションの山場は、フェートンまで500kmと接近して表面の地形を望遠カメラで調べること。もし、観測した表面の地形に衝突の痕跡があれば、暴力的生成型モデルが一気に立証されてしまうかもしれないのだ。

ただしフェートンは直径6kmと小惑星の中でも大きく、またDESTINY+の探査は秒速36kmという超高速でのフライバイになる。得られるのは小惑星表面の限られた領域のデータで、シミュレーションモデルに合致する地形がうまく見つかるとは限らない。だがそれでも、天文学者を悩ませてきた小惑星と流星群の大きな謎に日本の探査機が迫ることができる。