今回提案された手法では、フィードフォワード中の測定結果に対する非線形計算を、ルックアップテーブルと呼ばれる計算表を用いて行う。同テーブルは、プログラマブルなデジタル回路内のメモリブロックを使用して実装されており、事前に入出力の組が書き込まれている。入力値をメモリのアドレスに、出力値をメモリに記録する値に対応させることで、計算結果を1クロックサイクル(今回は約2.67ns)で読み出すことを可能とした。実際の計算は事前に行う必要があるものの、同テーブルに書き込む計算表を変えれば、計算にかかる時間を保ったまま計算の種類を変えることもできるとする。

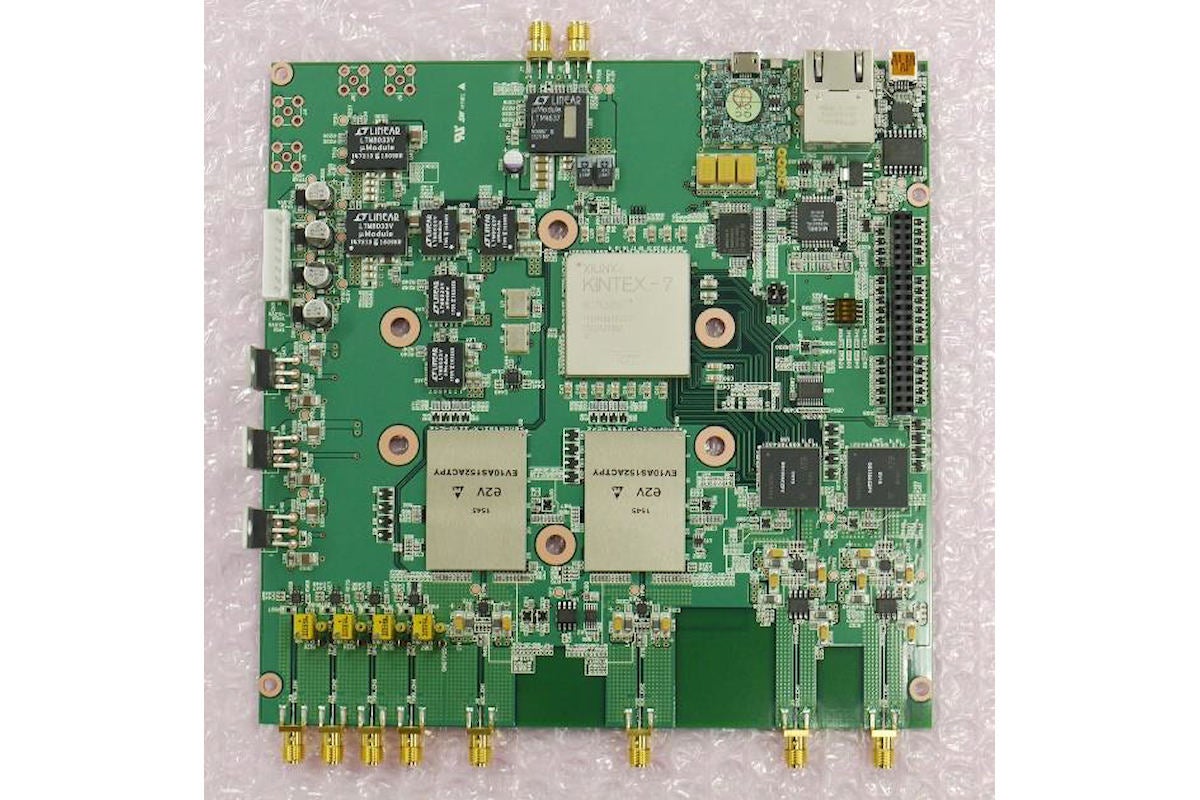

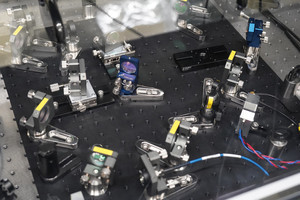

測定系・制御系の入出力信号はアナログ信号のため、デジタル回路に入出力するためのデジタル・アナログ変換などが必要なことから、専用ボードが作製された。その結果、それらを含めた合計の遅延を約26.8nsに抑え、CPUなどを用いたマイクロ秒オーダーでの計算と比べて100倍ほどの高速化を実現したとしている。この柔軟かつ高速な非線形計算により、光学系との同期が容易となったことで、非線形測定が実験的に可能になったとした。

ただし、実現される非線形測定の精度は、測定対象となる光に干渉させる補助量子光によって制限されるため、非線形スクイーズド光を補助量子光として使用することで、非線形測定の精度を理想的な値に近づける必要がある。今回の研究では、補助量子光として2021年に生成された近似状態と同様の量子状態を準備し、その有無による変化も観測された。

構築された実験系の評価として、27通りの強度・ランダムな位相を持つ弱いレーザー光を216万通りの測定対象として入力することで、入力光と測定結果の関係が検証された。その関係から「量子トモグラフィー計算」により、測定器を特徴づける「測定値と対応する量子状態の変化先の組」が推定できるという。

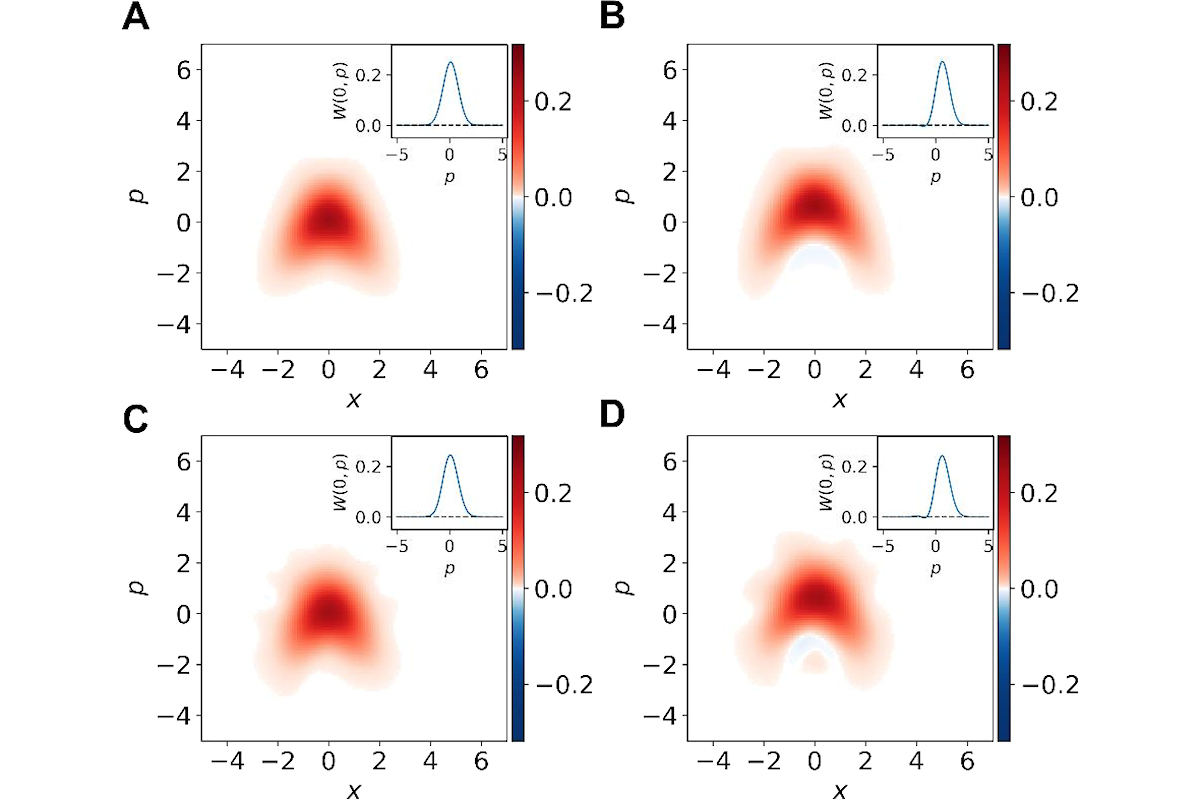

その結果、測定器の基準位相に対する入力光の同一位相成分については、2乗に比例することが判明。直交位相成分については比例する測定値が得られることや、量子状態の変化先の「ウィグナー関数」が理論から予想される形状と近いこと(忠実度での換算では0.99以上)、さらには補助量子光として非線形スクイーズド光を使用することで測定ノイズが減少し、その減少量が理論値と整合することも確かめられたとのこと。これらの結果から、構築された実験系が、目標としていた非線形測定となっていることが実証されたとする。

-

推定された量子状態の変化先のウィグナー関数と理論予想の比較。グラフは、量子状態の変化先のウィグナー関数で、測定器の基準位相に対する入力光の同一位相(in-phase)成分(x)、直交位相(quadrature-phase)成分(p)の擬似的な確率分布を表す。(A・B)理論的に期待される量子状態の変化先(補助量子光無(A)、有(B))。(C・D)実験から推定された量子状態の変化先(補助量子光無(C)、有(D))。いずれも理論と実験で同様の形状をしており、フィードフォワードが正しく動作していることが示されている。(出所:東大・JST共同プレスリリースPDF)

研究チームは今後、補助量子光を高精度化することで非線形測定の精度を高め、また異なる補助量子光と組み合わせて、誤り耐性型汎用光量子計算の実現に貢献することが期待できるとしている。