東京大学(東大)は4月7日、赤色巨星分枝に漸近的に近づくかのように進化する「漸近巨星分枝星」(AGB星)の変光の振幅が、星の宇宙空間へのダスト(固体微粒子)形成供給量と相関を持つことを発見したと発表した。

-

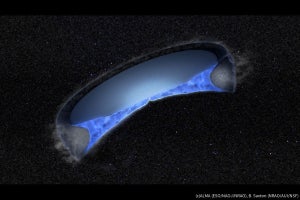

漸近巨星分枝星と、周りで形成されたダストのイメージ。中心星から放出されたダストが照らされ、白くリング状に輝いている。その周囲には、同じく星の光によって赤く光り、広がっていくダストも見られる。今回の研究では星に照らされたダストの変光が観測され、そのカラーとの比較により関係が見出された(出所:東大Webサイト)

同成果は、東大大学院 理学系研究科天文学専攻の橘健吾大学院生、同・理学系研究科附属天文学教育研究センターの宮田隆志教授、同・上塚貴史助教、同・瀧田怜特任助教らの研究チームによるもの。詳細は、日本天文学会が刊行する欧文学術誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」に掲載された。

宇宙では現在、星間物質が星を作り、星の内部で合成された重元素が超新星爆発などで星間物質へ還元されるという物質循環が起こっていると考えられている。しかし、宇宙にあまねく存在し、重元素を多く含むダストの起源や形成供給メカニズムは、まだ完全には解明されていないという。そうした中で、ダストの形成と供給の場として注目されているのがAGB星だ。同天体は、太陽質量の8倍以下の質量を持つ恒星が進化し、中心核の周囲で、水素に加え、それまでの核融合で生成されたヘリウムの燃焼を行っている段階の星である。

星の周囲で作られたダストは、星からの光で温められ、中間赤外線で輝く。ダストが多くなると、星からの光の吸収と赤外線領域での輝きが増加し、星近くのダストよりも外側の少し冷たいダストが良く見えるようになる。そのため、中間赤外線領域のカラー(色指標)は星が形成したダストの量に関係することが考えられるとする。そして、この指標が星自身のどういった活動指標と関係しているかを明らかにすることは、ダストの形成過程を明らかにするうえで重要な手掛かりになるという。

中でもAGB星は、星の収縮・膨張に伴い数年周期で明るさが変わる現象(変光)を示し、この現象がダスト形成過程に深く関係していると考えられている。しかしこれまでの研究では、中間赤外線の観測期間が不十分なため、星の変光とダスト形成過程の関係は良くわかっていなかったとのことだ。

そこで研究チームは今回、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が2006年から2011年まで運用した日本初の赤外線天文衛星「あかり」および、米国航空宇宙局(NASA)が2009年から2011年まで運用した広視野赤外線探査機「WISE」(2013年からは運用目的を変更し、地球近傍天体観測衛星「NEOWISE」として現在も運用中)の観測データを組み合わせることで、観測期間が1300日に及ぶデータセットを作成。同データは観測期間が長期にわたることから、変光周期が数百日を優に超えるAGB星の変光調査を可能にしたとする。

また今回の研究では、これらの中間赤外線長期観測データに加えて、可視光から電波を含む多波長の変光データも用いることで、銀河系内の197個のAGB星天体について、中間赤外線での変光振幅が求められた。研究チームによると、このような多くの天体で中間赤外線の変光について調査が行われた研究は、今回が初めてだという。