東北大学は3月2日、分子を構成する原子種個々の運動スピードを測定する、「原子のスピードガン」の開発に成功したことを発表した。

同成果は、東北大 多元物質科学研究所の髙橋正彦教授、同・鬼塚侑樹助教、同・立花佑一博士、同・金谷諭大学院生、東北大大学院 理学研究科の河野裕彦客員研究者(名誉教授)らの研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行する物理化学・化学物理学・生物物理化学を扱う学術誌「Physical Chemistry Chemical Physics」に掲載された。

絶対零度というと、何もかも凍り付いて静止しているようなイメージがあるが、原子のレベルでは運動しており、いかなる温度でも原子が静止するようなことはない。また、こうした原子の運動およびその変化が、機能性や反応性など、分子レベルでのさまざまな性質を支配していることがわかっている。

こうした原子1個の運動を観測するのは非常に重要なことだが、既存の「レーザ振動分光」などの手法では、原子の集団運動のエネルギーの観測に留まっていた。そのため、これまでの間接的な計測法だけではなく、原子の運動そのものを可視化する手法が求められていたのである。

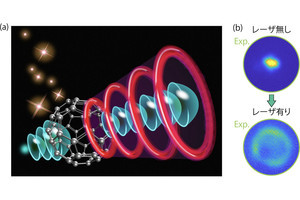

そこで研究チームは今回、これまで現象観測に止まっていた原子核による電子の「コンプトン散乱」を深化・発展させることで、まったく新しい計測法ないしは分子分光法を確立することを目指したという。なおコンプトン散乱とは、高エネルギーの電磁波や高エネルギーの電子と、物質内の電子や原子核との衝突で起こる現象のことをいい、ビリヤードにおいて2つの玉が衝突する様子に例えられる。

今回の研究では、以下の3点の開発成果を組み合わせ、水素原子(H)と重水素原子(D)が結合した重水素化水素(HD)分子を対象とする実験結果と理論計算との厳密な比較が行われた。

【実験結果と理論計算との比較に用いられた3つの開発成果】

- 実験データの精度を桁違いに向上させる独自の計測装置の開発

- 原子種個々の分子内運動の情報を抽出するためのデータ解析法の開発

- 原子個々の分子内運動を精密に予言する理論の開発

その結果、野球のスピードガンで用いる電波を高速電子線に置き換えて、電子が原子と衝突する前後のエネルギー変化を調べることにより(ドップラー効果を精密に反映)、HD分子を構成するH原子とD原子個々の運動スピードを精密に計測できることを、実験と理論の両面で実証したという。イメージ的には、原子に電子を当てることで原子の速度を測るというものだ。さらに、対象とする分子の化学組成も定量的に解析できることも併せて示されたとする。

今回の手法は、科学技術の広範な分野での応用が期待できるという。たとえば、物質表面の分析に応用すれば、表面分析に必須の「ラザフォード後方散乱分光法(RBS)」が与える組成分布の情報に加え、表面層の原子の運動スピードとその方向の情報も同時に得ることが可能となる。また、用いる高速電子線をパルス電子線に置き換えれば、瞬時的にしか存在しない不安定な分子、ひいては化学反応の直接追跡もできるという。研究チームはそれらに加え、観測する原子運動量の時間変化を原子に働く力に換算できるため、ナノの世界で起こる反応の理解に質的変化をもたらすことが期待されるとしている。