TXアントレプレナーパートナーズ(TEP)は2月16日、成長が期待されるシード・アーリー期の技術系スタートアップを選出・表彰するイベント「第7回 J-TECH STARTUP SUMMIT」を開催した。

同イベントは、国内のDeep Tech関連のスタートアップ支援が遅れている状況を鑑みて、TEPが2016年からスタートした。グローバルな成長が期待される国内の技術系スタートアップを「J-TECH STARTUP」銘柄として選定し、ネットワーキングやTEPによる操業のアドバイスなど事業成長機会を提供する。

今回は、VC(ベンチャーキャピタル)などの出資前の企業を対象とした「シード枠」の3社、VCなどから出資を受けており資本金が3億円以下の企業を対象とした「アーリー枠」の3社が「J-TECH STARTUP 2022」認定企業として選出された。

本記事では、同認定企業のうちシード枠の3社の事業および今後のビジネス展開を紹介する。

宇宙で培った断熱保冷技術を地上へ - ツインカプセラ

ツインカプセラは、JAXAが国際宇宙ステーションから宇宙実験サンプルを回収するために開発した「再突入カプセル」に用いられている断熱保冷容器技術の社会実装を目指すJAXAベンチャーだ。

同社は、魔法瓶型の真空断熱容器を2つ組み合わせた断熱保冷容器の開発・供給事業を展開しており、2022年にはスマートフォンなどでリアルタイムに温度のモニタリングが可能なIoT保冷コンテナを開発した。

2023年からは、JAXAでの研究で培った断熱保冷技術や解析技術を応用した熱の課題に関する解析受託やコンサルティングサービスも提供していく。例えば、解析技術を用いたシミュレーションを行うことで、試作品開発を伴わない容器開発も可能だという。

現在、同社は輸送中の温度の維持・管理に高い精度が求められる検体やワクチン、再生医療といったバイオメディカル領域での新たなサービスの創出を目指している。

今後は容器の小型化や保冷期間の延伸のほか、振動を抑制したり、CO2濃度を制御したりと新機能を備えた製品開発を進めるという。

ツインカプセラ 代表取締役 CEOの宮崎和宏氏は、「現在は体積1リットル程度の輸送品に対応可能な、個人または少人数用に特化した小型の保冷容器を開発中だ。例えば、自宅から個人の検体を病院に保冷・宅配輸送するなどで、病院に行かない検査の実現にも貢献できると考える。段階的に高度な開発や、より強いニーズに応えていく」と説明した。

同社ではバイオメディカル領域の市場を75兆円と試算。そのうち、バイオメディカル用保冷ボックス市場を800億円と見込んでおり、まずは同市場でのシェア3%(市場規模25億円)の獲得を目指す。

救急現場の「間に合わない」をAI×画像診断で解消 - fcuro

fcuro(フクロウ)は、CT(Computed Tomography)装置を用いた画像診断の効率化と精度向上を目的とした全身検索型画像診断AI「ERATS(ER Automated Triage System)」を提供する医療ベンチャーだ。

現役の救命医でもあるfcuro 代表取締役CEOの岡田直己氏は、「CT検査では多い時に1000枚の画像を見て診断しなければならないが、時間がない中で、見落としも発生し、診断が間に合わないこともある。私自身、病院に運ばれてきた時は息があったにも関わらず、目の前で亡くなってしまう患者を多く見てきた。そうした、救命現場の課題に取り組むために当社を設立した」と語った。

同社のAIでは大量の実臨床データを基に教師データを作成している。また、特定の臓器や疾患にフォーカスした画像検索でなく、全身を検索して異常箇所を発見し、診断・診療へとつなげるコンセプトである点が同社のAIの特徴だ。CTで撮影した画像を同AIが読み込むことで、数秒で異常箇所の検索結果を提示可能だという。

現在、コア技術の開発は完了しており、医療機器として販売するべく救急救命センターにて実証実験を実施している段階だという。製品化の後は利用回数や時間あたりの課金方式で提供する予定だ。

なお、同社はイベントを共催した日本能率協会による日本能率協会産業振興賞も受賞した。同賞は、日本CTOフォーラム会員企業など複数社が、当日のプレゼンを見たうえで、「革新的であり、自社との連携・協業の可能性が最も高い企業」を投票で決めたものだ。

食文化を守る低コストな雌雄産み分け技術 - ルラビオ

ルラビオは畜産業向けの雌雄産み分け技術を開発している企業だ。中でも同社が注力しているのが、豚の雌雄産み分け技術だ。

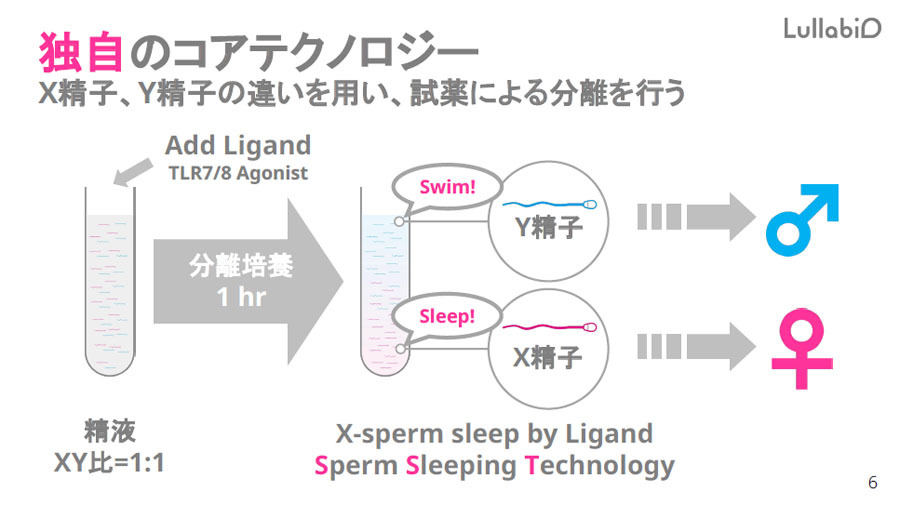

雌雄の産み分けでは、X染色体を持つ卵子に対して、X染色体をもつX精子が受精することで雌となり、Y染色体をもつY精子が受精することで雄になることがわかっており、X精子とY精子を分離させて、片方のタイプの精子を卵子と受精させることで産み分けが行える。

同社では、独自技術を用いた試薬を使って試験官内で精子の分離を行うソリューションを提供する。具体的には、同試薬でX精子の活動を休眠させて、同社の独自技術でY精子だけを試験官から取り出せるという。

すでに、牛の雌雄産み分け技術は実用化されていて、X精子とY精子の分離にフローサイトメーターという装置が用いられる。しかし、同機器は1台1億円近くするなど高額なうえ、分離作業に時間がかかる。受精に必要な精子の数は、牛が200万個に対して豚は1000倍の20億個であり、豚の雌雄産み分けでの技術転用が現実的ではなかった。

同社の技術はまず、肉豚(食肉にされる豚)を生む種豚の生産効率向上に向けた利用を想定しており、養豚関連企業などと実証実験を行っている。例えば、すでに雄が十分にいる牧場で雄を少なく生ませる、といったことも可能だ。また、食肉の製造においては、雄と雌のどちらも肉豚になっているが、雄豚は成育が早く肉質を優先するために去勢されている。同社の技術で去勢が不要な雌豚だけを生むなど、アニマルウェルフェアに配慮した養豚にも活用できるという。

「豚の雌雄の産み分けを実現することで養豚の効率化だけでなく、豚の成育に必要な資料の削減や養豚で発生する温室効果ガス減少などの環境配慮、その先の食文化の継承にも貢献したい」(ルラビオ 代表取締役 白川晃久氏)

同社では、世界の雌雄産み分け市場を3700億円と推定しており、そのうち、まずは約1.5%と見込む日本市場での製品展開を目指す。