気候変動による自然災害が頻発するなかで、温室効果ガスの削減は、人類の喫緊の課題になっており、取り組みを強化する企業も増えている。そんな中、KPMGコンサルティングは昨年の12月、各ScopeのGHG(温室効果ガス)排出量のデータの収集から分析・開示、削減施策の実行まで、カーボンマネジメントのライフサイクル全体を包括的に管理し、戦略的な意思決定を支援する「カーボンマネジメント構築支援サービス」の提供を開始した。

そこで同社のパートナーである麻生多恵氏と 金子直弘氏に、最近の企業動向と「カーボンマネジメント構築支援サービス」を提供した背景を聞いた。

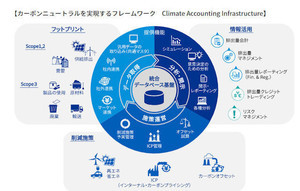

同社がサービス提供するにあたっては、カーボンニュートラルを実現するためのフレームワーク「Climate Accounting Infrastructure」を活用することで、GHG排出量のデータ収集から分析・開示、削減施策の実行までカーボンマネジメントのライフサイクル全体をカバーし、データに基づいた戦略的な意思決定を可能とするオペレーティングモデルの構築を支援する。

金子氏は同サービスについて、「カーボンフットプリントを企業の意思を反映した形で適切にキャプチャし、そのデータを解析、公開し、温室効果ガスの削減方法を検討し、施策を具体化していく活動を包括的に支援するものです。データ取得機能・方法に関しては、開示への対応を主目的とした場合、APIを活用したリアルタイム性の高いデータ粒度・精度への需要は現時点では高くありませんが、データ取得の効率化は、オペレーションの定着のために避けて通れない課題です。一方、APIを活用した自動化・リアルタイム化への対応は将来の検討事項と位置付けています」と説明した。

脱炭素化施策を推進する上でキーファクターとしては、「削減目標と達成見込のデータに基づいた開示による信頼性の確保」「実効的かつ戦略に整合した削減施策」「データに基づいた戦略的な意思決定支援の実現」「通常業務への組み込み」があげられるという。

カーボンニュートラルに向けたデジタルプラットフォーム上では、カーボンフットプリント、GHGプロトコル等の最新基準に基づく算出ロジック、業務フロー、エネルギーフロー、気象データ、マクロ経済変数(インフレ、金利等)、ポートフォリオ、財務データ、各種マスターデータなど、事業や市場価値の分析、財務インパクトを図る上で必要なデータはすべて統合的に管理していくという。

同社がこのサービスを提供する理由を麻生氏は、「1-2年前から業務自体は行っていましたが、最近ニーズがさらに高まってきたことから、カーボンマネジメント構築支援サービスとしてリリースしました。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)の気候関連の情報開示が日本の企業にも浸透してきました。とくに、Scope3と呼ばれるサプライチェーン全体の排出量を算出することについては多くの企業が取り組みを始めており、他社のデータも含めて排出量をデータ基盤とした根拠のある共通言語で可視化したいというニーズが高まってきた背景があります。企業は、今後数十年にわたり長期的にカーボンニュートラルに向けた取り組みを継続して実施することが求められます。そのためには、ロードマップにおける削減目標の信頼性向上、削減機会の正確な把握、効果的な投資判断を実現する仕組みが必要だと考えました。」と述べた。

企業がより前向きに温室効果ガスの削減に取り組むようになったきっかけについて麻生氏は、「数年前はCSR活動として取り組んできた企業が多かった印象ですが、現在は株主などのステークホルダーが企業に対してESG(環境、社会、ガバナンス)への対応を強く求めており、CDPスコアを強く意識していることから、企業は対応せざるを得ない状況になっています。2021年に開催されたCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)では、世界各国が前進することで合意しており、その影響が大きいと思います」と述べた。

CDP:CDPは、英国の慈善団体が管理する非政府組織(NGO)であり、投資家、企業、国家、地域、都市が自らの環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営する

サプライチェーン排出量

Scope1 : 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

2015年12月に採択されたパリ協定では、産業革命以前に比べて、世界の平均気温の上昇を1.5℃以下に抑えるという目標が示されている。そのためには、2030年までに2010年比でCO2排出量を約45%削減する必要がある。それに向け、世界各国の企業はESG経営に取り組んでいる。

取り組み方は業種によって違いがあり、とくに積極的なのが金融だという。

「業種によってスピード感も異なりますし、優先順位も同様です。対応が早かったのは金融機関で、融資をして社会のESGを後押しする責任がありますので積極的です。製造業は難しい面がありますので、新しい技術の登場や規制の緩和動向をみながら、優先順位を検討されています」(麻生氏)

また、金子氏も「日本も2050年にカーボンニュートラルを実現すること、2030年に温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目指すことを宣言しましたし、それに合わせて企業の動きも加速しています。金融機関は金融機能を通じた貢献そのものが大きな事業機会でもあり、収益源を確保できますので動きが早いです。製造業も、カーボンニュートラルに向けた動きをきちんと数字で見せていく必要があるので、カーボンマネジメント構築支援サービスの必要性が増しているとい思います」と述べた。

一方、課題はScope3についてだという。

「Scope3に関しては、取引先に数字の算出をお願いすることになりますが、依頼された側はどこまでコストをかけてやるのかという議論が生じます。環境省の資料に、事業規模や社員数などの情報を使って推計するという計算方法もあるので、その方法を用いて算出することもできますが、削減したことを証明していくためには、継続して実測していく仕組みを作る必要があり、みなさん悩まれています。また、リソースが限られている中小企業の場合はどこまで対応できるのかというのが、Scope3のポイントになると思います。ただ、各企業がScope1とScope 2に取り組めば、結果的にScope3も見えてくるのではないかと思います」 (麻生氏)

今後、気候変動リスクを戦略的に把握するためには、信頼性の高い科学的データ、マクロ経済の予測データならびに個社の財務情報等を用い、事業への気候変動の影響を検討する必要があり、デジタルプラットフォームならびにデータマネージメントは不可欠になるという。

ただし、現在市場に出ているソリューションは、GHG排出データの取得や開示など、機能が目的・用途別に分かれている傾向にあり、カーボンニュートラルの実現に向けては、ビジネスモデルを可視化し、中長期的に戦略的な意思決定を行うことができる必要があり、そのため同社は、GHG排出源・排出量を適切に把握・可視化するとともに、実行した削減施策の効果を定常的にモニタリングし開示する一連のマネジメントサイクルを相互的に管理することが必要で、今後はそのようなソリューションが求められ、市場ニーズが高まると考えているという。

そして今後同社は、もともとの強みである「規制・開示対応、戦略策定やオペレーション改革、リスクマネジメント、ガバナンス構築、デジタルプラットフォーム構築」などに、気候変動や脱炭素、エネルギーに関する専門知見を組み合わせることによって、企業活動のジャーニー全般を取りこぼすことなく全方位的なサービスを展開するという。

最後に麻生氏は、企業が温室効果ガスの削減に取り組む必要性について、次のように語った。

「パリ協定の1.5℃目標を達成するには、2030年に46%(2013年度比)の温室効果ガスを削減する必要がありますが、そのためには、2020年から毎年7.6%の削減を10年間続ける必要があります。2020年はコロナ禍で経済や人の動きが止まりましたが、8%しか減らすことが出来ませんでした。つまり、その時と同じような減らし方を今後10年間続ける必要があるのです。COP26、COP27では、これに対する議論が真剣に行われましたが、現在のまま進んでしまうと、かなり危機的な状況で、2050年のカーボンニュートラルはかなり達成が難しい目標となります。各国が目標を上方修正しないといけない状況です。だからこそ、そのような状況に備え、企業はカーボンマネジメントのライフサイクル全体を包括的に管理し、戦略的な意思決定をする必要があると考えています」(麻生氏)