東日本電信電話(以下、NTT東日本)は12月20日、ローカル5G(第5世代移動通信システム)を活用した遠隔での農作業支援について、これまでの取り組み状況を記者向けに説明する機会を設けた。

NTTe-City Labo(東京都 調布市)では、NTT東日本をはじめ同グループ会社であるNTTアグリテクノロジーや、東京都の政策連携団体である東京都農林水産振興財団などが協力し、施設内に構えた実証ハウスと約20キロメートル離れた東京都農林総合研究センター(東京都 立川市)をつなぎ、トマト栽培における遠隔からの技術指導を2021年6月から実施している。

このプロジェクトでは、遠隔地からトマトの生育状況を精密に把握するために、4Kカメラやスマートグラスを用いた高精細映像をローカル5Gを活用して伝送する。映像や音声に基づいたアドバイスを農業指導員が提供することで、農業未経験者などでも効率的に農作物を栽培できるかを検証する。加えて、農業技術指導と作物品質の高度化を図る。

東京都農林総合研究センターがNTTe-City Laboに開設した統合環境制御型ハウス「東京フューチャーアグリシステム」は、約450平方メートルの広さで、350株の大玉トマトを栽培している。温湿度や日照量、ハウス内の二酸化炭素濃度などの環境データを収集し、自動で環境制御を行う。

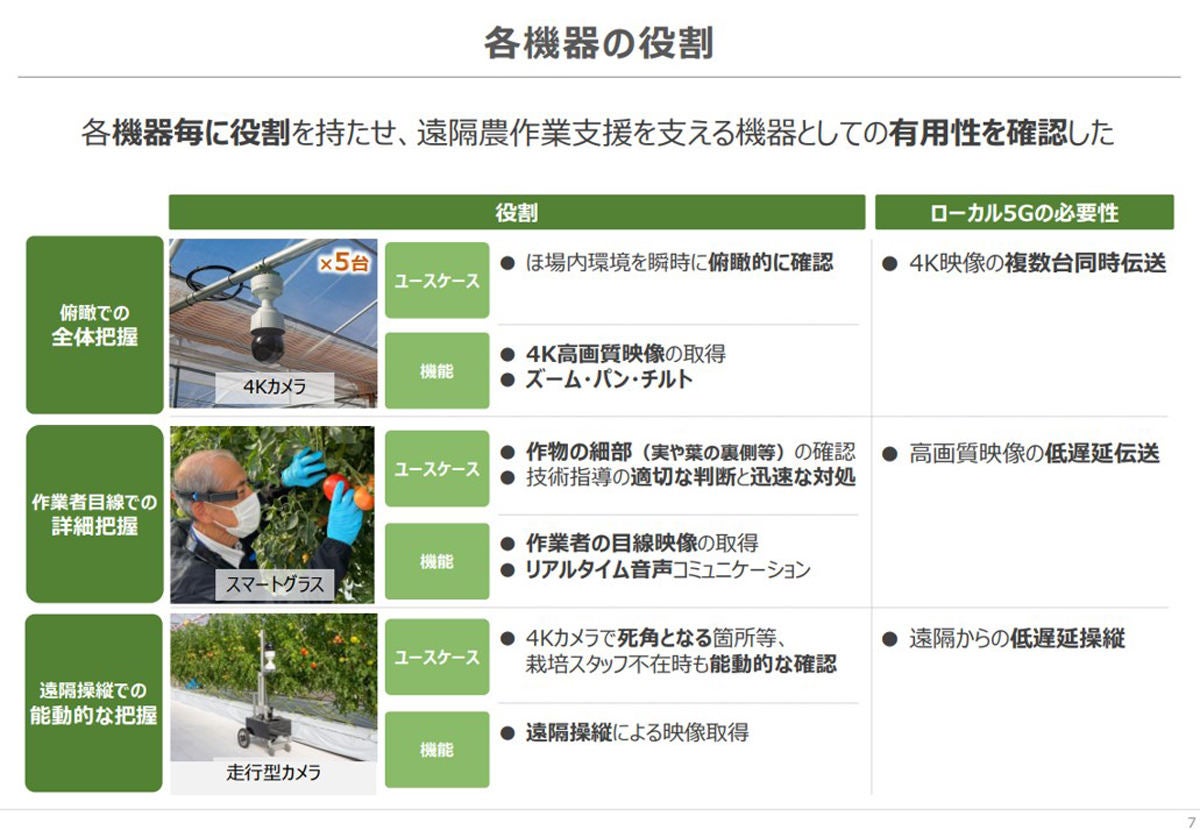

現在ハウスでは、主に3種類の機器を使用している。それは、ハウス全体を俯瞰して把握するための「4Kカメラ」、作業者目線で詳細な状況を確認するための「スマートグラス」、栽培スタッフの不在時でも遠隔地からハウス内を確認するための「走行型カメラ」だ。各カメラを状況によって使い分けることで、固定のカメラでは死角になりやすい葉の裏や成長点なども詳しく観察できる。

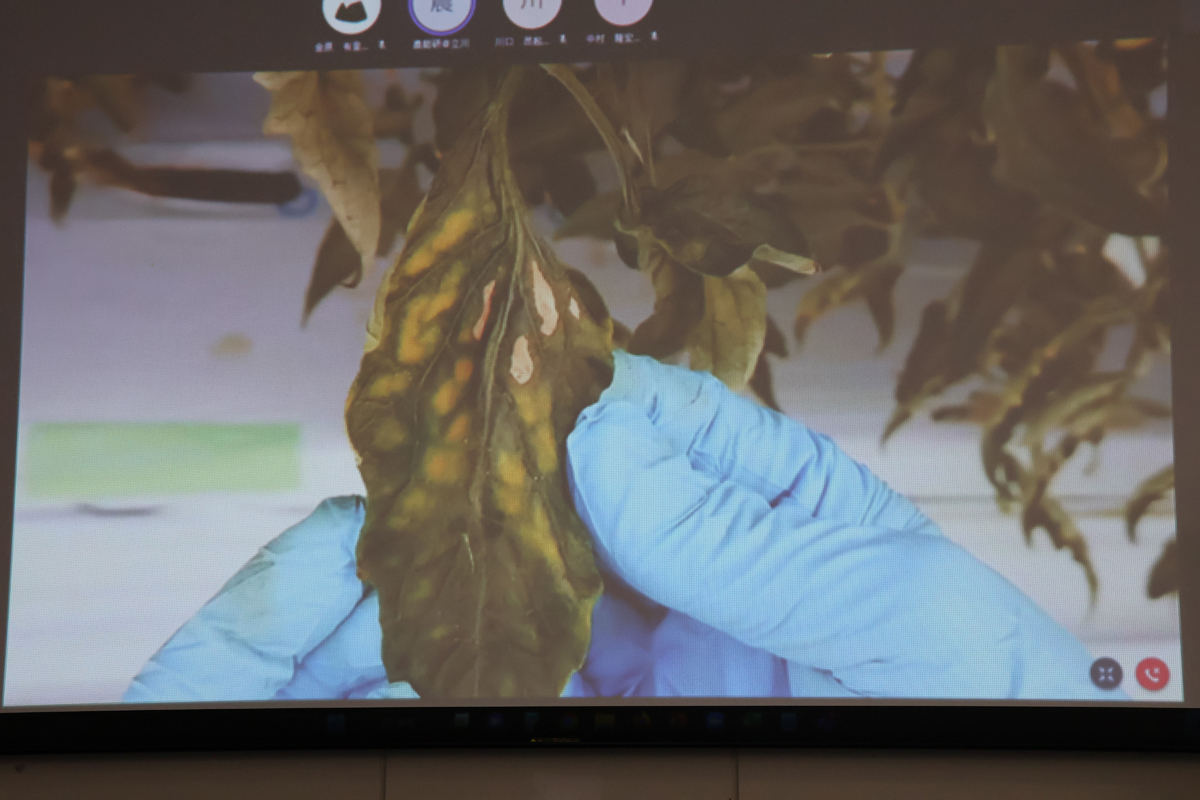

説明会では、作業者が装着したスマートグラスからのリアルタイムな映像に基づいて、遠隔地から音声で技術指導を行う様子がデモンストレーションとして公開された。

まず、調布市にあるハウスの作業者が、色に異常がありそうな葉を見つけて「今まで見たことが無い模様の葉を見つけたので心配になった。どのように対処したら良いか」と質問した。

これに対し、立川市にいる指導員は「この症状は恐らくマグネシウム欠乏によるもの。液肥には十分量のマグネシウムが含まれているので、気にしなくて大丈夫」と返事を送ってきた。

他にも、作業者が「すでに果房が付いている茎の先に新たに花が咲き始めた。どのように対処したら良いか」と質問すると、指導員は映像を確認しながら「栄養成分が潤沢にあったために新しい花を付けたものと思われる。すでに果房が4つ付いているので、これ以上は必要ではなく、新しい花は切除した方が良い」と回答していた。

この一連の遠隔農作業支援の結果を聞くと驚きだ。現在は、外資系メーカーを定年退職後の1人の農業未経験の男性が主担当となり、このプロジェクトに参画している。数人の補助担当者と共にではあるが、平日は9時から16時までの勤務で土日祝日は休日としながら、350株のトマト栽培に成功しているという。なお、収穫量においても、作付面積当たりの収穫量の目安量の2倍程度を達成しているとのことだ。

プロジェクトに参加している男性は「最先端の技術を使った農業ってなんだろう、と思ったことがきっかけで参加した。農業未経験者がトマトを栽培できるのか不安だったが、疑問がある時や困った時にはすぐに遠隔でプロの指導を受けられるので、今では不安なく栽培に携われている」とコメントしていた。

さらに、「スマートグラスを装着することで、本当に見てほしい箇所をピンポイントで確認してもらえるので、隣にプロ農家がいるような感覚で作業できる」とも述べていた。

これらの結果は、農業未経験者が安心して就農できるだけでなく、既存の生産者においても新品種の開発といった新しい挑戦につながると考えられる。また、収穫量の増加によって収益を拡大できれば、増加した売上分からさらなるICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)への投資も期待できる。

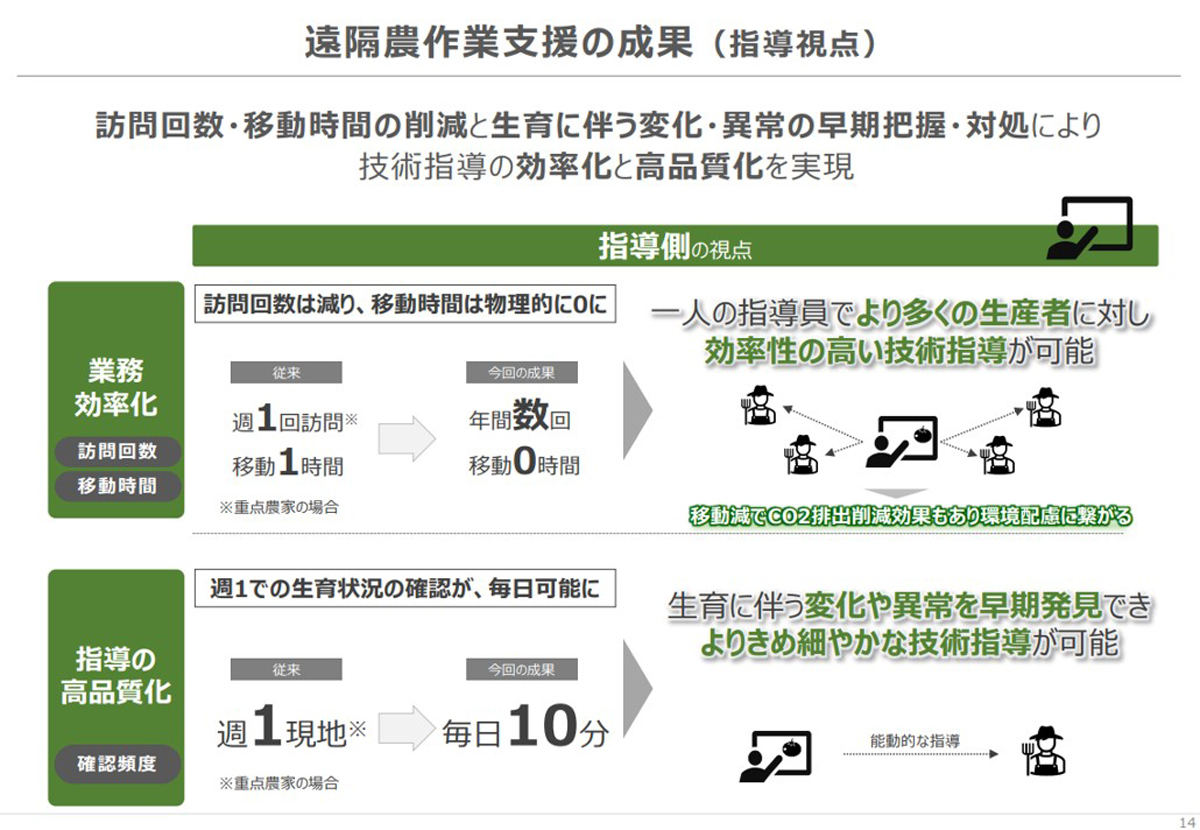

また、指導員の視点から見ると、遠隔地への訪問回数が減って移動時間を削減できるようになるので、1人の指導員がより多くの生産者に対して高効率に技術指導を行えるようになる。副次的に、自動車での移動が減るので二酸化炭素排出量の削減にもつながるといえる。

また、従来は週に1回農地を訪れて実施していた生育状況の確認を、今回のプロジェクトでは毎日行えるようになったという。生育に伴う変化や異常を早期に発見できるようになり、能動的によりきめの細やかな技術指導が可能になるとのこと。

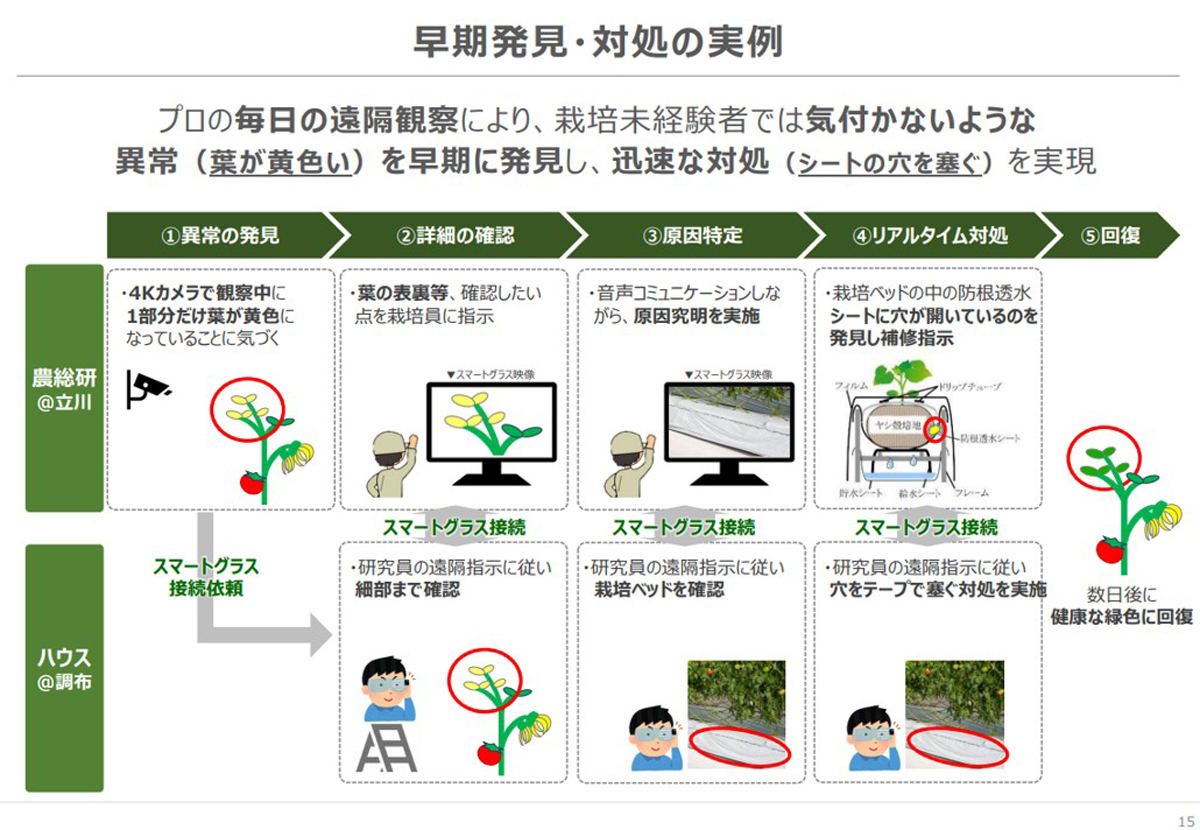

実際に、遠隔地から4Kカメラでハウス内を観察していた際に一部だけ葉が黄色になっていたため、作業者にスマートグラスの装着を依頼し、リアルタイムな映像の確認と音声会話によって原因の特定と迅速な対処につながった例もあったそうだ。

このプロジェクトで生産されたトマトは、調布市内の農業協同組合(JA)や、小学校、こども食堂などに流通している。子ども達の食育の推進に向けても、先端技術を用いたハウスは活躍しているのだ。(調布市内の小学生がハウスを見学した際の様子はこちら)

今後のさらなる遠隔農作業支援の高品質化に向けて、現在は主に「スマートグラス」と「ドローン」の2つの技術の活用を見据えているようだ。

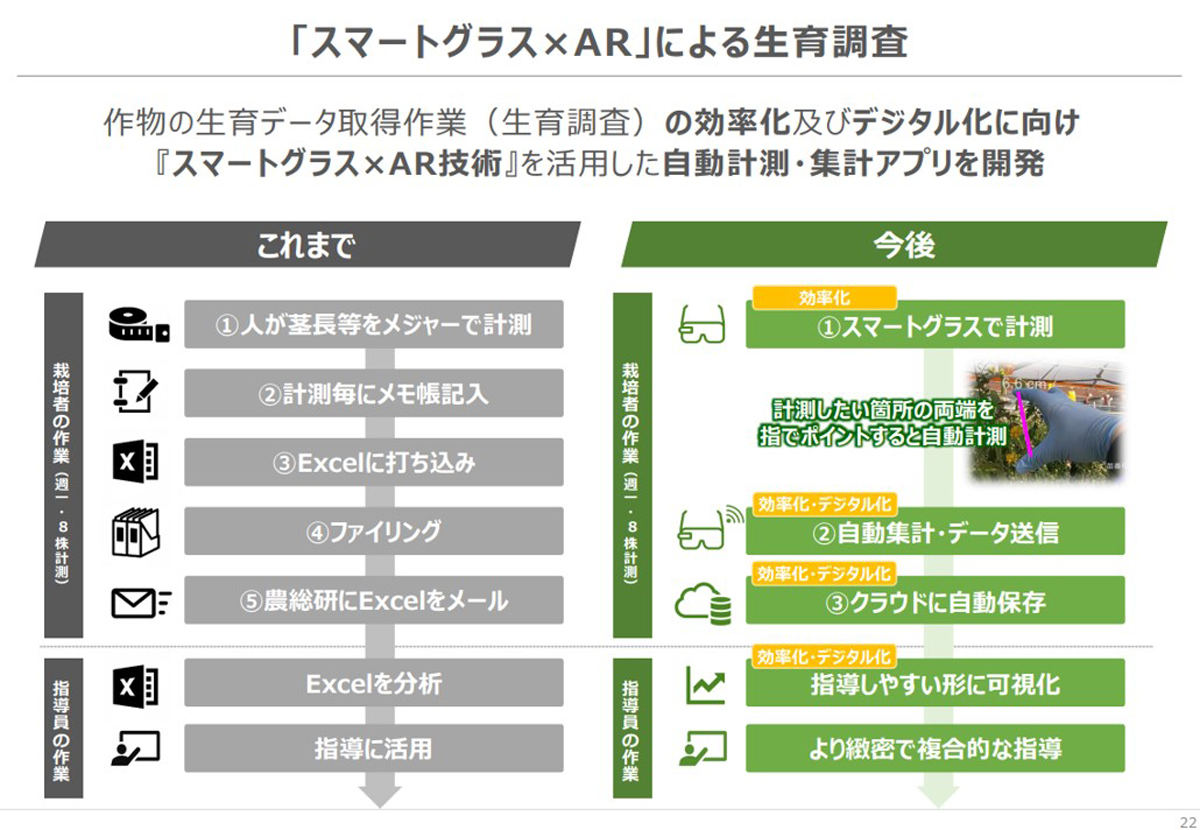

スマートグラスの活用においては、農作物の生育データ取得作業の効率化とデジタル化を支援する。これまでは、茎の長さなどを作業者が都度メジャーで計測し、メモ帳に手書きで記入し、作業所に戻ってから表計算ソフトに打ち込み、その結果を用いてデータを分析して指導に使用していたという。

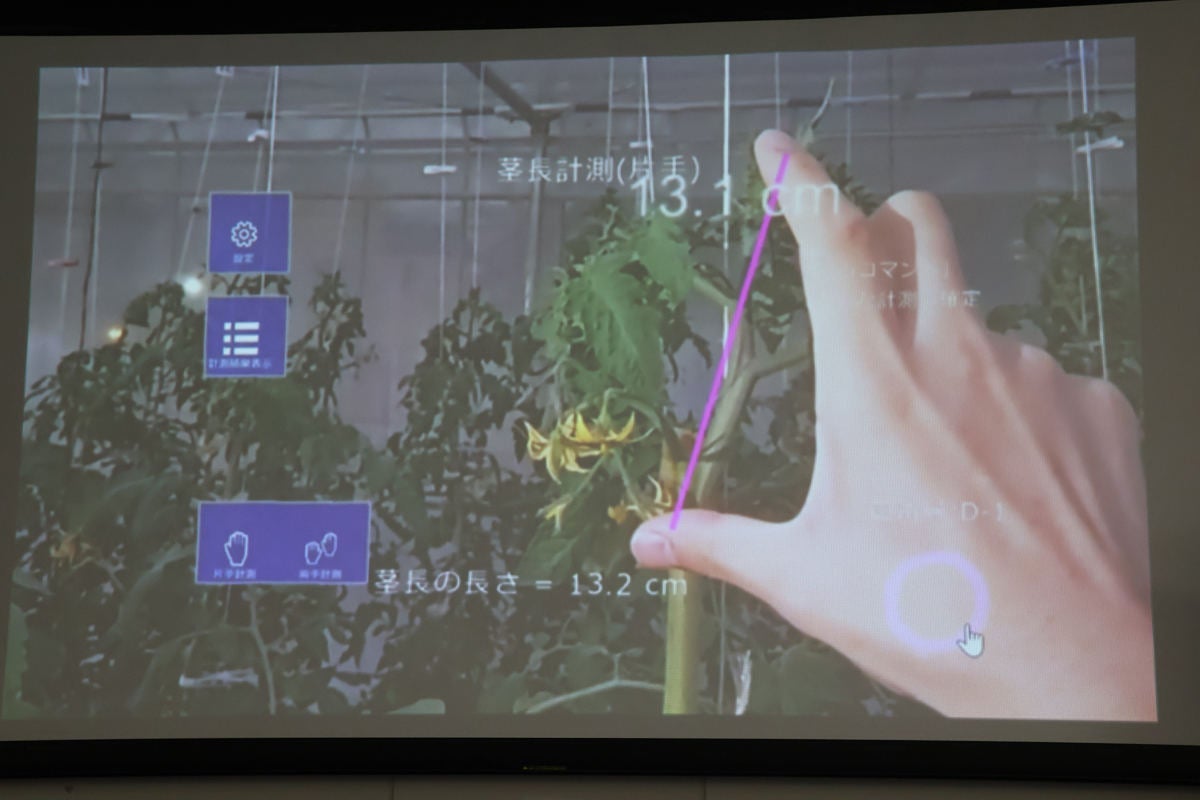

この一連の作業をスマートグラスで効率化するようだ。現在は計測したい箇所の両端を指さすことで自動計測するアプリケーションを開発中である。計測したデータは自動でクラウドに保存され、効率的に農業指導に活用できる仕組みだ。これにより、生育データ取得作業についてトータルで約28%の時間短縮が見込めるとしている。

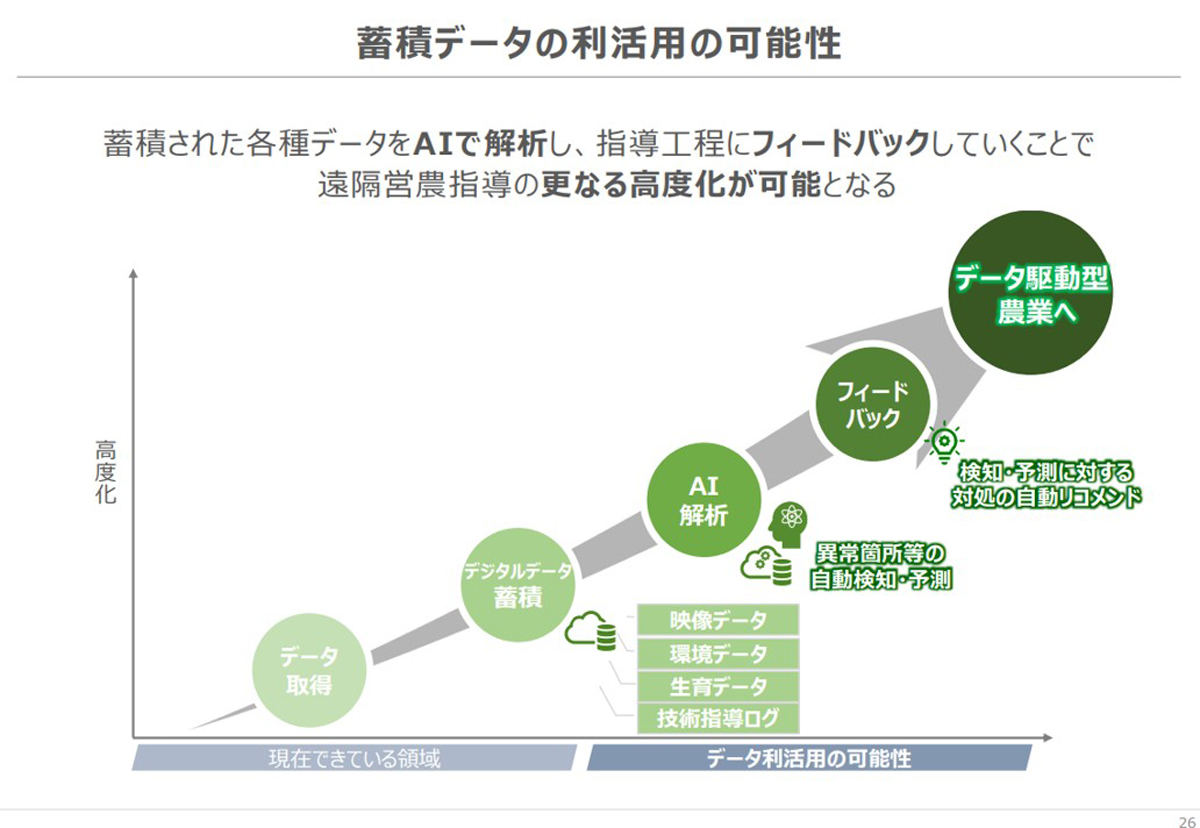

さらに、将来的にはこうして蓄積した多量のデータをAI(Artificial Intelligence:人工知能)で解析し指導工程にフィードバックすることで、遠隔営農指導のさらなる高度化を狙う。現時点ではデジタルデータの蓄積までできるようになってきた段階であり、今後はこれらのデータの利活用を加速する。

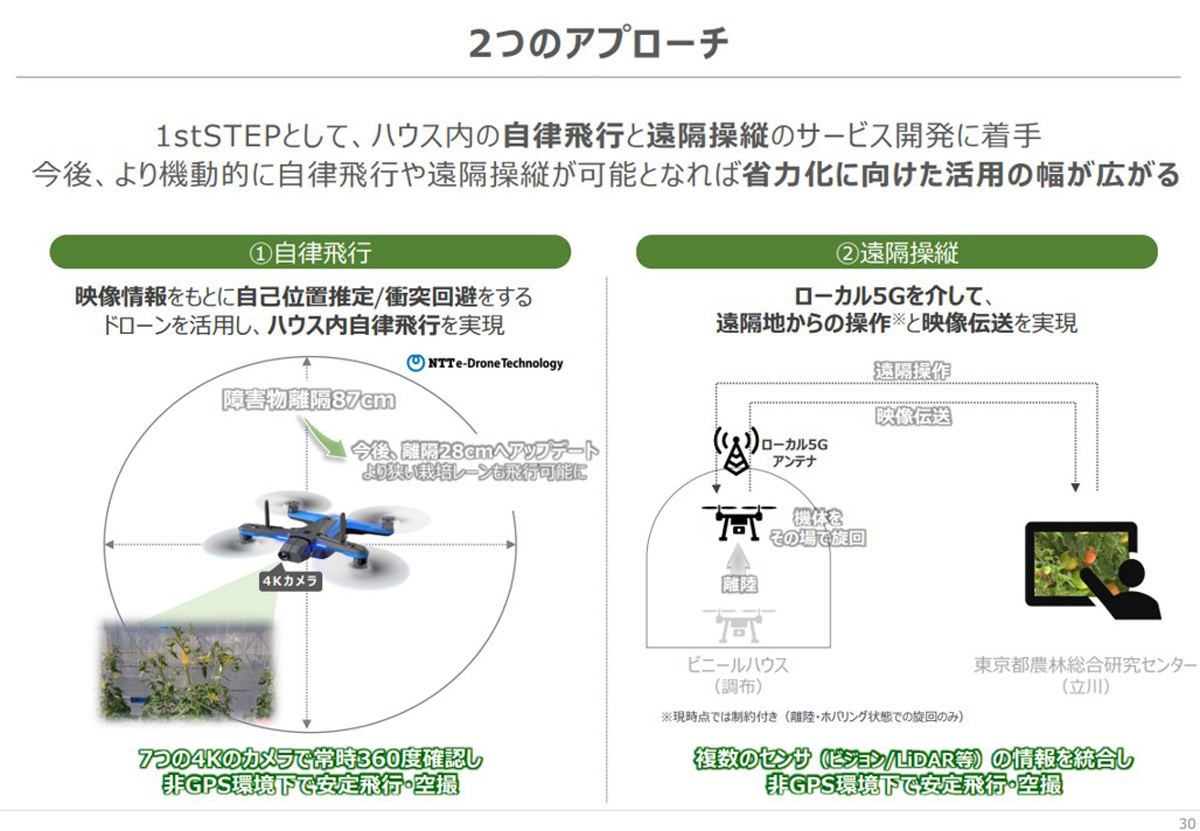

もう一方のドローン活用は、全体俯瞰映像による生育状況の把握をより効率的かつ機動的に実施するための施策だ。遠隔地からの操縦だけでなく、自律飛行による撮影も視野に入れているという。ビニールハウスのように狭い上に衛星信号による現在位置の特定が難しい場所においても、生育状況の空撮や農薬散布など多目的に使用できるドローンの開発を進める。

自律飛行の実現に向けて、映像情報をもとに自己位置を推定して衝突を回避するドローンの開発に取り組む。機体には7つの4Kカメラを備え、現在は障害物に対して約1メートルの距離まで近付けるとのことだが、今後はより狭い栽培レーンにも対応できるよう、28センチメートルまで近付けるよう改良する予定だ。

遠隔操縦においては、ローカル5Gを介して遠隔地からの操作と映像伝送を実現するとしている。現在は離陸とホバリング状態での旋回のみ可能で、ドローンは移動できない。次のステップとして複数のセンサーの情報を統合して非GPS環境下でも安定して飛行できる遠隔操作可能なドローンを目指す。