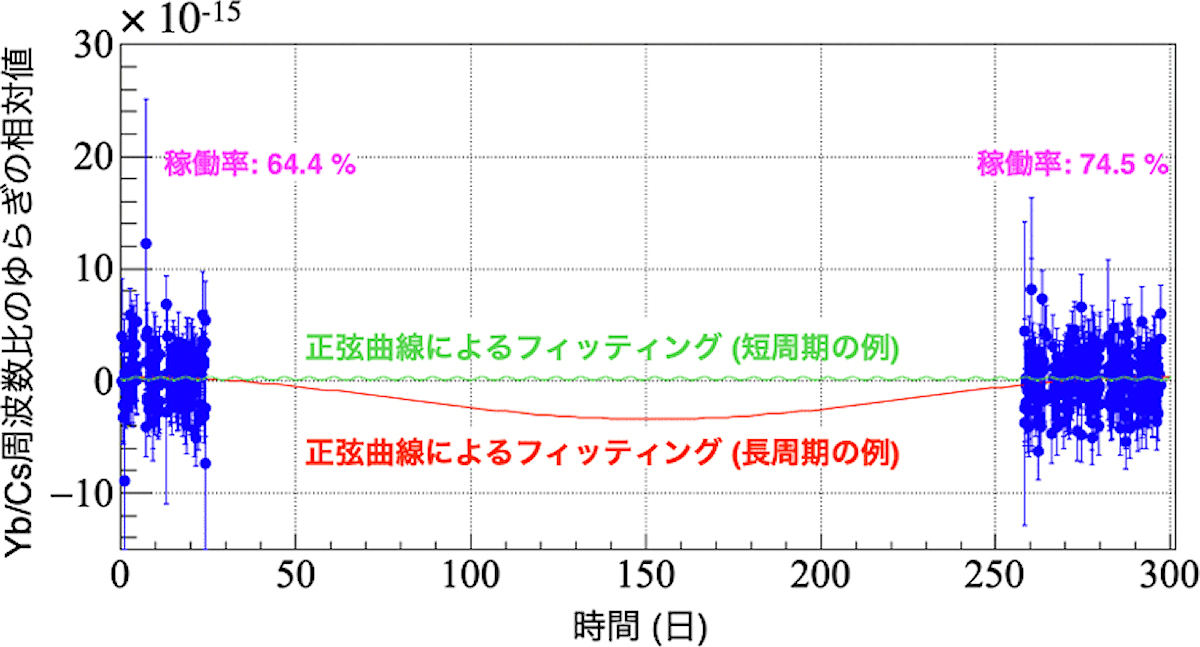

両原子時計でなるべく長い観測期間を確保するため、測定は2020年11月17日から25日間、2021年8月2日から40日間行われた。2台の同時稼働率はそれぞれ64.4%と74.5%となり、高稼働率の運転に成功したとする。

同データに対して、さまざまな周期を仮定して正弦曲線によるフィッティングが繰り返され、ある特定の周期で大きな振幅が得られるのかどうかという探索が実施されてきた。データのばらつきは、主にCs原子泉時計のランダムなノイズによるものだが、長期運転で得られた大量のデータの平均化により、高い精度で探索を行うことが可能になったという。

研究チームによると、今回の測定データから両原子時計の周波数比が周期的に変動する証拠は得られなかったとする。しかし、両原子時計の長期比較という新手法が用いられたため、周期10日~298日の電子質量の変動がなく、あるとしてもその振幅は15桁目以下という知見が得られたとした。

-

ULDMの探索に用いられたCs原子泉時計とYb光格子時計の周波数比データ。縦軸は、Yb原子の約518THzの光周波数とCs原子の約9.2GHzのマイクロ波周波数の周波数比(相対値)のゆらぎ。横軸の原点は、2020年11月17日。青点は測定値(1万秒平均)で、Yb/Cs周波数比の14~15桁目がランダムにばらついていることがわかる。赤と緑の曲線は、それぞれ長周期、短周期の変動を仮定して正弦曲線によるフィッティングを行った例。これらの例で得られた振幅は小さく、周期的な変動の証拠とはいえない(出所:産総研Webサイト)

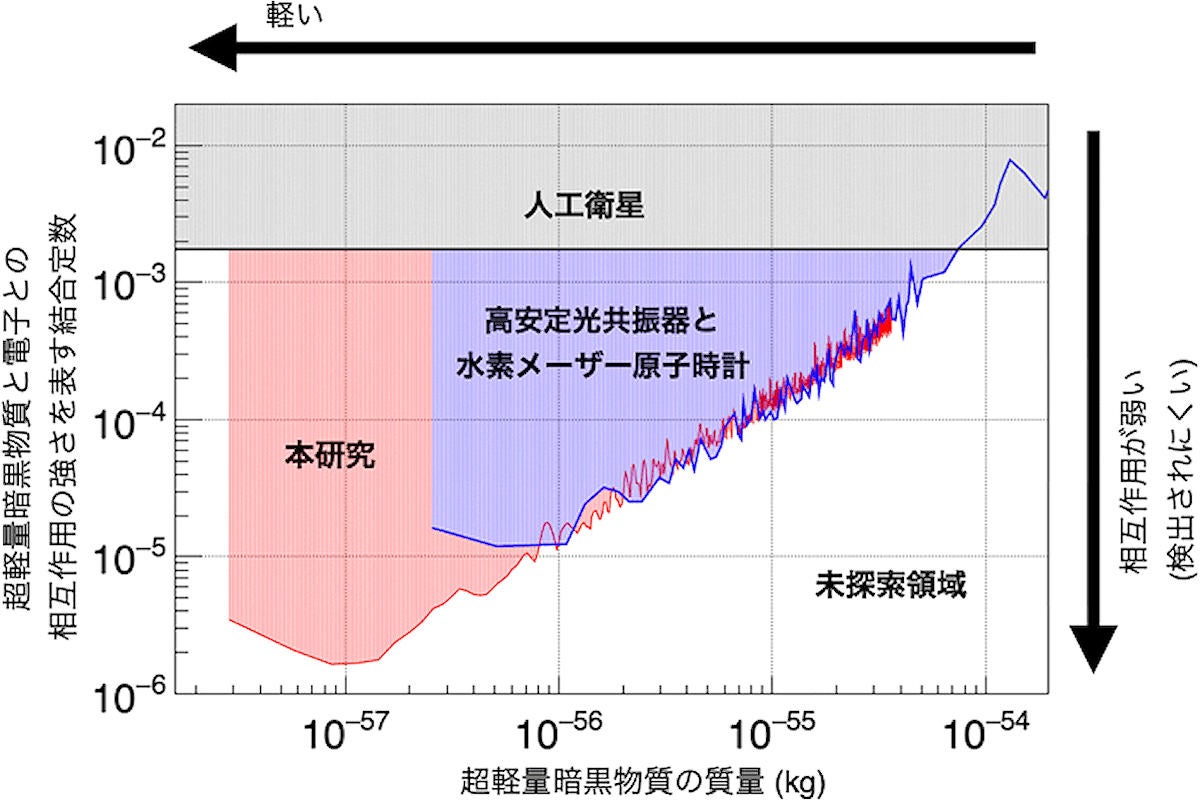

ULDMの理論上では、ダークマターと電子が相互作用すると、ダークマターの質量に比例した周波数で電子質量が変動すると考えられている。この理論を考慮に入れて解析が行われた結果、質量範囲10-58kg~10-56kgにおいて、ULDMと電子との相互作用の強さについて探索領域を広げることに成功したとする。また、今回の長期運転により、先行研究では手が届かなかった非常に相互作用が弱い領域も探索できたとした。

-

ULDMと電子との相互作用の強さについて、実験によりその可能性が排除された領域に色を塗った図(色が塗られていない白色の部分は未探索領域)。縦軸は、超軽量ダークマターに関する理論式に表れる相互作用の強さを表す結合定数。赤色は今回の研究、灰色はガイア衛星、青色は米国の高安定光共振器と水素メーザー原子時計により排除された領域(出所:産総研Webサイト)

今後、理論のみでダークマターの質量範囲を絞り込むことは困難なため、とにかく実験・観測で未探索領域に踏み込んでいくことが重要とされているという。今回の成果は、原子時計の長期運転が時間標準だけでなく、基礎物理学にも貢献することが示されたとする。

なお産総研は、今後も原子時計の高精度化・堅牢化を進めることで、本来のミッションである国際原子時への貢献を継続しつつ、ダークマターをはじめとする基礎物理学の研究も推進していくとした。