アルバイト・パート求人掲載サイト「バイトル」や、“自分らしくはたらく”ことを実現するための求人アプリ「はたらこねっと」などを提供しているディップ。2019年からは「Labor force solution company」というビジョンを掲げ、DXサービスの提供を行ってきた。

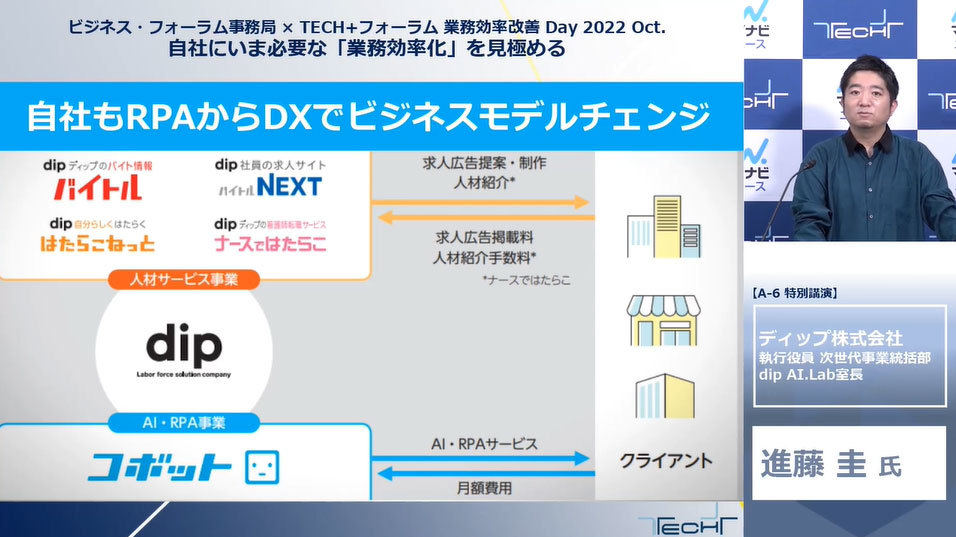

10月25日、26日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+フォーラム 業務効率改善 Day 2022 Oct. 自社にいま必要な『業務効率化』を見極める」では、ディップ 執行役員 次世代事業統括部 dip AI.Lab室長の進藤圭氏が登壇。「いちばんやさしいDXのすすめかた」と題した講演で、社内にエンジニアがいない状態でスタートした自社のDXへの取り組みを例に、DXを実現する上で重要な3つのポイントについて紹介した。

【あわせて読みたい】「自社にいま必要な『業務効率化』を見極める」その他のレポートはこちら

エンジニアゼロの状態からDX推進をスタート

講演の冒頭で進藤氏は、「これまで50以上におよぶ領域・業界でRPA/AI/DXの現場を見てきましたが、そこから得たノウハウを活用し、ディップという会社自体もRPAからDXを始めてビジネスモデルをチェンジしました。現在は従来の人材サービス事業に加えて、DXに関連したAI・RPA事業をスタートし、経済産業省が定める『DX認定事業者』の認定も取得しています」と、自身と自社の状況を説明した。

「DXを実践したい」という企業は多いが、成功事例を見ると世界的に知られる大手企業ばかりが目立つため、どうしても躊躇しがちだ。実際、多くの企業はまだようやくRPAに取り組み始めるところであり、「DXなんて遠い世界の話」だという思いも強いだろう。この点について進藤氏は「実は弊社も、3年前にエンジニアゼロの状態からDXを始めたような状態でした。それでも自信を持って“あなたにもできます”とお答えします」と語り、DXを進める上で重要な3つのポイントを挙げた。具体的には、「いきなりDXを目指さない」「“なしくずしデジタル”化しよう」「ITで会社の強みを伸ばすのがDX」だ。進藤氏は、実際にディップがDXに取り組んだ3年間を振り返りながら、それぞれのポイントについて説明していった。

いきなりDXを目指さない

ディップは営業メンバーが全体の65%を占めており、ITリテラシーは「決して高くなかった」(進藤氏)という。しかし、そこに一般的な企業と同じくDXの波が押し寄せ、分厚いDX実行計画書の作成を開始した。とはいえまだ、現場は紙だらけで、結局は何も変わらなかったそうだ。

ここで活きるのが、1つ目のポイント「いきなりDXを目指さない」である。「いきなりDXを目指すのは、素人が何も準備をせずにオリンピックに参加するようなもの」だと進藤氏は例える。DXには、アナログデータをデジタル化する「デジタイゼーション」、ビジネスプロセスをデジタル化する「デジタライゼーション」、新しい価値を創出する「デジタルトランスフォーメーション」という3つのステップが存在する。新しいことを始める際は、必ず抵抗勢力が現れるため、大掛かりでカロリー(熱量)の必要なことは避け、「RPAやSaaSから始める」「誰でもできる業務整理からスタート」「脱ハンコ、OA化でデジタルを広げる」といったように、まずはRPAから小さな一歩を踏み出し、成果を作ることが重要になる。実際にディップでも10体のRPAロボットを導入し、500時間以上の仕事を任せるところから始めたという。

“なしくずしデジタル”化しよう

「“なしくずしデジタル”化しよう」とは、成功体験を共有し、仕組みを作って成果を広げながら、RPAから業務全体のデジタル化へ向かうことを指している。現場担当者の中には、「工数を削減して評価されるのか」「売上など派手な動きだけで評価されることが多いのでは」といった不安を抱く人もいる。そこでIT担当者やその上司は、ITよりも自動化の現場が目立つように、成功体験を共有していくことが重要なのだ。普段はあまり表に出ないIT部門などでも、その取り組みを広報活動で取り上げるなどして、社外でも評価されているという空気を作ることが大事になる。こうして自動化/効率化を評価する「社論」に変えるわけだ。

自動化が“勝手に広がる”仕組みづくり

自動化に対する評価が広がってくると、今度は「全部署にプログラマー派遣などできない」という課題が発生する。そこでディップでは、自動化の知識を教えつつ、“勝手に”広がる仕組みとして、独自教育プログラム「dip Robotics RPA Academy」を開始した。同プログラムは、学生に限らずインターンでキャリア構築を支援するもので、社員とインターン4名の教官団を任命。それでも戦力が足りない部分は、ITと現場の組織を兼務してもらい、全ての部署に導入推進係「DXアンバサダー」を配置した。

「いきなり新しい人材を採用するのは大変なので、実際に業務を持っている既存組織に“変える力”を渡すかたちにしました」(進藤氏)

こうした取り組みにより、同社内では最終的に55体のRPAロボットが8000時間以上の仕事を担うようになっていった。

RPAが評価されると、次第に「全部RPAでやろう」という声が上がってくる。この点について進藤氏は「RPAはあくまでも代行業者的な役割に過ぎない」と指摘する。徐々にさまざまな部署で重複したロボットが動作するようになる場合もあるが、これは“問題”ではなく、RPA導入をきっかけに「本来あるべきシステムへ見直すチャンス」なのだと、同氏は強調した。

RPAにこだわらない

また、RPAにこだわらず、各種デジタルツールを入れてつなげていくことで、デジタル化の範囲を広げられる。ディップではこれを実践し、Sansanの名刺システムを用いた10万枚以上の名刺管理、kintoneの申し込みシステムによる1万5000時間以上の契約処理、さらに2600人が参加するSlackのバーチャルオフィスでは、チャットを自動化のトリガーとすることで月800万通のメール削減を実現した。ITで業務が自動化され、つながった状態になったわけだ。

「業務内容によっては、担当者がチャットをするだけで帳票作成からCRMへのデータ入力、お客さまへのメール送信までを済ませることもできます。RPAや独自開発にこだわらず、レンタルでも良いのでその場に応じて適切なシステムを導入していく、これが“なしくずしデジタリゼーション”です」(進藤氏)