東北大学、国立天文台(NAOJ)、計算基礎科学連携拠点(JICFuS)、神戸大学の4者は11月14日、独自の計算コードとNAOJの天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイII」により、天の川銀河が形成される様子を世界最高クラスの解像度でシミュレーションすることに成功し、金やプラチナなどの鉄より重い貴金属の元素を多く含む星は、100億年以上前、天の川銀河の元となった小さな銀河で形成されたことを解明したと発表した。

また、今回のシミュレーションで形成された星の元素量、運動は天の川銀河の星の観測と一致していることを確認したことも併せて発表された。

同成果は、東北大大学院 理学研究科の平居悠研究員(日本学術振興会特別研究員-CPD(国際競争力強化研究員)/米・ノートルダム大学 物理天文学科兼任)を中心に、NAOJ、神戸大、北海道大学、ノートルダム大の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立天文学会が刊行する天文学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」に掲載された。

天の川銀河の形成過程を理解する手がかりは、星の元素組成から得ることが可能である。水素やヘリウム以降の元素の多くは、星の核融合などで生成され、超新星爆発などによって宇宙に撒き散らされ、それが次世代の星の材料となり、これを繰り返すことで代々引き継がれていくからであり、星の元素組成は、その星が形成されるまでの銀河の歴史が刻まれていることになる。

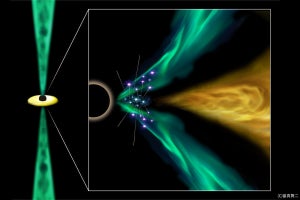

すばる望遠鏡などの観測から、天の川銀河には鉄より重い元素(金、プラチナなどの貴金属)と鉄の比が、太陽の5倍以上の星が多数あることが確認されている。そして、欧州宇宙機関が打ち上げた位置天文観測機「ガイア」により、それらの星の多くが太陽とは異なる軌道を持つことが明らかにされている。そうした特徴は、鉄より重い元素に富んだ星々が天の川銀河形成史を強く反映して形成された可能性を示唆しているという。

しかし、それらの星が銀河の歴史の中で、いつ・どのように形成されたのかは明らかになっていなかった。そこで研究チームは今回、天の川銀河が形成される様子を宇宙誕生から現在まで138億年のシミュレーションを実施することにしたという。

今回のシミュレーションは、世界最高クラスの解像度で実施され、それが成功した大きな要因だとする。同シミュレーションは、宇宙初期の密度のムラからダークマターとガスが重力によって集まり、その中で星が形成されていく様子を計算するというもの。今回開発された数値計算コードとアテルイIIの性能により、従来のおよそ10倍の高解像度の計算が実現されたという。これにより、これまで分解できなかった天の川銀河の元となった小さな銀河を空間的に分解し、その中で星が生まれる様子を探ることもできるようになったとする。