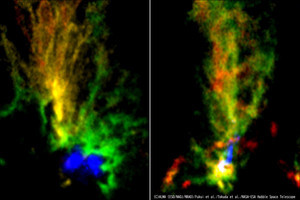

九州大学(九大)、大阪公立大、アルマ望遠鏡(国立天文台)の3者は8月29日、天の川銀河のすぐ近所の銀河であり、重元素量が太陽系の1/5と100億年前の宇宙の環境と等しい小マゼラン雲に存在する原始星「Y246」において、“星の産声”などと呼ばれる分子ガス流の「双極分子流」が時速5万4000km以上の速度で運動している様子を捉えることに成功し、100億年前から現在に至るまで、星や惑星系の形成のメカニズムが同様であることがわかったことを発表した。

同成果は、九大大学院 理学研究院の徳田一起学術研究員/特任助教(国立天文台アルマプロジェクト特任助教兼任)、大阪公立大大学院 理学研究科の大西利和教授らが参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

宇宙がビッグバンによって誕生したころの原子は、水素が圧倒的に多く、それに次いでヘリウムがあり、わずかにリチウムなどがあったとされる。天文学では、原子番号で3のリチウム以降はすべて“重元素”と呼ばれるが、鉄までの重元素の大半は大質量星内の核融合によって生成され、超新星爆発によって宇宙にばらまかれ、時間経過とともに宇宙全体に増えていったとされている。

つまり、初期宇宙では元素合成が現在ほど進んでいないため、現在も重元素量が少ない環境を調べることは、宇宙が誕生して間もない頃を調べることに相当すると考えられている。このような場所では星が誕生する条件(主に、星の卵となる分子雲コアの温度や密度の状態)などが大きく異なり、現在よりも活発に星を誕生させている銀河が多いため、星の誕生メカニズムが現在と異なっているか、それとも共通しているのかを調べることは宇宙の歴史を紐解く上で重要な課題だったという。

しかし重元素量が少ない場所は、100億光年ほど彼方に存在することが多く、現在の技術をもってしても恒星の誕生の様子を観測するのは困難である。

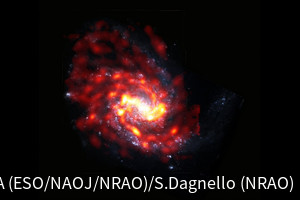

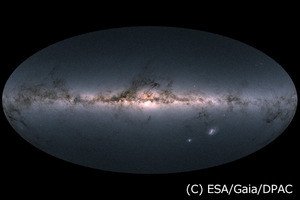

そこで注目されたのが、天の川銀河が属する局所銀河群の中でも、重元素量が太陽系の1/5と最も低い環境を有した銀河の小マゼラン雲であるという。同銀河は天の川銀河の伴銀河の1つであり、太陽系から19万光年と比較的近い距離にあるため、初期宇宙と同等の状態を色濃く残した場所として、星の誕生を調べるための絶好な場所になるという。

そこで研究チームは今回、小マゼラン雲に存在する大質量星の原始星をアルマ望遠鏡で観測することにしたとする。