本来、LaTiO3は絶縁体だが、SrTiO3上に製膜されると歪みやSrTiO3からの酸素の拡散により金属状態となり、LaTiO3とSrTiO3の界面にも2次元電子が蓄積するようになる。しかも、LaAlO3/SrTiO3と比較して1桁ほど大きなスピン軌道相互作用を持つことが確認されていた。

このLaTiO3は不安定な結晶だが、今回は高純度の単結晶を形成できる分子線エピタキシー法を用いて、原子層ずつ結晶成長を行うことで、すべて単結晶の(La,Sr)MnO3/LaTiO3/SrTiO3からなる高品質の多層膜構造素子が作製された。

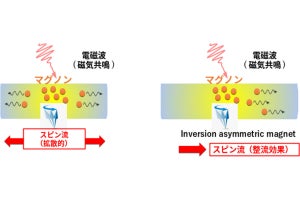

実際に、素子にマイクロ波が照射され、強磁性体である(La,Sr)MnO3の強磁性共鳴状態を利用して、(La,Sr)MnO3からのスピン流の注入が、LaTiO3/SrTiO3界面の2次元電子ガスに対して行われ、素子から発生する起電力の測定が行われたところ、低温になるにつれて大きくなることが判明した。

スピン流電流変換効率は、「逆エデルシュタイン長」が次元の値で評価される。解析の結果、絶対温度15Kにおいて193.5nmという、過去最大の変換効率であることが確認されたとする。この値は、それまでの世界最高値の約3倍であり、ほかの物質の変換効率と比較しても最も大きな値だという。

-

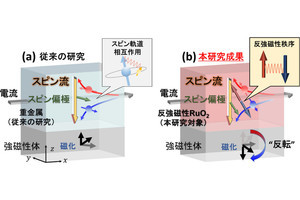

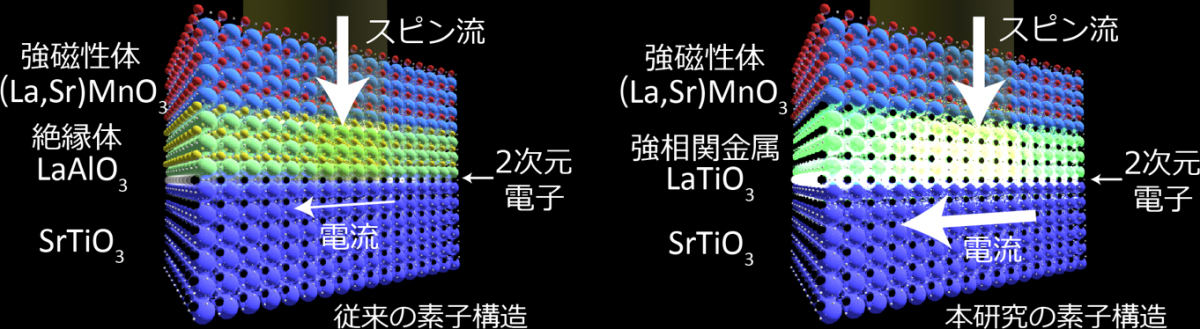

(左)従来の研究で使われてきた素子構造の例。(右)今回用いられた(La,Sr)MnO3/LaTiO3/SrTiO3構造。スピン流が強相関金属であるLaTiO3をスムーズに流れるため、高効率のスピン流電流変換を実現可能 (出所:プレスリリースPDF)

さらに、共鳴角度分解光電子分光法を用いてLaTiO3/SrTiO3界面における2次元電子ガスの電子構造が観測され、その結果に基づいて理論計算が行われ、スピン流電流変換効率の温度依存性を理論的に説明することにも成功したとする。

強相関電子系におけるスピン流の伝導機構は不明な点もまだ多いが、基本的にこのような材料系では、反対向きのスピンが同じエネルギーを持つことが難しくなり、スピンの散乱が抑制される可能性があるという。このような強相関性と、今回作製された結晶の高い品質により、スピン流注入時のスピンの散乱が抑制され、高効率のスピン流注入が実現されたことが考えられると研究チームでは説明しており、今回の成果についても、高品質の単結晶界面や強相関電子材料などを利用すれば、高効率のスピン流電流変換を実現できることを意味しているとする。

今後については、研究が進むことで、どの現象が本質的に最も重要であるかといったことが解明されていくことが期待されるとしており、将来的には、次世代の磁性を用いた不揮発性メモリの実現に向けた、より高効率の磁化反転技術の実現に結びつくことが期待されるとしている。