名古屋大学(名大)と理化学研究所(理研)は7月27日、光合成酸素発生酵素である「光化学系II」のアミノ酸変換が、太古の地球における酸素発生の起源となったという新たな仮説を提唱したことを発表した。

同成果は、名大 理学研究科の野口巧教授、同・嶋田友一郎特任助教(研究当時)、同・長尾遼特任助教(研究当時)、同・北島(井原)智美研究員、同・松原巧大学院生、理研 環境資源科学研究センターの堂前直ユニットリーダー、同・鈴木健裕専任技師らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

地球は、約46億年前に誕生したときから現在の大気組成だったわけではない。中でも酸素は、現在の大半の生物にとっては生命を維持するのに必須だが、当初は非常に少なく、約24億年前に起こった「大酸化イベント」以降に急速に大気中の濃度が増していったとされている。

このとてつもない当時の環境破壊ともいえる大酸化イベントは、酸素発生型光合成を完成させたシアノバクテリアが大繁殖したことが主要因であると考えられている。

しかし、地球大気における酸素の登場そのものは、大酸化イベントの数億年も前からその存在を示す多くの痕跡が報告されるようになっており、光合成による酸素発生がいつ、そしてどのようにして始まったのかは今もって不明であり、地球生命史上の大きな謎とされている。

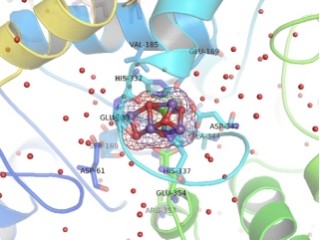

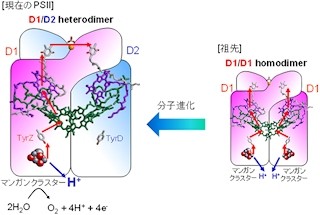

植物、藻類、シアノバクテリアが行う光合成による酸素発生は、光化学系IIに存在する酸素発生系おいて、光エネルギーによる水の分解(水の電気分解における陽極の反応と相同)として行われる。酸素発生系は、触媒中心である「マンガンクラスター」と、それを取り囲む6つの「カルボキシル配位子」(アスパラギン酸、グルタミン酸、C末端)と1つの「ヒスチジン配位子」によって構成される。しかし、光化学系IIにおける酸素発生能が獲得された進化過程はまったく不明だという。

そこで研究チームは今回、シアノバクテリアの光化学系IIタンパク質の「D1タンパク質」遺伝子への変異導入によって、酸素発生系を構成するカルボキシルアミノ酸(アスパラギン酸、グルタミン酸)をほかのアミノ酸(ヒスチジン、アスパラギン、グルタミンなど)に改変し、それらの変異光化学系IIの反応およびアミノ酸配列を、赤外分光解析および液体クロマトグラフ質量分析を用いて調査することにしたという。