酸素指数や材料の特性値とともに、FLAREテーマにおける地上研究成果を基に制定された、高流速における酸素指数法で取得される「高流速の酸素/窒素混合ガス中での値」をインプットデータとして用いることにより、微小重力環境における燃焼限界条件(酸素濃度と周囲流速条件)が予測できることが特徴だとしている。

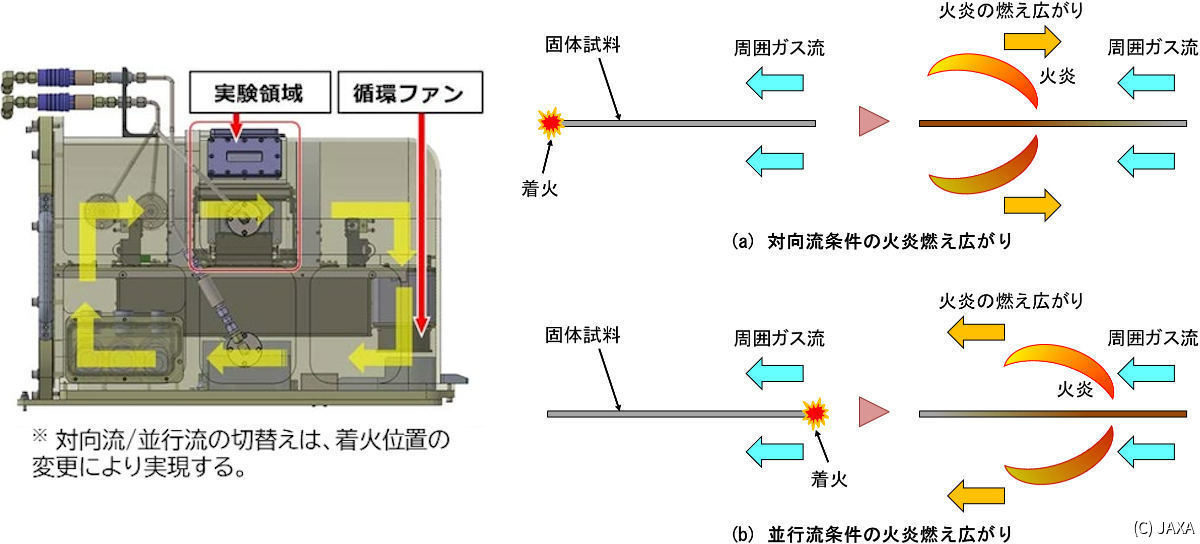

またSCEMは、低圧条件や45%までの高濃度酸素条件における燃焼実験を行うことが可能で、SCEMの燃焼容器内に搭載された実験機器にはファンや整流用のハニカムが設置されており、燃焼容器内を循環する流れ場を形成できるようになっているという。

整流用ハニカムの間の実験領域には、実験試料となる固体材料を保持する試料カードが設置され、同カードは地上からの遠隔操作で交換される仕組み。実験は、試料の一端に電熱線で着火させることにより、試料と平行なガス流中での火炎の燃え広がり挙動をカメラで観察することになる。

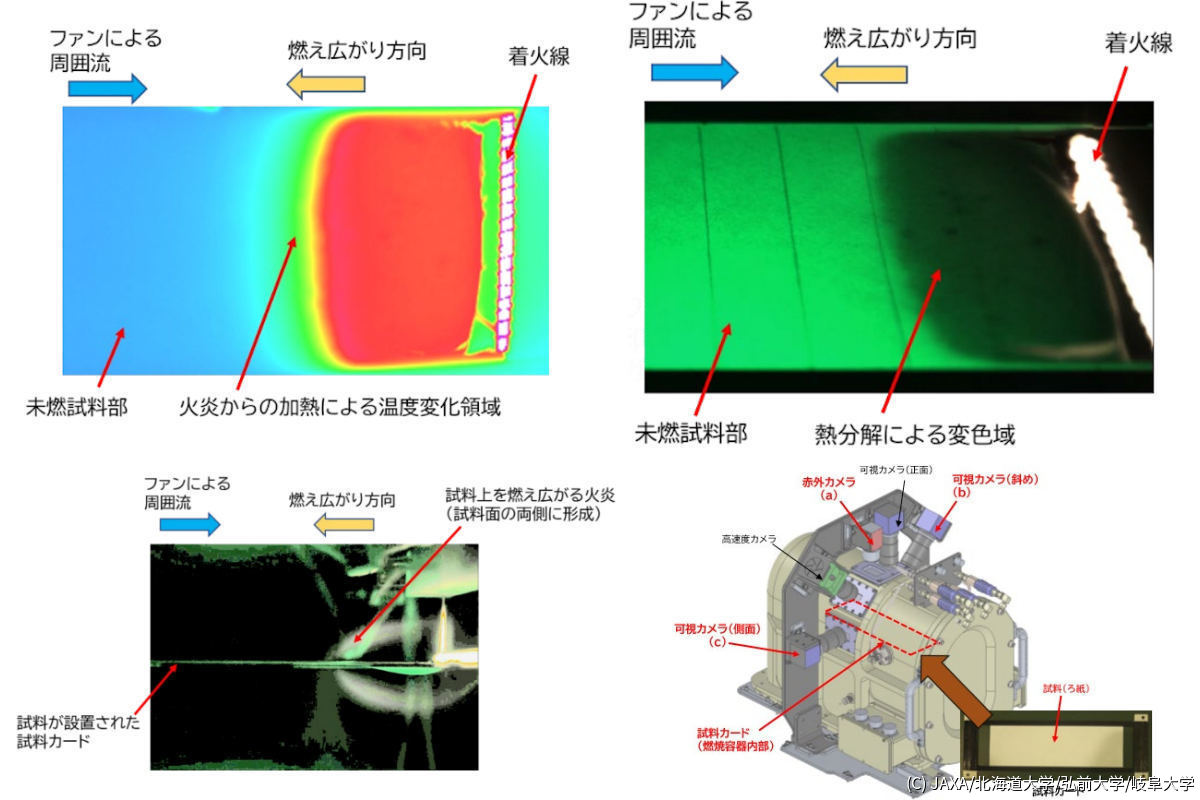

ガス流の上流側と下流側に配置されている着火線のどちらを用いるかにより、ガス流に向かって燃え広がる条件(対向流条件)、あるいはガス流と同じ方向に燃え広がる条件(並行流条件)の火炎の燃え広がり実験を行うことが可能とのことで、現在実施されている最初の実験シリーズでは、薄い「ろ紙」(長さ13cm×幅4cm×厚さ0.0125cm)を試料としているとする。

-

軌道上での「ろ紙試料」の燃え広がり実験で撮影された画像(雰囲気酸素濃度は34%)と燃焼容器。(a)赤外線カメラ画像(資料正面から撮影)。青から赤に変化するにつれて表面温度が高くなる (C) JAXA/北海道大学/弘前大学/岐阜大学 (b)可視カメラ画像(試料面の斜め上から撮影)。未燃の「ろ紙」試料が緑色をしているのは照明用のLEDによるもの (C) JAXA/北海道大学/弘前大学/岐阜大学 (c)可視カメラ画像(試料側面から撮影)。暗い火炎の輪郭を強調するために画像処理が施されている。(C) JAXA/北海道大学/弘前大学/岐阜大学 (右下)SCEMの燃焼容器 (C) JAXA (出所:北大プレスリリースPDF)

このSCEMを用いることで、アルテミス計画に対応した雰囲気条件における材料の燃焼特性データの取得も可能となることから、新手法の活用に向けた検証が大きく前進するものと期待されると研究チームでは説明している。

藤田教授は今回のFLAREテーマのスタートに対し、「FLAREテーマに関する『きぼう』利用実験が開始の運びとなりましたこと、心より嬉しくまた興奮もいたしております。FLAREテーマはこれまで約10年の期間をかけて準備してきたもので、その間JAXAの皆様はもちろんですが、国内外大学の共同研究者、NASAや欧州の宇宙機関等の協力があって実現しております。この場を借りて感謝を申し上げると共に、本テーマの成果を通して、燃焼科学の発展と将来の有人宇宙探査等における火災安全性向上へ貢献してゆきたいと考えています」とコメントしている。

またJAXAは、優れた技術的優位性を持つSCEMでの実験を通じ、今後の有人宇宙活動における宇宙火災安全性の確保に貢献していくとしている。