XENON実験国際共同研究グループ、東京大学(東大)、名古屋大学(名大)、神戸大学の4者は7月25日、ダークマターの正体解明を主目的としたプロジェクトの最新実験「XENONnT」における最初の観測結果として、前身の「XENON1T実験」において2020年に観測された「低エネルギーでの電子反跳事象の超過現象」は有意に確認されず、未知の物理現象に関する強い制限を得たと発表した。

同成果は、日米欧12か国27機関の約180人の研究者が参加するXENON実験国際共同研究グループによるもので、日本からは東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)のカイ・マルテンス准教授、同・山下雅樹特任准教授、同・カイ・ブイ特任研究員、名大 素粒子宇宙起源研究所(KMI)/宇宙地球環境研究所(ISEE)/高等研究院の伊藤好孝教授、KMIの風間慎吾准教授、ISEEの小林雅俊 日本学術振興会特別研究員、神戸大大学院 理学研究科の身内賢太朗准教授、同・水越彗太大学院生(研究当時)らが参加している。詳細は日本時間7月22日に、オーストリア・ウィーンで開催されたダークマター探査に関する国際会議「14th International Conference on Identification of Dark Matter」にて発表され、論文は米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載される予定だという。

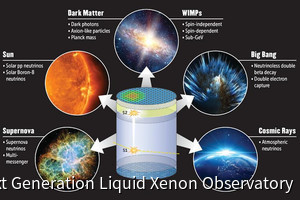

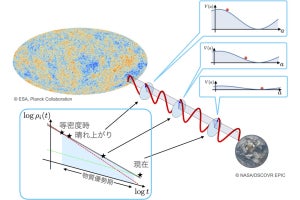

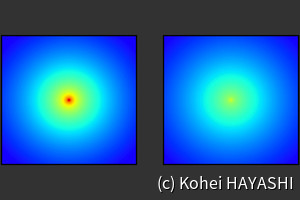

XENONnTは、ダークマターの正体を明らかにすることを主目的とした実験。ダークマターは通常物質とは重力以外ではほぼ相互作用しないが、極めて希ながら通常物質の原子核に衝突すると考えられている。XENON実験国際共同研究グループでは、キセノンを用いてダークマターの衝突を観測する実験を行っており、XENONnT実験はその最新の実験となる。2020年春から2021年春にかけて試運転が行われ、最初の本格的な観測は2021年7月6日から11月10日にかけて100日弱にわたって実施された。

検出器は有感体積としておよそ6トンの高純度キセノンが利用されており、キセノンと入射粒子との相互作用により生じた光や電子を観測する仕組み。実験はイタリア・グランサッソ国立研究所の地下施設において行われ、検出器は宇宙線ミューオンや中性子といった外部からの環境放射線による影響を抑えるため、700トンの純水容器中に収められている。

このようにほかの粒子による影響への対策が施されているが、ダークマターの検出には極限まで観測を妨害するノイズを減らす必要がある。キセノン内部や検出器の部材、外部からの放射線が背景ノイズ源となり得るが、中でも特に削減が難しいのがラドンで、XENONnT実験が目指す感度達成を阻む最大の関門となっていたという。