グーグル・クラウド・ジャパンは7月20日~21日の期間でオンラインによる「Google Workspace Summit」を開催している。同イベントは基調講演やブレイクアウトセッションを通じてGoogle Workspaceを活用している企業の事例、Google Workspaceの最新機能の情報を発信しており、本稿では基調講演とエイチ・ツー・オー リテイリングの事例を紹介する。

コロナ禍で試行錯誤してきたGoogle

まず、グーグル・クラウド・ジャパン 代表の平手智行氏は「2020年以降、働き方は大きく変わり、出社して1拠点でコミュニケーションを行う日々から多くの時間を自宅などリモート環境でのコミュニケーションや生産現場との連携もオンラインで実施するケースが増加するなど、変化を余儀なくされた」と述べた。

現在では、日本をはじめ世界各地でGoogleのオフィスは再開しており、過去2年間において新しい方法でつながり、創造し、コラボレートするためにオフィスの再設計に取り組んでいるという。

平手氏は「この2年間にGoogleはGoogle Workspaceを社内で活用することで、対面でなくともコラボレーションを可能にし、ビジネスを前進させてきた。社内でのブレインストーミングや創造的な問題解決のために、さまざまなタイプのコラボレーションスペースを試行錯誤している」と振り返る。

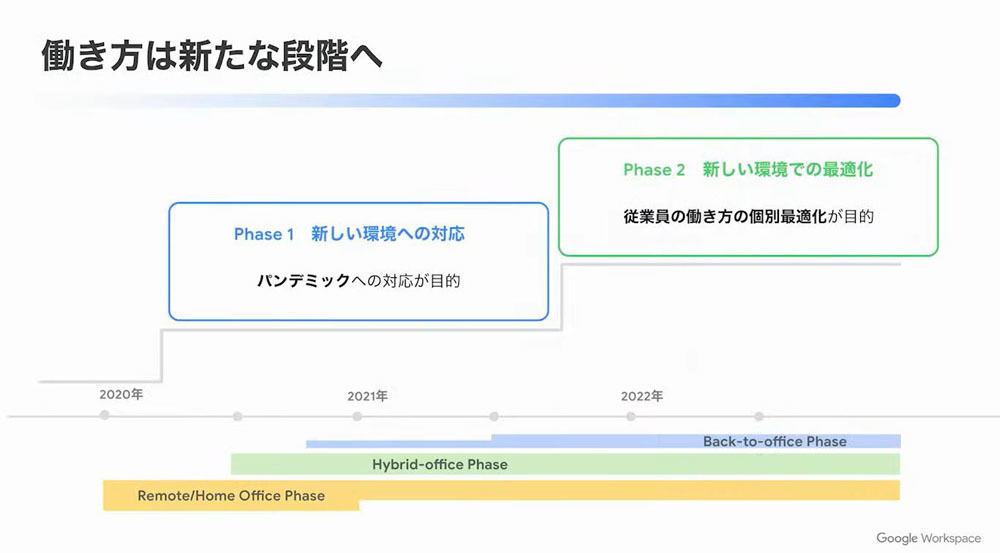

働き方は新たな段階へ

グーグル・クラウド・ジャパン Google Workspace事業本部 セールススペシャリストの佐瀬郁恵氏は「昨今ではテレワークやリモートワークといった言葉や、働き方そのものが世の中に浸透している。新型コロナウイルスの感染拡大は多くの企業において働き方を見直す機会となり、自宅において従来通りの業務を継続できるような環境を目指し、制度やIT環境の整備が進められた」と説明する。

この段階では、主にパンデミックへの対応を目的として変化だったが、昨今では徐々に外出が可能な環境が戻りつつあり、企業ではハイブリッドワークやオフィス回帰の動きが出てきている。

しかしながら、パンデミック以前のようにすべての従業員が一律にオフィスに出社するという働き方ではなく、各従業員の業務内容や家庭の事情、働き方に対する考え方に応じて、“個別最適化された働き方”を提供する段階を迎えているという。

佐瀬氏は「そこで重要視されるのは企業として新しい価値を生み出し続けることや持続的な人材の確保など、経営課題に直結する働き方の見直しだ」と力を込める。

しかし、こうした働き方の変化の中で「エンゲージメントの喪失」「生産性の維持・向上」「新しい働き方と仕組みのギャップ」の3つの課題が浮き彫りになっている。こうした課題に対して、イノベーションを起こし続けることと、働き方の個別最適化を目指すことを両立するために、Googleでは週3日はオフィス、週2日は自宅で働きながらハイブリッドな働き方の最適解を模索している。

同氏は「Googleは創業以来、イノベーションを起こし続けることを非常に重要視してきたことに加え、困難な問題の解決や新しいものを作り上げる際には面と向かったコミュニケーションの感覚を持ちながら共同で進めていくことが必要だ。オンライン上でも、そのようなコラボレーションを促進する仕掛けを活用しつつ、オフィスへの出社を両立することで、効果を高めることに取り組んでいる。一方で、働き方を個別最適化することで、さまざまな事情を持つ世界中の社員が『働きたい』と思える企業であり続けることも目指している」と力を込める。

ハイブリッドワークを成功させる3つのポイント

Googleが提唱するハイブリッドな働き方を成功させるためには「公平性」「生産性」「ウェルビーイング」の3つがポイントになると、グーグル・クラウド・ジャパン カスタマーエンジニアの大隅典子氏は語る。

公平性では、働いている場所を問わずにチームの一員として参加できる環境を提供し、生産性については個人の時間を守りながらリアルタイムのコラボレーションを容易にする。そして、ウェルビーイングに関しては主快適なつながりやチームへの帰属意識などを通じて従業員の健康を担保するという。

その点、Google Workspaceでは、いつでも、どこからでもコラボレーションできる機能を1カ所にまとめており、ハイブリッドワークを成功させるさまざまな機能を提供している。

大隅氏は「Google Workspaceでは公平性を担保するため、柔軟なソリューションでどこからでも安全に作業が可能なほか、便利なツールで時間を最大限に活用することができる。さらには、ウェルビーイングを保証するためにシンプルかつ人間中心のアプローチで人と人とのつながりを維持している」と強調していた。