東京工業大学(東工大)、筑波大学、名古屋大学(名大)の3者は6月2日、光励起で起きる10兆分の1秒(100フェムト秒)以下の構造変化を観測できる、テーブルトップサイズ電子線回折装置を開発したことを発表した。

同成果は、東工大 理学院化学系の田久保耕特任助教、同・サミラン・バヌー大学院生、同・腰原伸也教授、筑波大 数理物質系の羽田真毅准教授、同・矢嶋渉大学院生、名大 未来材料・システム研究所の桑原真人准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、科学機器・装置や実験測定手法および数学的分析などに関連する全般を扱う学術誌「Review of Scientific Instruments」に掲載された。

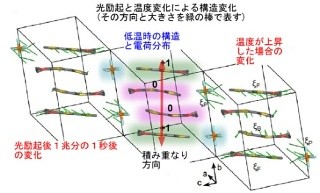

光励起で起きる原子分子レベルでの変化において、最初の部分は10兆分の1秒以下で起きていることが分光学的研究や理論計算から推測されている。それを具体的に観測するためには、観測用のX線や電子線装置にも、この時間スケールより短いパルス特性を持たせることが必要になるが、以下の3つの大きな課題を抱えているという。

- 「パルス幅の圧縮方法がない」。これまでは、巨大加速器を用いる方法以外に10兆分の1秒以下という極短パルス幅のX線や電子線を発生させる方法がなかった

- 「試料損傷による制限がある」。高エネルギーのX線や電子線を用いざるを得ないため、試料損傷によって対応できる物質が限定されてい。

- 「装置が巨大化してしまう」。加速器は巨大な装置であるため、利用が限定され、世界中の多くの研究室で行われている材料開発に対応できなかった。

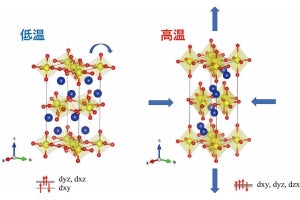

これらの問題点を解決には、小型のパルス電子線発生技術と、それを用いたテーブルトップサイズの電子線回折装置の開発が必要される。原子分子サイズの構造観測に広く用いられているX線や高速電子線(加速電圧100万V級)よりも加速電圧が低い(10万V以下の)電子線を使って、試料損傷を抑えながら、種々の有用材料の光構造変化の最初の過程となる10兆分の1秒以下の変化を捉える装置の開発が重要目標となっていた。

東工大はこれまでの研究で、加速電圧が比較的低い(10万V)電子線で、種々の有用材料の光構造変化を実際に捉えることに成功してきたが、まだ1桁足りない1~2兆分の1秒の時間スケールに留まっていた。そこで今回、新たに筑波大と名大との共同研究チームを結成して、上述の3点の課題を克服した10兆分の1秒以下の変化を捉える装置の開発を試みることにしたという。

そして2020年には、第1ステップとして、3つの課題のうちの2つ目と3つ目を解決できる、10万V加速電圧の電子線を用いた、試料損傷のほとんどないテーブルトップサイズの装置の開発に成功したものの、1つ目の課題である電子線のパルス幅を圧縮する方法が未解決だったため、引き続き圧縮方法の研究が進められることとなった。