実際に、コラーゲン分泌を担う皮膚の線維芽細胞に可視化I型プロコラーゲンを導入し、高解像度共焦点顕微鏡による解析が実施された結果、生きた細胞でコラーゲンタンパク質が作られ、細胞外へ分泌される詳細な様子を捉えた動画撮影(ライブイメージング解析)も実現したという。

また、これらの解析結果から、従来、医学専門書などにおいては、コラーゲンは「細胞外」でプロセッシングを受けると記載されていたものの、実際には「細胞内」で行われていることが判明したとしており、これまでの定説とは異なることが示されたとする。

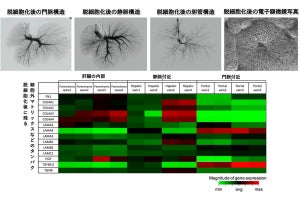

これらの解析から、細胞内でプロセッシング(N端(N-pp)、C端(C-pp)の切断)を受けていること、ならびにコラーゲン生合成過程では、タンパク質合成後のプロセッシング、細胞内輸送、分泌過程が律速段階となっていることが判明したほか、ライブイメージング解析から、コラーゲン本体とN-ppは同様に細胞外に分泌される一方、C-ppは細胞内に残り分解されること、またGolgi後のTGN輸送では、コラーゲンは複数ある仮足のうちの1つに沿って輸送され、仮足先端以外からも細胞外に分泌される様子が捉えられたという。加えて、可視化I型コラーゲンにより肝線維症の原因細胞である肝星細胞の調査が行われた結果、その活性化に伴い、プロコラーゲンのプロセッシング過程が変化することも判明したとする。

研究チームに寄れば、今回の成果により、コラーゲン異常を原因とする難治性疾患の根治薬や、早期診断法の開発、および、皮膚や骨などのコラーゲン量を保持する薬剤・成分の開発が進むことが期待されるとしており、中でも、これまではターゲットとされてこなかったコラーゲン生合成の過程を狙うことにより、新たなコンセプトに基づくこれまでにない薬剤が開発されることが予想されるとしている。

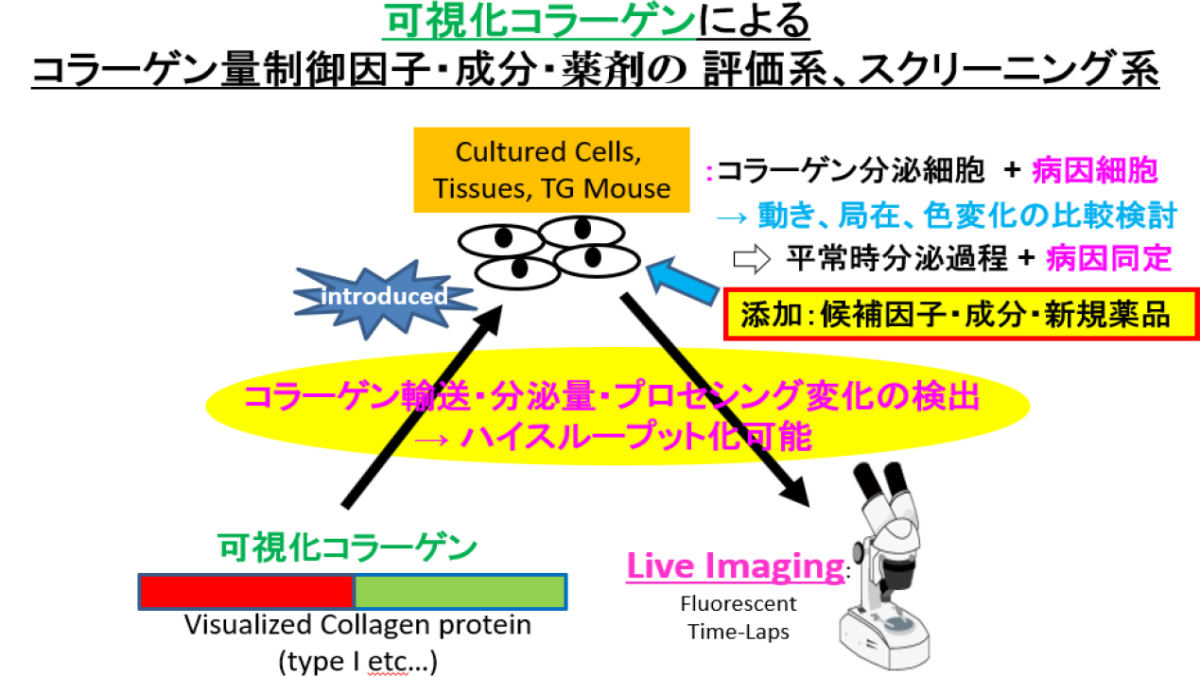

なお田中助教の研究チームでは現在、可視化I型プロコラーゲンを用いた薬剤・成分スクリーニング系を開発中とのことで、それを利用した、皮膚や骨のコラーゲン量を保持する薬剤・成分の開発や、コラーゲン異常を原因とした難治性疾患に対する薬剤などの開発も急がれているとしているほか、今回の研究成果から得られた情報をもとに、コラーゲン分泌の新規マーカー開発も進められているという。また、将来的には、体内コラーゲン量を容易に知ることができる低侵襲的方法を開発することにより、体内コラーゲン量変化を身体の健康状態を知る指標の1つにすることも期待されるとしている。