理化学研究所(理研)、東京大学(東大)、東北大学、科学技術振興機構(JST)の4者は、「トポロジカル絶縁体」と「磁性トポロジカル絶縁体」の積層薄膜において、半整数(1/2)に量子化された「ホール伝導度」を観測することに成功したと発表した。

同成果は、理研 創発物性科学研究センター(CEMS) 強相関量子伝導研究チームの茂木将孝客員研究員(研究当時・東大大学院 工学系研究科大学院生)、同・十倉好紀チームリーダー(東大卓越教授/東大 国際高等研究所 東京カレッジ)、同・川村稔専任研究員、強相関界面研究グループの川﨑雅司グループディレクター(東京大学大学院工学系研究科教授)、理研 CEMS 強相関理論研究グループの永長直人グループディレクター(東大大学院 工学系研究科 教授)、東大大学院 工学系研究科の髙橋陽太郎准教授(理研 CEMS 統合物性科学研究プログラム 創発分光学研究ユニット ユニットリーダー)、同・岡村嘉大助教、同・森本高裕准教授、東北大 金属材料研究所の塚﨑敦教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の物理学全般を扱う学術誌「Nature Physics」に掲載された。

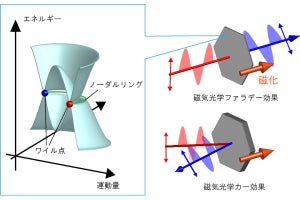

炭素原子が二次元面内に六角形に結び付いたグラフェンや、トポロジカル絶縁体と呼ばれる物質の表面には、伝導電子が特殊相対性理論に従う相対論的粒子の1つである「ディラック電子」が存在することが知られている。

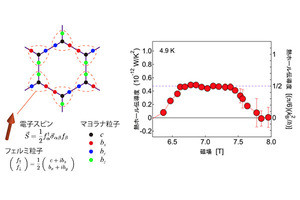

こうした相対論的粒子の量子理論では、さまざまな異常(量子異常)があることが確認済みで、例えば二次元のディラック電子では、ゲージ対称性の下でパリティ(空間反転)対称性および時間反転対称性が保存されない「パリティ異常」を生じることが知られている。

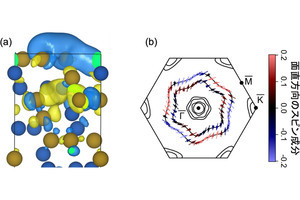

パリティ異常の重要な帰結の1つとして起こるのが、ホール伝導度が量子化ホール伝導度e2/h(e:電気素量、h:プランク定数)の半分の値を取る「半整数量子ホール効果」だが、これまでの研究では、上と下の両表面からの寄与による量子ホール効果および量子異常ホール効果は観測されていたものの、片側の表面からの寄与だけを測定することは困難であったため、半整数量子ホール効果は確認されていなかったという。

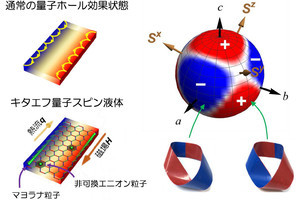

そこで研究チームは今回、薄膜結晶成長手法の1つである分子線エピタキシー法を用いて、非磁性のトポロジカル絶縁体である「(Bi1-xSbx)2Te3」と磁性不純物(Cr:クロム)を添加した磁性トポロジカル絶縁体「Cr0.24(Bi0.27Sb0.73)1.76Te3」を重ねたトポロジカル絶縁体積層構造薄膜を作製。この積層構造においては、Crが添加された磁性層側の表面では時間反転対称性が破れているため、上表面だけでパリティ異常(半整数量子ホール伝導度)の発現が期待できることから、そのパリティ異常に伴うホール伝導度の測定として、テラヘルツ(THz)光偏光測定と電気伝導測定を行ったという。

THz光偏光測定として、1K(約-272℃)まで冷却した試料の透過光の偏光を測定したところ、磁性層の表面におけるホール伝導度によって生じた偏光回転(ファラデー回転)の回転角を先行研究の整数量子化値と比べると、その半分の値を取ることが判明。ホール伝導度が半整数量子化されていることが確認されたとする。

-

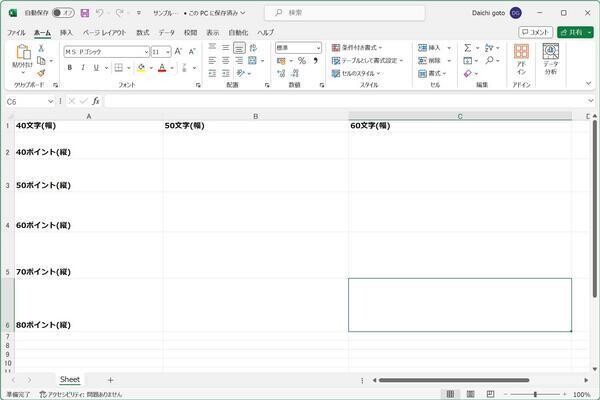

磁性トポロジカル絶縁体/非磁性トポロジカル絶縁体積層薄膜でのTHz磁気光学測定。(左)作製されたInP基板(黒)上のトポロジカル絶縁体(水色)と磁性トポロジカル絶縁体(緑)の積層構造。(右)透過THzパルスの透過光を測定することで、偏光回転角が測定される (出所:JSTプレスリリースPDF)

また、冷却した試料において得られた縦電圧とホール電圧の値からホール伝導度が計算されたところ、「e2/(2h)(約1.937×10-5Ω-1)」という半整数量子ホール伝導度になることが確認されたほか、この半整数量子ホール伝導度は、0.05K(-273.1℃)~2K(-271.15℃)の温度領域で生じることも判明。さらに、試料の組成を変えた多数の試料でも同様の結果が得られることが確認されたことから、今回の結果が物質の内因的な現象であることが示されたとする。

研究チームによると、今回のトポロジカル絶縁体表面におけるパリティ異常の実証は、単一ディラック電子系の最も基本的な原理を実験的に確かめたことに相当するとしており、今後、単一ディラック電子の物理のさらなる展開が期待できるとしている。