東北大学、北海道大学(北大)、電気通信大学(電通大)、そして東北大発ベンチャーAZUL Energyの4者は12月16日、安価なカーボンブラックと青色顔料であるアザフタロシアニン系金属錯体を組み合わせることで、燃料電池や金属空気電池の正極反応である酸素還元反応を白金と同等以上に触媒する電極触媒の開発と、その原理の解明に成功したと発表した。

同成果は、東北大 材料科学高等研究所の藪浩准教授(ジュニアPI/東北大学ディスティングイッシュトリサーチャー/東北大 多元物質科学研究所兼任)、北大 電子科学研究所の松尾保孝教授、電通大の中村淳教授とAZUL Energyの研究者らの共同研究チームによるもの。詳細は、エネルギー変換と貯蔵に関する学際的な分野を扱う学術誌「ACS Applied Energy Materials」に掲載された。

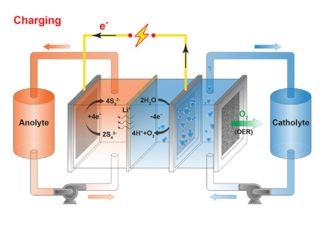

燃料電池や金属空気電池の正極において、空気中の酸素を還元する酸素還元反応(ORR)は効率を左右する重要な反応として知られているが、ORRは自然には進みづらいため、反応を促進するための電極触媒が一般的に用いられている。また、金属空気電池などでは安価なマンガン酸化物が電極触媒として用いられているが、燃料電池の場合、性能が求められるため白金を担持した炭素触媒が主に使用されているものの、白金は希少で効果という課題があり、代替となる安価勝高性能な電極触媒の開発が求められていた。

そうした背景から、これまで触媒活性点となる元素を含む原料を高温で焼成することで炭化したカーボンアロイやナノチューブ、グラフェンなどのナノ炭素を用いた電極触媒が提案されてきたが、これらは不活性ガス下での高温プロセスなどが必要であり、プロセスコストが高いという課題もあったほか、複雑な炭化過程により、その化学構造を制御することが難しいこと、ならびに得られた触媒の構造と活性の相関を理解するのに多大な労力が必要とするなどの課題もあったという。

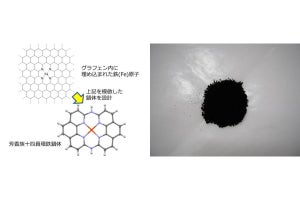

これまでの研究から研究チームは、青色顔料の一種である鉄アザフタロシアニンを多層カーボンナノチューブ(MWCNT)に担持することにより、アルカリ条件下で白金炭素触媒と同等以上の触媒性能が得られることを報告していた。同触媒は、自然界に存在する「ヘモグロビン」や「シトクロムc」などに含まれる「ヘム」に類似した構造を有しており、中心の鉄原子が触媒活性点として機能するのが特徴であり、将来の鉄を用いた高効率な電極触媒の開発にもつながることが期待されるというが、MWCNTが高価であることなどの課題が残されていたという。

そこで研究チームは今回、鉄だけでなくニッケルや銅を中心金属とするアザフタロシアニンや、同じ鉄を含むアザフタロシアニンでも窒素原子の導入位置を変えた異性体触媒分子を合成。これらを安価なカーボンブラックの一種である「ケッチェンブラック」(KB)に担持することで、そのORR触媒性能の系統的な評価を実施。その結果、異性体を含む鉄アザフタロシアニンをKBに担持させた電極触媒がもっとも高性能であり、ニッケルや銅では還元反応の中間体である過酸化水素が多く生じることを確認したという。

また、それらの触媒のエネルギー状態の指標であるイオン化ポテンシャルを測定したところ、触媒分子結晶と炭素に担持した状態では、鉄アザフタロシアニンのエネルギー状態が異なり、炭素担持状態でORRに好適な状態に調整されていることが判明したほか、理論計算による各電極触媒の性能に関する序列が、実験とよく一致することも確認されたという。

今回の研究により開発された高活性触媒は、安価な触媒分子とKBから高コストな焼成プロセスを必要とせず作製可能であることから、研究チームでは、白金やマンガン酸化物に代わる触媒として燃料電池や金属空気電池などの低コスト化と高性能化につながることが期待されるとしている。