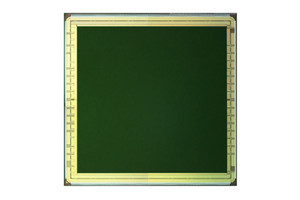

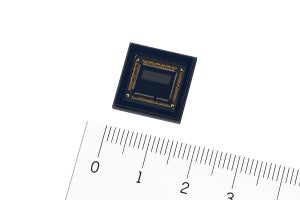

キヤノンは12月15日、320万画素のカラー撮影が可能な13.2mm×9.9mmのSPAD(Single Photon Avalanche Diode)センサを開発したこと、ならびに同センサがIEDM 2021のLate News Papersに採択されたことを発表した。

画素に入ってきた1光子単位で信号を検出する仕組みのSPADセンサは、その特性上、読み出す際にノイズが入らないため低ノイズであり、またピコ秒オーダーの高い時間分解能を有していることが知られている。

今回開発された320万画素SPADセンサは、2020年に開発した100万画素SPADセンサでは10μm画素ピッチであったところを6.39μm画素ピッチに小型化することで画素数を向上。また、その構造も、一般的な裏面照射型SPADセンサでは画素を小さくする場合、感度領域を深く掘り下げることで、受光のための体積を確保するが、その場合、光の取り込み窓口そのものも狭くなり、光が入りにくくなるほか、受光までの時間が遅くなり、タイミングジッタが発生しやすくなるため、測距精度が落ちるというデメリットが発生することから、同社では深さ方向に進むのではなく、集光部の中心にあるダイオードに光が集まりやすい構造と、光が逃げないように周囲すべてを覆い、入ってきた光を反射させ受光部に集まるようにするという2つの工夫を採用(後ろに抜ける光も反射させて集光できる構造を採用)。この独自の「電荷収集型」の構造により、感度領域を画素全体に広げ、近赤外線を含めた光子を良く集めることを可能とし、光子の利用効率ほぼ100%という高感度を達成したという。

同社では、SPADセンサの方向性として、暗所の撮影、dToFとしてのモバイル活用、100ピコ秒という時間分解能を活かした早い反応などの撮影、弱い光でも受光可能という高感度の活用といった4つの方向性を考えているとするが、今回開発されたデバイスのサイズは13.2mm×9.9mmと比較的大きいため、まずはそうした大きなサイズでも許容されるシステムでの活用を目指すとする。その第1弾として考えられているのが、キヤノン自身が提供している監視カメラへの搭載だという。

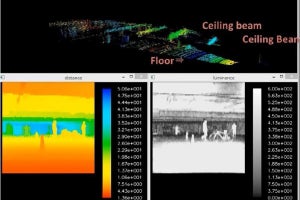

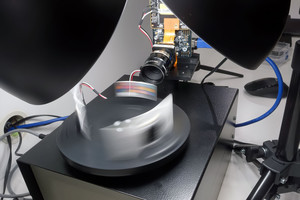

同社の実験では、室内でフルHDを超える320万画素の高解像度を生かしたカラー画像を撮影することができること、ならびに星の出ていない闇夜(0.007lux程度)よりも暗い0.002luxの条件下でも、背景にある解像パターンに加え、動きのある時計の針やメトロノームにつけた濃淡のあるチャートなども含めて鮮明な画像を得ることができること、人工的に作り出した暗室で肉眼では周囲が認識できないほど真っ暗な0.0003luxの環境下でも被写体を認識できるレベルの撮像が可能であることなどを確認したとしている。

-

左:室内を撮影した画像、中央:0.002luxの条件で撮影した画像、右:0.0003luxの条件で撮影した画像 (レンズはキヤノンのレンズ交換式カメラに用いられるEF50mm F1.2L USMを使用。室内撮影にはRGBカラーフィルターを使用。暗所撮影時にはカラーフィルターなし。いずれも画像処理などの後処理なし)

なお、現在の計画では、この320万画素SPADセンサは2022年後半に生産開始を予定しているため、実際に搭載された製品が市場に出てくるのはその後となると考えられるが、社内外からSPADセンサに対する問い合わせがすでにあるとのことで、そうした引き合いが強く、外部パートナーからも製品に組み込みたい、という声が高まれば前倒しの可能性も考えられる。

実際、同社としても感度とタイミングジッタの両立を考えたとき、今回の構造が有利に働くとの見方を示しており、そうした高感度かつ高速性が求められる市場の探索などを進めていきたいとしている。