東京大学と理化学研究所(理研)は11月19日、磁性材料「マルチフェロイック物質」において、「旋光性複屈折」という新しい光のねじれ現象が生じることを見出し、それを利用することで電圧と磁場によって偏光を自在に制御できることを実証したと発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科 物理工学専攻の井口照悟大学院生(研究当時)、東大大学院 工学系研究科 附属総合研究機構の関真一郎准教授(理研 創発物性科学研究センター(CEMS) 強相関物性研究チーム 客員研究員兼任)、理研 CEMSの十倉好紀センター長(東大 国際高等研究所 東京カレッジ 卓越教授兼任)、東大大学院 工学系研究科 附属量子相エレクトロニクス研究センターの高橋陽太郎准教授(理研 CEMS 創発分光学研究ユニット ユニットリーダー兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

「旋光性」とは、“物質中”を進む光の偏光がねじれる現象で、現在までに「磁気光学ファラデー効果」と「自然旋光性」の2種類が知られており、すでにこれらは光通信に用いるアイソレータなど、さまざまな機器の基礎原理として利用されている。

一方で、これら2つとは異なる性質として「旋光性複屈折」と命名される旋光性現象が存在することも期待されていた。しかし、この第3の旋光性現象はどのように偏光がねじれるのか、既知の旋光現象とどのように異なるのかという基本的な性質すら検証されていなかったという。

そこで研究チームは今回、強誘電性やカイラリティを持つ磁石として注目されるマルチフェロイック物質に着目。強誘電性とカイラリティの存在は、ともに反転対称性の破れを意味するが、光の応答という観点で見ると、それぞれが旋光性複屈折と自然旋光性という異なる旋光性の起源となるだめだという。

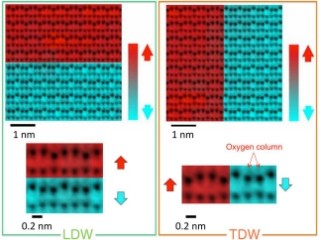

実際には、スピンが数nmという原子スケールで自発的に「らせん型」に配列することで、強誘電性とカイラリティが生じるという特性を持つ酸化物「CuFeO2」というマルチフェロイック物質を用いて、透過させたテラヘルツ帯の偏光を調査。その結果、共鳴的に増強された旋光を観測することに成功。精密な偏光状態の解析から、この旋光が旋光性複屈折と自然旋光性が共存することで生じていることが確認されたという。

また、一般的に異方性のある物質中を進む光の状態は、「線複屈折性」・「線2色性」と呼ばれる直線偏光の傾きに応じて、光の進む速さや光吸収が変わる現象で理解することができるとされるが、旋光性複屈折では、結晶の異方性はそのままであるのにも関わらず、あたかも結晶が回転していると見なすことができる奇妙な旋光性が生じていることが明らかになったという。

さらに、電圧によって強誘電分極とカイラリティの符号を制御し、さらに磁場を印加することで、旋光性複屈折と自然旋光性をそれぞれ独立に制御することにも成功。この結果は、これまでの旋光性を用いた場合よりも高い自由度で光の偏光を精密に制御できることを示すものだとしている。

-

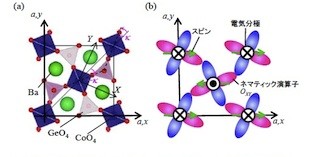

スピン(図中では磁石)が原子スケールでらせん型に配列する。今回の研究で用いられたCuFeO2では、らせん型のスピン配列がカイラリティと電気分極を生み出す仕組みだ。カイラリティは自然旋光性の、電気分極は旋光性複屈折の起源となる (出所:東大プレスリリースPDF)

なお、研究チームでは、ファラデー効果や自然旋光性とは本質的に異なる旋光現象である旋光性複屈折について、新たな光の制御原理となることが期待できるとしているほか、旋光性複屈折による旋光角は電圧と磁場の両者、または磁場の大きさで連続的に旋光角を制御することが可能であることから、そうした光機能性は、新しい偏光制御素子の基本原理として役立つことが期待されるともしている。