大阪府立大学は11月17日、原子スケールの分解能を有する先端的走査透過型電子顕微鏡を用いて、層状ペロブスカイト強誘電体「Ca3-xSrxTi2O7」の「帯電ドメイン構造」を直接観察することに成功したと発表した。

同成果は、大阪府立大 大学院工学研究科の森茂生教授、同・塚崎裕文特任准教授、同・中島宏特任助教、同・松岡雅也教授、北海道大学の峯真也博士、東レリサーチセンターの久留島康輔博士、米・ラトガーズ大学のSang-Wook Cheong教授、米・テキサス大学のBin Gao博士らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、「Communications Materials」に掲載された。

強誘電体は、自発的な電気分極を持つために記録媒体や圧電素子などに広く用いられているほか、近年では、高密度化や電場による制御が可能であることから、強誘電ドメイン壁自体をメモリに使用する記録媒体の研究が行われている。

中でも、電気分極の方向が向かい合ったドメインである「帯電ドメイン」構造では、ドメイン壁に電荷が蓄積されるため、数ナノメートルの範囲で電気抵抗が変化する特徴があり、その性質を利用したデバイスの開発が実証されている段階にあるという。

しかし電磁気学によると、このような帯電ドメイン壁は、電気分極が向かい合っているため、安定的に存在することができないと考えられており、一部の強誘電体で発見されているものの、その安定化のメカニズムは解明されていなかったという。

そこで研究チームは今回、原子スケールでの走査透過型電子顕微鏡による帯電ドメイン構造の直接観察と、第一原理計算を用いたエネルギー計算により、層状ペロブスカイト強誘電体であるCa3-xSrxTi2O7の帯電ドメイン壁の構造と安定化のメカニズムの解明を試みることにしたという。

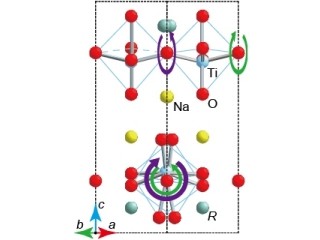

その結果、帯電ドメイン境界を形成している領域においては、左右のドメインそれぞれ反対向きの電気分極を持っていることが判明したほか、左右のドメインの結晶構造がドメイン壁でずれており、実験では原子列が1~2列分ずれたものが観察されたという。

-

帯電ドメイン境界終端での電子顕微鏡像と元素分析マッピング。帯電ドメイン壁では、SrとCaの列同士が向かい合っている。丸で囲まれた箇所は、Srが偏屈している部分 (出所:大阪府立大プレスリリースPDF)

さらに、詳細な構造調査を実施したところ、母相の領域は、ストロンチウム(Sr)、カルシウム(Ca)、チタン(Ti)原子が規則正しく配列しているが、帯電ドメイン壁では、Srの列とCaの列が向かい合っていること、ならびにそのドメイン壁では、Srが偏析していることも確認された。このようなSr原子の偏析が、帯電ドメイン壁に多く見られることから、Sr原子が帯電ドメイン壁の安定化に寄与していると考えられるとする。

実験で観察されたような原子配列のずれを持つような構造では、ドメイン壁を挟んだ原子の変位が一部の列で同じ方向を向くため、電場の発散を抑えることが可能であることから、帯電ドメイン壁でのエネルギーが低下し、帯電ドメイン構造が安定に存在できると考えられるとする。

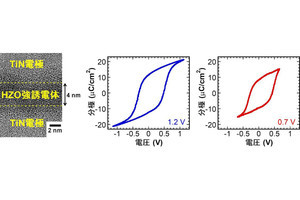

加えて、同じ結晶内で観察された帯電ドメイン壁では、SrとTiで形成されたペロブスカイト構造が挟まっていることも判明。元素別の置換サイトの安定化エネルギーについて計算が行われたところ、このような領域は、Ca元素では不安定で、Sr元素では安定であると予測され、実験結果と一致したという。

-

帯電ドメイン境界におけるSrの偏析の観察。この観察から、SrとTiで形成されたペロブスカイト構造が挟まっていることが明らかになった。(左)HAADF-STEM像。(右)元素分析マッピング (出所:大阪府立大プレスリリースPDF)

今回の結果について研究チームでは、デバイス応用に必要な強誘電体材料中に、意図的に帯電ドメイン壁を生成させた材料の開発につながるとしており、帯電ドメイン壁の制御が置換元素によって可能になれば、メモリ素子への応用も期待されるとしている。

なお今後については、さまざまなアルカリ希土類元素および遷移金属元素を置換元素として用いた試料を作製し、その解析を行うことで帯電ドメイン壁の安定化機構の解明を発展させる予定だとしているほか、マクロな強誘電物性とその要因について多角的に解析し、強誘電デバイスの実用化に貢献することを目指していくとしている。