京都大学(京大)、国立天文台(NAOJ)、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)などで構成される国際研究チームは6月29日、日本のアマチュア天文家によって発見された超新星「2018zd」の詳細な観測により、この超新星が白色矮星と超新星爆発を起こすのと境目の質量を持った「電子捕獲型超新星」であると結論付けたと発表した。

-

ラスクンブレス天文台(LCO)により取得された電子捕獲型超新星2018zd(右の明るい点)と、同超新星の発生した銀河NGC2146(左)。画像は、LCOの撮影した2018zdの画像と、ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した画像が合成されたもの (c) LCO/NASA/STScI/J.DePasquale(出所:共同プレスリリースPDF)

同成果は、米・カリフォルニア大学サンタバーバラ校の平松大地大学院生、京大大学院 理学研究科の前田啓一准教授、NAOJ 科学研究部の守屋尭助教、同・冨永望教授、Kavli IPMUの野本憲一上級科学研究員らによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学を扱った科学誌「Nature Astronomy」に掲載された。

恒星はその質量によって、迎える最期の様相が変わってくることが分かっており、太陽質量の8倍よりも重たい星は、超新星爆発を起こして壮絶な最期を迎えるとされる。この太陽質量の8~10倍程度の質量を持つ恒星は「電子捕獲型超新星」と呼ばれる特殊な超新星爆発を起こすと考えられてきた(その理論を約40年前に提唱したのが、共同研究チームの一員であるKavli IPMUの野本上級科学研究員)。

境界付近の質量の恒星が特殊なのは、その核融合反応の進行度合いだという。太陽質量8倍以下の恒星の場合、水素の核融合によりヘリウムが生成され、水素が少なくなる末期になってくるとヘリウムが核融合を起こし、炭素と酸素からなる核ができ、そこで核融合は終わるが、太陽質量8~10倍の恒星の場合は、重量級の恒星のように鉄のコアが形成されるまで核融合反応は進まないが、太陽質量8倍以下の軽い恒星のように炭素と酸素の核では終わらず、さらにマグネシウムやネオンが核融合で合成され、それらのコアが形成されるとされる。そして電子の力により恒星のつぶれようとする自重を支えるようになるとされてきた。

しかし、やがて電子がマグネシウムやネオンに捕獲される電子捕獲反応が起こるため、恒星の自重を支えていた電子が失われることでつぶれてしまい、その結果として超新星爆発を起こすと考えられている。この仕組みが、マグネシウムやネオンに電子が捕獲されてしまうことに端を発することから、電子捕獲型超新星と呼ばれている。

有史以降、地球から観測ができた天の川銀河内の超新星の1つに、藤原定家が「明月記」に記録を残した1054年の超新星がある。その観測結果を分析すると、電子捕獲型超新星の理論から予測される特徴とよく合うことから、この1054年の超新星は電子捕獲型超新星であったのではないかとこれまで指摘されてきた。しかし、その1054年の超新星以外、現在までに電子捕獲型超新星の特徴を持つ超新星は観測されておらず、本当に電子捕獲型超新星が存在するのか、確定できない状況だったという。

そうした中、2018年3月2日、山形県のアマチュア超新星ハンターである板垣公一氏がきりん座の方向で発見したのが、爆発直後の超新星2018zdで、この超新星は千葉県のアマチュア超新星ハンターの野口敏秀氏の観測により、爆発直後の詳細な明るさの変化も記録されることとなった。

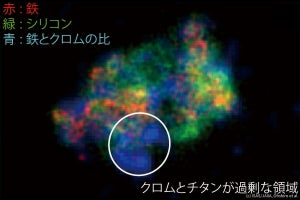

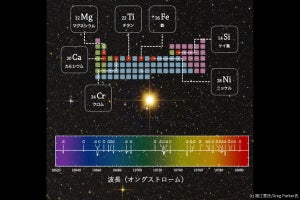

これを受け、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の平松大学院生を中心とする観測チームが結成され、世界中の地上望遠鏡と宇宙望遠でこの超新星の詳細な観測が実施された。そして観測の結果、この超新星は通常とは異なる特徴を多く持っていることが明らかとなり、観測から推定された超新星に含まれる元素の量や爆発エネルギー、星周環境は、電子捕獲型超新星の理論予測と一致することが確認されたという。

さらに、偶然にもハッブル宇宙望遠鏡が、超新星の現れる前に同じ領域を観測しており、超新星となった恒星の爆発前の姿が残っていることが判明。その爆発前のデータから、超新星2018zdは太陽の約8倍の質量を持っていたことが確認され、電子捕獲型超新星が持つと予測されたすべての特徴を持った初めての超新星であることが判明したとする。

今回行われた研究から、電子捕獲型超新星が存在することが観測的に示されたことで、恒星進化の全体像を理解する上での重要なピースが1つ埋まることとなるという。電子捕獲型超新星がどのくらいの頻度で発生しているのかは明白になってはいないが、その観測的特徴がはっきりしたことにより、類似の超新星の発見が容易となり、今後多くの電子捕獲型超新星が同定され、その頻度といった詳細な情報が得られるようになると考えられると研究チームでは説明している。

また、今回の研究では、アマチュア天超新星ハンターの板垣氏と野口氏の果たした功績も大きかったという。爆発直後に超新星2018zdが発見されたことがその正体を明らかにする上で重要な役割を果たしたからだ。世界中の大望遠鏡や宇宙望遠鏡が超新星探しを行っている現代においても、アマチュア天文家による発見が天文学に大きなインパクトを与えることが示された重要な結果ともなったといえる。