京都産業大学(京産大)は5月26日、うしかい座のα星であるアークトゥルスと、しし座μ星という2つの赤色巨星の近赤外線波長域の高分散スペクトルから、マグネシウムやカルシウムなど6種類の元素による計191本の吸収線を新たに同定し、元素組成解析を実施したことを発表した。またこれらの恒星は、可視光観測による従来の手法から元素組成が得られており、今回近赤外線波長域で得られた値はそれと矛盾しない結果だったことも合わせて発表された。

同成果は、論文筆頭著者を務めた京産大の福江慧非常勤講師(研究当時)を中心に、東京大学、フォトコーディング、国立天文台、京都大学、エデックスの計16名の研究者・技術者が参加した共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

約138億年前に我々の宇宙が誕生し、約38万年後に宇宙が十分に冷えて原子核が電子を捕まえられるようになったとき、最初に誕生した元素の大半は陽子1個が電子1個を捕捉した水素だった。次いでヘリウムもあり、ほんのわずかだがリチウムもあったとされる。その恒星が誕生し、特に大質量星においては何段階もの核融合によって鉄までの元素が作り出された。そして、超新星爆発や中性子の合体などで、鉄よりも重いウランなどが作られ、同時に元素が宇宙にばらまかれていったと考えられている。

天然で安定して存在できる元素は約90種類だ。地球でこれらが採取できるということは、太陽が全宇宙で第1世代の恒星である“ファーストスター”から見て、何世代もあとに誕生した恒星であるという証だ。幾世代にもわたる恒星の核融合反応と超新星爆発などを経て宇宙にそれらの元素がばらまかれて満ちていったあとに、それらが混ざった塵と星間ガスから誕生したことがわかるのである。

また近年になって、恒星ごとの元素組成の違いは、恒星の年齢と関連があることがわかってきた。我々の天の川銀河には、1000億とも2000億ともいわれる恒星が存在するが(バルジの向こう側など見通せない領域もあるため、地球周辺からだけではすべての恒星をカウントすることはできない)、それぞれの恒星の元素組成を調べることで、天の川銀河において元素の組成がどのように変化してきたのかを調べることも可能である。

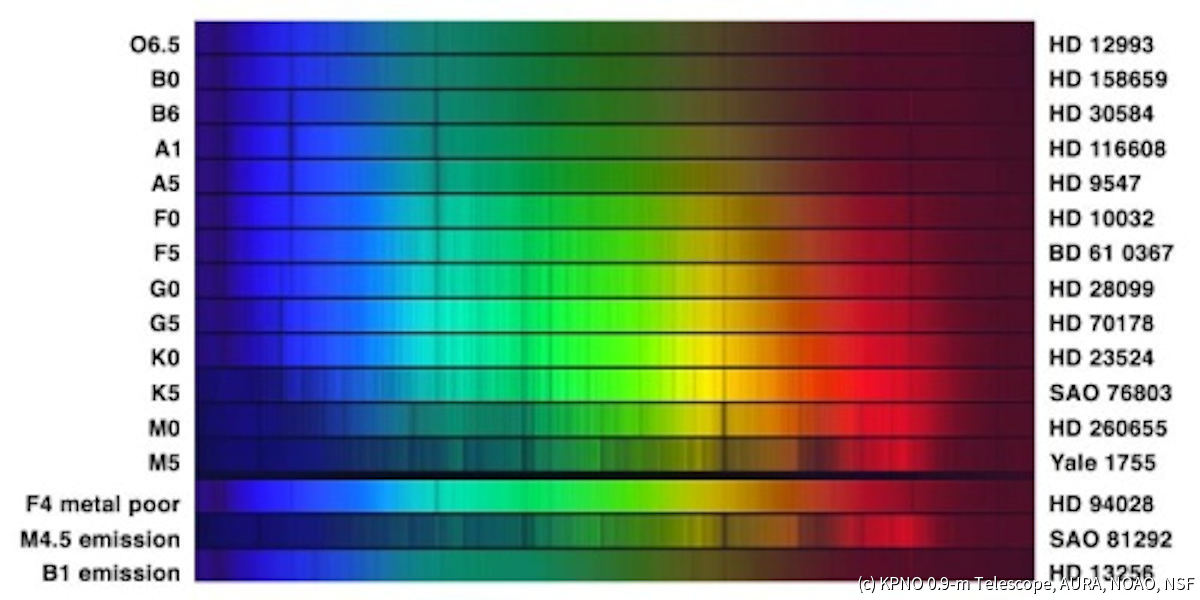

その恒星の大気にどんな元素が含まれているのかは、恒星からの光をプリズムなどに通して得られるスペクトルで調べることが可能だ。どの恒星のスペクトルを見ても、何本もの暗いスジが縦に走っていることがわかる。それらが恒星の大気に存在する元素の吸収線であり、その恒星の大気にその元素が存在しているという証である。本来、恒星からは満遍なく光が放射されているが、恒星大気中に存在する元素が最も“好物の”波長の光を吸収してしまうため、大気を通り抜けた光は、その大気中に存在するすべての元素が吸い取った光の残りとなり、そこら中が欠けてしまい、暗い縦スジとなってしまうのだ。

-

さまざまな恒星のカラースペクトル(上から10番目のK0がアークトゥルス、K5がしし座μ星)。スペクトル中の黒い縦スジが吸収線で、それぞれさまざまな原子あるいは分子による光の吸収を示している。スペクトルは温度系列の順番に並んでおり(上ほど高温、下ほど低温の恒星)、恒星により最も明るい色や吸収線の位置や強度が異なることも見て取れる。(c) KPNO 0.9-m Telescope, AURA, NOAO, NSF (出所:京産大Webサイト)

一見すると迷惑な話に見えるかもしれないが、それは真逆だ。吸収線の位置と本数、そして1本ごとの強さは恒星ごとに異なり、その恒星大気の履歴書みたいなものである。吸収線のあるスペクトルは、恒星1つ1つに設定されたまさに天然のバーコードというわけだ。

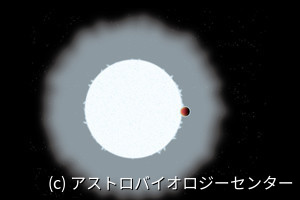

共同研究チームは2013年2月に、うしかい座のα星である1等星のアークトゥルスと、しし座の4等星のμ星という2つの赤色巨星の観測を実施。どちらの星もK型巨星に分類されており、表面温度が4300~4500度ほどと、およそ6000度の太陽よりも低い(赤色巨星は末期の恒星で、大きく膨張したことなどから表面温度も下がる)。この観測により、高精度なスペクトルが獲得され、近赤外線波長域における元素組成解析に適用できるさまざまな原子の吸収線のリストがまとめられた。

-

アークトゥルスのスペクトルから同定された7種の元素のイメージ図。これらの元素の吸収線強度から、恒星の元素組成を測定することが可能だ。図上部の元素周期表の赤色のマスが今回同定された元素を示し、そのほかのピンク色は非金属、緑色は軽金属、青色は重金属元素を示している (c) 福江慧氏/Greg Parker氏(出所: 京産大Webサイト)

観測には、京産大の「赤外線高分散ラボ」プロジェクトで開発された近赤外線高分散分光器「WINERED(ワインレッド)」を京産大 神山天文台の荒木望遠鏡(口径1.3m)に搭載して実施された。

この2つの恒星が観測対象として選ばれた理由は、多種類の吸収線が見られ、原子吸収線のリスト作成に適しているからだ。しかもこれらの恒星は、過去の可視光域での観測から元素組成がすでに得られており、照らし合わせることができるため、赤外線波長による観測で元素組成の測定手法を確立するのに適しているのである。

-

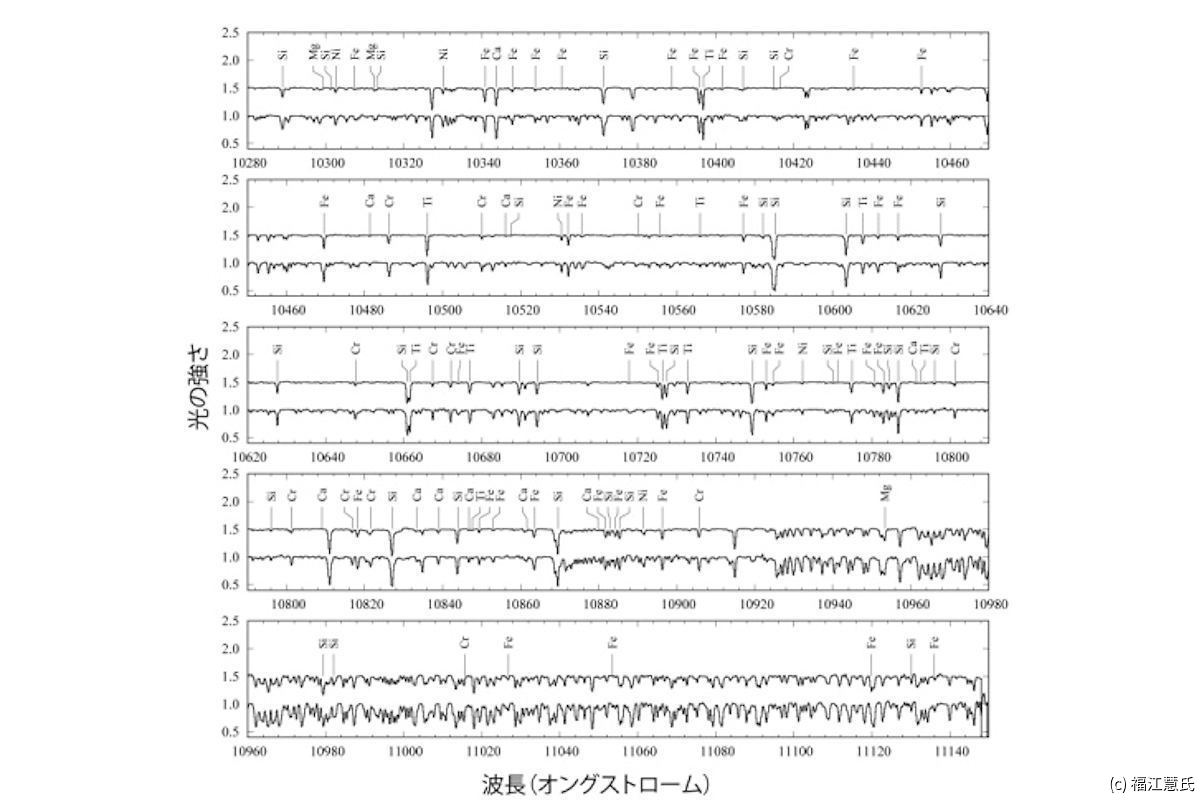

WINEREDで観測された近赤外線高分散スペクトルの一部。各枠の上がアークトゥルスで、下がしし座μ星のスペクトルだ。スペクトルは一見すると似ているが、よく見ると下向きのスパイクの大きさや数などが異なる。非常に微弱な吸収線も検出できていることが見て取れる (c) 福江慧氏 (出所:京産大Webサイト)

また、今回観測された2つの星は、同じK型の赤色巨星でも含まれる金属量が大きく異なることが知られており、スペクトルを比較することで、吸収線の同定精度を高めることに成功したとした。

スペクトルデータの詳細な解析が行われた結果、Mg、Si、Ca、Ti、Cr、Niの6元素の吸収線を新たに191本同定することに成功したとした(1つの元素に1本の吸収線とは限らず、おおよそ複数の吸収線が存在する)。

さらに、先行研究(Kondo et al. 2019)で同定されていた107本のFe(鉄)の吸収線と合わせて、298本の原子吸収線をリストにまとめまることができたという。これらのリストを用いて、それぞれの恒星について元素組成を求めたところ、過去の可視光観測による文献値と誤差範囲内で合致することが確認できたとした。

従来のように可視光ではなく、赤外線波長を使う理由は、可視光と比べて透過率が高いというメリットがあるからだ。特に、可視光では観測が難しい銀河系中心方向のような、ダストによる減光が大きい領域に存在する恒星であっても、赤外線ならその元素組成の解析ができるようになる。より多くの恒星の元素組成がわかるようになれば、銀河系の化学進化に関する新たな知見がもたらされることも期待できるというわけだ。

今回の研究の論文主著者である福江非常勤講師は、「今回同定した原子吸収線をセファイド型変光星など、距離の指標となる恒星に適応させ、天の川銀河における各種元素種における進化のプロセスについて研究を発展させていきたいと考えています」と、今回の研究の意義と今後の研究への展望をコメントしている。