東京工業大学(東工大)は5月7日、「スズアニオン」の光励起によって高エネルギー体「スズジラジカル」を発生させることに成功し、これを利用した有機スズ化合物の簡便な合成法を開発したと発表した。

同成果は、東工大 物質理工学院 応用化学系の永島佑貴助教、同・田中健教授、東京大学 大学院薬学系研究科の内山真伸教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米化学会誌「Journal of American Chemical Society」の掲載に先立ち、オンライン版に掲載された。

炭素-スズ(C-Sn)結合を有する有機スズ化合物は、「クロスカップリング反応」によって別の有機化合物と容易に結合させることが可能なため、機能性分子や生理活性物質、医薬品の合成など、さまざまな分野で利用されてきた。また、その合成法としては、50年以上も昔に開発されたスズ化学種を用いるものが現在でも多用されているという。

しかし、材料化学や医薬化学などの分野においては、さらに幅広い有機スズ化合物を利用できるようにするために、新しい概念に基づくこれまでにないスズ化学種を作り出すことが求められるようになってきており、研究チームも、そうした新たなスズ化学種を作り出すことを目的として研究をスタートさせたという。

研究チームが今回着目したのは、スズ化学種の光励起状態で、70年近くにわたって有機スズ化合物の合成に利用されてきたスズアニオンを、光照射によって電子励起状態へ変換すれば、新しい高いエネルギー化学種「ジラジカル」として合成に利用できるのではないかとの考察が行われた。

理論計算の結果、400nm付近の電磁波(青色の可視光線)を用いることで、スズアニオンを効率よく光励起させることができると示唆されたほか、スズ元素の重原子効果により、励起一重項から励起三重項に効率よく変換されることも理想的に予想されたという。

また、スズジラジカルの性質を実験化学的に検証する方法も検討。スズアニオン前駆体とフッ化物イオンの組み合わせに青色光を照射して光励起させ、スズジラジカルを発生させる反応が検討されたとする。

-

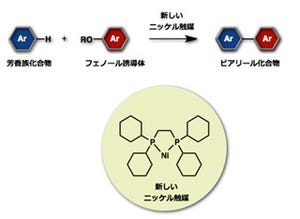

(上)アルキンとの反応による有機スズ化合物合成と医薬品への応用。(中)フッ化アリールとの反応による有機スズ化合物合成と医薬品への応用。(下)機能性分子の多様な類縁体化合物合成 (出所:東工大Webサイト)

実際に発生させた結果、スズジラジカルが従来のアニオンやラジカルとは異なる反応性を有し、望みの反応点のみを変換できる高い選択性を有することが確認されたとする。今回の反応では、化合物を混ぜて光を当てるだけで目的の有機スズ化合物が得られたとするほか、医薬品である「メストラノール」を変換可能であるなど、従来法よりも幅広い化合物の合成に適用できるとしている。

さらに共同研究チームは、最も安定な結合の1つである炭素-フッ素結合を有し、機能性分子や医薬品などに数多く含まれる「フッ化アリール」に着目。スズジラジカルのジラジカルとしての高い還元力を利用することで、炭素-フッ素結合を切断し、スズ元素を導入することに成功したともしている。この反応も機能性分子へ応用可能であり、たとえば医薬品(統合失調症治療薬)である「ブロナンセリン」を直接的に変換できることが実証されたとしている。

また、フッ素を足がかりとした連続変換プロセスの構築によって、機能性分子の多様な類縁化合物を一挙に合成できることも実証され、医薬品や材料分子の探索研究を大きく促進できることが示されたともしている。

なお、研究チームによると、今回開発された手法は、約50年ぶりの新たなスズ化学種を発生させるものであり、高い反応性と選択性によって、これまで合成できなかった有機スズ化合物へ容易にアクセスすることができることが大きな特徴だとしている。そのため、今後は、今回の手法を用いることで、幅広い機能性分子や医薬品の多様な類縁化合物を迅速に合成することが可能になり、材料化学・医薬化学の発展に寄与することが期待されるとしている。