東京工業大学(東工大)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、山形大学、理化学研究所(理研)の4者は2月25日、陽子の内部において、「反クォーク」の運動量が大きい領域で、「フレーバー対称性」が大きく破れていることを、陽子ビームを用いた国際共同実験「SeaQuest実験」によって明らかにしたと発表した。

同成果は、東工大 理学院 物理学系の中野健一助教、同・柴田利明名誉教授(現・日本大学特任教授)、山形大 学術研究院の宮地義之教授、理研 仁科加速器科学研究センターの後藤雄二先任研究員、KEK 素粒子原子核研究所の澤田真也教授らに、米国および台湾の研究者も加えた国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

陽子はその個数によって原子の種類を定めており、中性子や電子とともに、物質を形作る最も基本的な粒子だ。しかし陽子は今では最小単位の素粒子ではなく、クォークで構成されていることがわかっている。クォークにはアップ、ダウン、チャーム、ストレンジ、トップ、ボトムの計6個のフレーバー(種類)が存在しており、陽子はアップ2個とダウン1個で構成されている。

しかし瞬間的に見た場合、陽子の中では常にクォークの総数が変動し続けていると考えられている。どういうことかというと、3個のクォークとはまた別に、陽子内部ではクォークと反クォークが、強い相互作用を媒介する素粒子のグルーオンから間断なく対生成されては対消滅していると考えられているからだ。その状況を利用し、反クォークの存在量を測定することができれば、陽子の中が短い時間で変化していく様子をとらえることができると考えられている。

そしてクォークと重要な関係にあるのが、陽子の中で3個のクォークを結合させている、宇宙の4つの基本的な力のひとつである「強い相互作用(強い力)」だ。強い相互作用は、クォークのフレーバーによらず等しく働くと考えられており、そのことは「フレーバー対称性」と呼ばれている。たとえば陽子の中でクォーク・反クォークが対生成する過程においては、アップの対とダウンの対が生成する確率は等しくなるという(ダウンの方がアップのほぼ倍の質量があるため、厳密にはほんの極わずかだが生成確率は異なるものの、その差は微小なため(ほぼ)等しいとされている)。

陽子内の反クォークに対してもフレーバー対称性は働くことから、反アップと反ダウンの存在量が等しいはずと、かつて研究者たちは予想していた。しかしそれを大きく裏切って驚かせたのが、1991年に国際共同でCERN(欧州合同原子核研究所)の高エネルギーミューオンビームを用いて実施された「NMC実験」による結果だった。「フレーバー対称性の破れ」が確認されたのだ。

フレーバー対称性の破れは、その後も実験が繰り返され、より精密に測定されるとともに、理論モデルによって幾度となく検証されてきた。ただし、反クォークのすべての速度域で実験が行われたり、理論が構築されてきたりしたわけではないという。反クォークは陽子内で総じて高速で運動しているが、その運動量はさまざまだ。反クォークの運動量が大きい領域においてもフレーバー対称性が保たれるかどうかについては、これまでわかっていなかったのである。

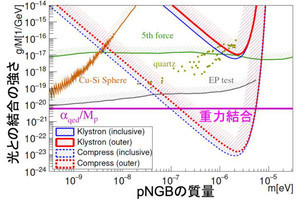

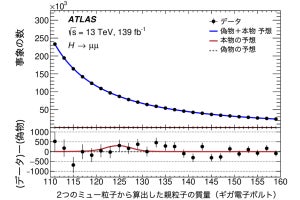

そこで国際共同研究チームは今回、米・フェルミ国立加速器研究所(FNAL)において、国際共同実験「SeaQuest」を実施した。同実験では、FNALの高エネルギー・大強度の陽子ビームを液体水素と液体重水素の標的に照射し、標的中の陽子と中性子で起こる「ドレル・ヤン反応」の測定を実施し、その不明だった部分に迫った。

ドレル・ヤン反応とは、陽子と陽子を衝突させることで、一方の陽子のクォークと他方の陽子の反クォークが対消滅し、電磁相互作用を介してミューオンと反ミューオンの対が生成される反応のことだ(電子と陽電子の対ができる場合もある)。反クォークが必ず反応に関与することから、陽子中の反クォークを測定するのに適していると考えられている。

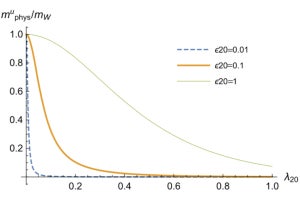

ドレル・ヤン反応の計数の比から、反アップと反ダウンの存在量の比を抽出することが可能だ。この存在量の比が1ならば、反アップと反ダウンの存在量がフレーバー対称であることを意味するという。実験では、反クォークの運動量が大きい領域まで、反アップと反ダウンの存在量の比の測定が行われた。

その結果、運動量が大きい領域では、反ダウンが反アップよりも50%も多く存在しており、全測定領域において反クォークのフレーバー対称性が大きく破れていることが確認されることとなった。これが何を意味するのかというと、陽子の中にフレーバー対称性を大きく破る、これまで明らかになっていない何らかの仕組みがあることの証拠だという。まだその仕組みについてはわかっていないが、大きな発見といえるだろう。

今回のSeaQuest実験により、幅広い運動量の領域おけるフレーバー対称性の破れが明らかとなった。理論的なモデルとしては、「中間子雲モデル」などが提唱されており、今回の成果により、今後、これらの理論モデルの定量的な検証が進むと期待されるとする。

なお中間子雲モデルとは、原子核の中において、核子(陽子と中性子)が中間子を交換することによって結合力(核力)が生じており、核子が単体で存在している場合でも(中性子は単体だと約15分で崩壊するため、単体で安定して存在できるのは陽子だけ)、核子が中間子を放出して自己吸収するという過程が起こりえるという仮説だ。この過程では、中間子が核子を取り巻く雲のように分布すると考えられることから、中間子雲モデルと呼ばれている。そして中間子はクォークと反クォークから構成されることから、中間子の発生量に伴って、核子における反クォークの存在量が変わると考えられている。

また今回、全測定領域において反クォークのフレーバー対称性が大きく破れていることが確認されたことで、いくつかの理論モデルは修正が迫られることになるという。それらの理論は、今回の結果と相反し、運動量の大きい領域でフレーバー対称性の破れが小さいと予測していたからだ。

国内外で活発に関連実験が行われ、また理論の構築も進められていることから、国際共同研究チームでは今後、それらの研究を総合することで、陽子の質量・半径・スピンなどの基本的性質が創発する仕組みを解明していく予定とした。