光データ中継を実現するためのメカニズム

とはいえ、その開発は簡単なものではなかったという。光データ中継衛星と、通信の相手方となる衛星は、およそ4万kmも離れており、さらに両方がそれぞれ高速で軌道を動いているなかで、通信をやり取りするのは至難の業である。

なにより、電波を使った通信はビームの直径が広がりやすいものの、光通信は広がりにくいという特性があることが大きな課題となった。

たとえば電波を使う「こだま」では、ビームの直径は60kmと範囲が広いため、その中に通信相手の衛星が入るように通信ビームを飛ばすのはそれほど難しくはない。

しかし、光データ中継衛星では、ビームの直径が560mと桁違いに小さくなるため、格段に難しくなる。4万km離れたところを高速で移動する衛星に向けて、正確にビームを出し、そして追尾し続けなければならないのである。それを実現するため、高精度で相手方の衛星を捕捉し、追尾し、そして指向し続ける技術が開発された。

JAXAでこの計画のプロジェクト・マネージャーを務める高畑博樹氏は、この難しさを「高速道路を走る自動車の速度で、東京から富士山山頂にある直径1.3mのターゲットを照らし続けるようなもの」とたとえる。また、ミッション・マネージャーを務める山川史郎氏は「サッカーでチームメイトにパスを出そうとしたとき、相手が今いる位置に向けて蹴るのではなく、相手の未来位置を予想して蹴らないといけないのと同じ」と表現する。

また、地上の光ファイバー通信の距離は、最長でも1万kmほどで、しかも途中には中継器を起き、光を増幅・補償させているが、光データ中継衛星では4万kmという4倍の距離を、途中で中継、増幅させることなく伝送させなければならない。そのため、送信側は高出力でレーザー光を出す技術が、一方受信側は減衰して弱くなった光をしっかり受け止めるために高感度化させる技術が必要となった。

光データ中継衛星の運用予定

光データ中継衛星は現在、機能確認などを行いつつ徐々に軌道を変えており、打ち上げから十数日後に運用を行うための静止軌道に到達するとしている。運用開始は数か月後の予定だという。LUCAS機器の設計寿命は10年とされている。

ただ、現時点ではLUCASを使って光通信を行える相手の衛星がまだ存在せず、2021年度以降に予定されている「だいち3号」(ALOS-3)、「だいち4号」(ALOS-4)の打ち上げを待たなければならない。

そのため、まず打ち上げから5か月の間には、総務省/情報通信研究機構(NICT)と連携し、NICTがもつ光通信に対応した地上局を用いて衛星との間で光通信を行い、光データ中継衛星に搭載されているLUCAS機器の健全性確認を実施するとしている。

また光データ中継衛星の運用開始後も、定期的にNICTの地上局と光通信を行い、通信品質のトレンド評価や、光学部のアライメント校正を実施するという。

なお、光データ中継衛星は基本的に、光通信は衛星間のみで使い、光データ中継衛星と地上局との通信には従来どおり電波を使うことになっている。これは、光通信は天候や大気のゆらぎなどによって大きく影響を受けることから、地上との間で定常的な通信に使うのが難しいためである。

ただ、光通信の高速・大容量などのメリットは魅力的であること、また天候に関しては複数の地上局で受けるという対処法があり、大気のゆらぎへの対処も天文学における補償光学の技術が応用できることから、いくらかは改善できる可能性があるという。

そこで、将来的に衛星と地上局との光通信を実用化するための実験も行い、実際に大気などが光通信にどれくらいの影響を与えるのかなどについて評価するとしている。

なお高畑氏によると、光通信にはこうした課題があること、また電波を使った通信の技術もさらなる発展が見込まれることなどから、今後光通信の技術が発展しても、電波通信がなくなることはないだろうとしている。

光データ中継衛星の今後

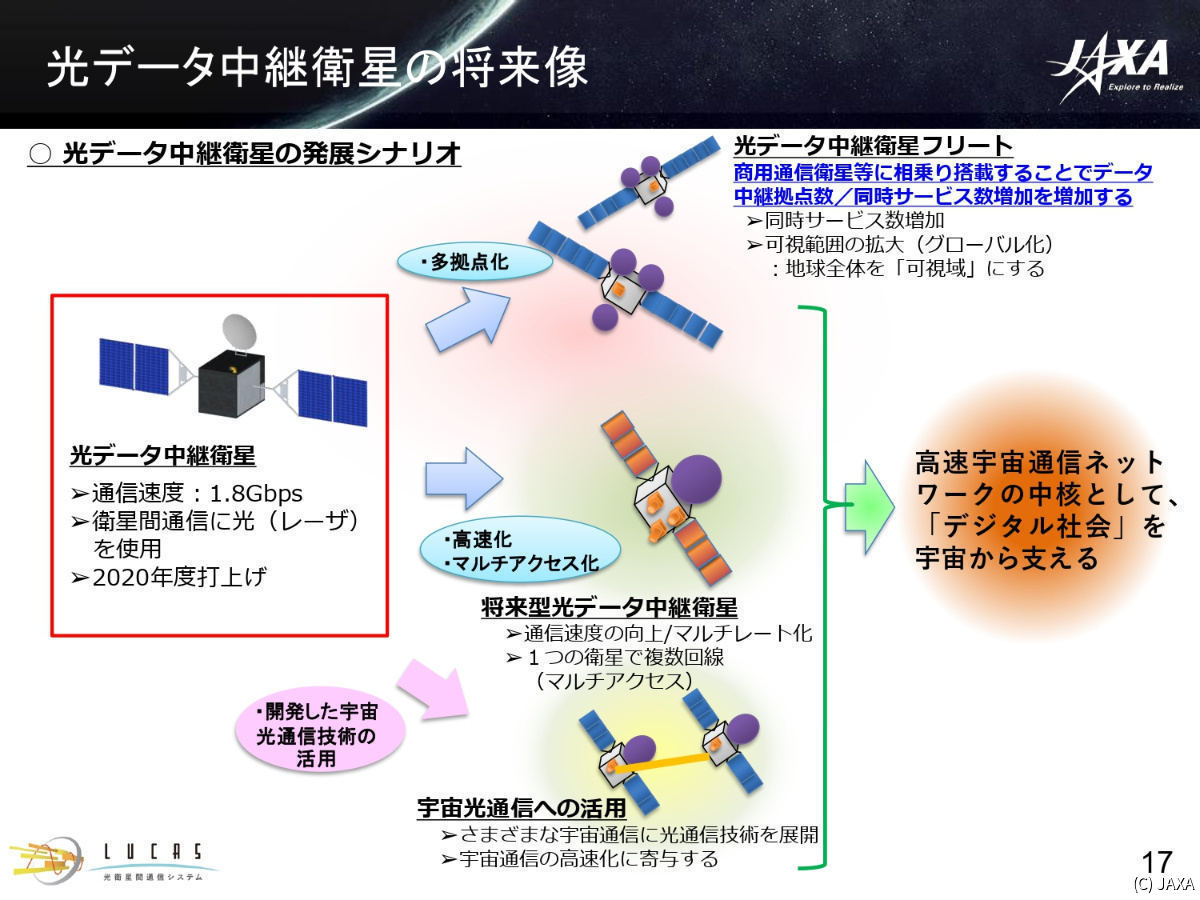

JAXAではまた、光データ中継衛星の発展シナリオとして、民間の通信衛星などにLUCAS機器を相乗り搭載することで、光データ中継システムを“艦隊化”し、中継拠点数を増やすことを考えているという。実現すれば、同時サービス数を増加させたり、通信可能範囲をさらに拡大させ、地球全体を「通信可能域」にすることもできるとしている。

さらに、通信速度の向上やマルチレート化、1機の衛星で複数回線の通信の実現、さらにまだ電波が主流なさまざまな宇宙通信を光通信で代替し、通信の高速化の実現などが計画されている。

ちなみに山川氏によると、宇宙における光通信の技術は欧州宇宙機関(ESA)が先行しており、すでにESAの地球観測衛星とのデータ中継に使われているという。また、NASAも来年には「LCRD」という光通信を使うデータ中継システムの打ち上げを計画している。

ただ、ESAの光通信は波長1μmの光を使っており、その点日本のLUCASは地上の光ファイバーと同じ波長1550nmの光を使うため、汎用性、将来性の高さが強みとなるという。またNASAのLCRDは通信速度が1.24Gbpsであり、LUCASのほうが速いという強みがある。

こうした技術的な違いがあることから、現時点で日欧米それぞれのシステムは共通化されていない。ただ山川氏によると、「現在、標準化、共通化について議論が行われており、将来的には統合に向かうことになるだろう」とのこと。インターネットの規格が統一され、世界のどこでも使えるのと同じように、将来的には、さまざまな光データ中継衛星を自由に使えるような世界になるかもしれない。

高畑氏はこうした展望について、「高速宇宙通信ネットワークの中核として、デジタル社会を宇宙から支えるインフラにしていきたい」と語った。

参考文献

・光衛星間通信システム(LUCAS) | 人工衛星プロジェクト | JAXA 第一宇宙技術部門 サテライトナビゲーター

・光衛星通信技術の研究|JAXA|研究開発部門

・光衛星通信が開く 超高速ワイヤレス通信の未来 - NICT

・光データ中継システムプロジェクト移行審査の結果について 宇宙航空研究開発機構 平成28年2月2日

・データ中継技術衛星「こだま」(DRTS)の運用終了について 宇宙航空研究開発機構 平成29年10月18日

著者プロフィール

鳥嶋真也(とりしま・しんや)宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。国内外の宇宙開発に関する取材、ニュース記事や論考の執筆などを行っている。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。

著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、月刊『軍事研究』誌などでも記事を執筆。

Webサイトhttp://kosmograd.info/

Twitter: @Kosmograd_Info