キヤノンITソリューションズは、米VANTIQとの間で、IoTアプリケーション開発プラットフォーム「VANTIQ」の販売パートナー契約を締結したと発表した。6月1日より販売を開始する予定で、これによりIoTの導入を検討している企業に、概念実証(PoC:Proof of Cocept)から本番システム実装までの一貫したサポートを実現していく。

発表に先立ち、キヤノンITソリューションズ エンジニアリングソリューション事業部 IoTビジネス推進部 シニアコンサルティングスペシャリストの今井雅弘氏に話を伺うことが出来たので、本稿ではそちらの内容を基に今回の発表についての詳細を説明する。

「人と機械の協業」を高いレベルで実現

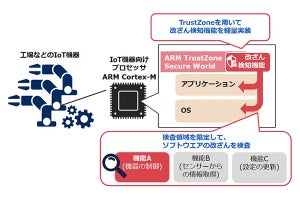

「VANTIQは、デバイスからIoTゲートウェイ、さらにはクラウドまでの全工程をサポートすることができる開発プラットフォーム」と今井氏は説明する。では、VANTIQは多数あるほかのIoT開発プラットフォームとどう違うのか? その特徴は、VANTIQが公開している競合分析から見えてくる。

VANTIQが公開している自社ツールと競合との比較を見ると、強気の自己評価とも見受けられる一方で、IoTデバイスをAWSクラウドに接続し、クラウド上のアプリケーションをIoTデバイスと相互に作用させることが可能な「AWS IoT」や、センサやエッジデバイスに接続し、データを取り出しダッシュボード/可視化画面に表示できることが特徴な「GE Predix」などと比較し、利点が多いことがわかる。

中でも特筆すべきは、唯一VANTEQのみに「〇」が書かれている「マン・マシン・コラボレーション(人と機械の協業)」だ。「VANTIQは、機器同士が情報をやり取りする"M2M"のような考え方ではなく、IoTでビジネスバリューをもたらすためには、"人による迅速な意思決定が重要となる"という考え方の下に開発されている」と今井氏。

さらに、「エッジデバイスからスマートフォンに至るまでのシステムを、1つの開発プラットフォーム上で完結させられる点が特徴」だという。これにより、例えばユーザーは、エッジデバイスが得た情報をスマートフォンで確認することが出来るようになり、さまざまなトラブルが起こった際にもすぐに対応することが可能になるとのことだ。

-

「人と機械が協働するためには、モバイル端末の利用が重要となる」という考え方のもと、モバイル端末とシステムを結び付けることで、ユーザーはさまざまな状況に対して、迅速な意思決定を行うことが出来るようになる (画像はVANTIQ Webサイトより)

そして、このマン・マシン・コラボレーションの実現に一役買っているのが、"イベント・ドリブン"な"分散型"ソフトウェアアーキテクチャだ。

"イベント・ドリブン型"アプリケーションで協業をアクセラレート

イベント・ドリブンとは、イベント(=何かが発生すること)をリアルタイムに取得・処理し、アクションを起こす仕組みのこと。これにより、例えばあらかじめトリガー(システムの異常値が出る、など)を設定しておくことで、ボトムアップ式に、リアルタイム性が高い処理ができることが特徴だ。

ちなみに米ガートナーは、「ユーザーが触れるアプリケーションの50% が2020年までにイベント・ドリブン型になる」と予測していることからも、注目を集めている方式であることが窺える。

VANTIQは、このイベント・ドリブン型のアプリケーションを短期間で開発し、柔軟に運用/拡張することを得意とする独自プラットフォームなのだという。そのため、VANTIQで開発されたイベント・ドリブン型のアプリケーションを利用することで、ユーザーは、適切な情報を、適切なタイミングで得ることが出来るとのことだ。

"分散アーキテクチャ"で大規模システムの構築を実現

また、分散アーキテクチャを採用していることにより、複数のエッジノードやモバイル端末にアプリケーションを分散させてシステムを構築することが出来ることも特徴。さらには、エッジノードやモバイル端末の数を増やすことで、大規模なシステムを構築することもできる。

「これまで、下流(デバイス側)から上流(クラウド側)までをつなぐためには、いくつかの異なるプロトコルが混ざり合い、プログラムの管理やバージョンアップをする際の運用が困難という課題があった。VANTIQを使うことで、一気通貫してその流れをつなぐことによって、そういった課題を解決することが出来る」と今井氏。

さらには、システムを停止せずにアプリケーションを配布/更新できる仕組みを持っていることも合わることで、アジャイルなシステム開発の実現にも貢献する。

もう"PoC貧乏"なんて言わせない

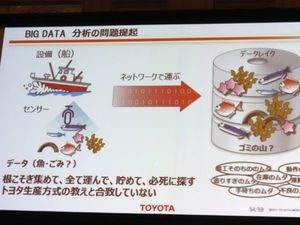

IoTの導入を目指す企業が懸念するのは、実証実験の段階で莫大なコストや労力を費やしてしまう、「PoC貧乏」に陥ってしまうことだろう。

さらに同氏は、「IoTの導入プロセスは、PDCAの順番に進めるものではなく、とりあえずデータを取ってみた結果、良い物が生まれる可能性が見えてくるもの。つまり、Planではく、Doから入ることが特徴で、どうしてもトライ&エラーの期間は必須となる。しかし、データを取ってみないとわからない、新たな価値創造の可能性がある」と語る。

価値を創造できるのか? という不安が、現在の多くのIoT導入を図る企業を踏みとどまらせてしまっている。それでは、PoCから本番のシステムを導入するまでの"儲からない期間"をどう克服するのか?

今井氏はさらに、「ビジネスモデルとしては成果報酬で費用を貰うように考えている」と続ける。つまり、効果が見えにくいPoCの段階ではなく、「予知保全が出来そう」「稼働率が上がりそう」「工程を減らせそう」などの方針が見えた段階から本格的に投資をしてもらい、稼働後のシステム使用料で(ストック型ビジネスとして)収益化を図る。

Edgecrossコンソーシアムのリソースを活用

さらに同氏は「当社は元来、住友金属工業の情報システム部門を前身とする企業。そのため、製造現場におけるクリティカルな製造管理の知見がある。それを活かす形で、企業のIoT導入をサポートしていきたい」としており、まずは製造業をメインターゲットとして、VANTIQの提供を促進していきたいとした。

具体的な販売戦略としては、同社が2018年4月より参画した、「Edgecrossコンソーシアム」を活用した顧客開拓を行うという。さらには、同コンソーシアムが提供しているオープンFA-ITプラットフォーム「Edgecross」(Windows)、およびキヤノンITS独自のエッジプラットフォーム「PlatSquare」(Linux)を組み合わせて提供することも考えているとのことだ。

今井氏は「VANTIQがエッジからクラウドまでのIoT環境を一気通貫で開発できるシステムではあるが、当社のPlatSquareは中流(IoTゲートウェイ側)、Edgecrossは下流(デバイス側)で強みを有している。顧客の必要に応じ、使い分けによって最適なIoT環境を提供出来れば」と語っている。

ここ数年で、製造業をはじめとした各社によるIoTの取り組みについての導入事例や成果発表などの機会は増えてきている。今回、キヤノンITSが新たな開発プラットフォームの販売に取り組むことは、さらなるIoTによる業務の効率化、生産性の向上に貢献することとなりそうだ。