名古屋大学(名大)は2月1日、認知症の一種である前頭側頭葉変性症(FTLD)の発症メカニズムを解明したと発表した。

同成果は、名古屋大学大学院医学系研究科 神経変性・認知症制御研究部門 祖父江元特任教授、同難治性神経疾患治療学 石垣診祐助教らの研究グループによるもので、1月31日付けの米国科学誌「Cell Reports」に掲載された。

FTLDは、人格の変化や情動異常、言語障害などを特徴とする認知症のひとつであり、若年性認知症のなかでは2割近くの割合を示すと言われている。また、運動ニューロン病である筋萎縮性側索硬化症(ALS)と遺伝的、臨床的、分子レベルで同一の疾患スペクトラムに属するという側面も有している。

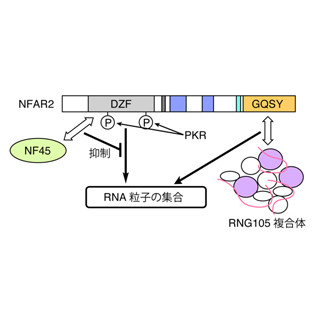

特に、TDP-43やFUSをはじめとするRNA結合タンパク質が、家族性ALSおよびFTLDの原因遺伝子として報告されており、遺伝性を有さないものについてもTDP-43およびFUSの細胞内での蓄積が認められることから、選択的スプライシングなどによるRNA代謝の障害が、これら疾患の病態に関わる可能性がこれまでの研究で示唆されていた。

同研究グループは今回、FUSが、神経細胞の核内で別のRNA結合タンパク質であるSFPQと結合して複合体を形成することを発見。また、FUSとSFPQのどちらもが、選択的スプライシングを通じて、アルツハイマー病など認知症に強く関わるとされるタウタンパク質の種類のバランスを制御していることを明らかにした。

さらに同研究グループは、FUSおよびSFPQの機能喪失マウスモデルを作成し、タウタンパク質の種類のバランスが崩れ4Rタウが増加することで、情動の異常などFTLDに類似する高次機能の障害が起きることを確認している。4Rタウを特異的に抑制することで、タウタンパク質の種類のバランス変化を正常に近づける実験を行ったところ、これらの機能喪失マウスモデルは回復したという。

同研究グループは、今回の成果について、今後FTLDをターゲットとした早期診断や治療への応用が期待されるとコメントしている。