筑波大学と中央大学は5月27日、脳の前頭前野が担う実行機能(注意・集中、判断、計画・行動を調節する高次認知機能)が、短時間の軽い運動でも向上することを確認したと発表した。

同成果は、筑波大 体育系の征矢英昭 教授と中央大 理工学部の檀一平太 教授らによるもの。詳細は米国の科学専門雑誌「NeuroImage」オンライン版に掲載される予定だという。

近年の研究から、習慣的な運動は、健康な身体をつくるだけでなく、脳の認知機能へも作用することから、認知症の予防という点で注目を集めるようになっている。研究グループは、動物を用いたこれまでの実験から、ストレスにならないヨガや太極拳のような低強度運動が海馬で新しくできる神経の数を増加させ、空間記憶能力を向上させる効果があることを報告していたが、ヒトを対象にした研究では、軽強度の運動が認知機能に与える影響はあまりわかっていなかった。そこで今回の研究では、中強度運動で確認された実行機能を高める短絡的な効果が低強度運動でも確認できるのか、また効果があるとしたら、どのような脳の働きを介しているのかについての検討を目指した実験が行われた。

具体的には、25名の右利きで健常な若者を対象に、低強度運動の前後でストループテストを行う「運動条件」、および運動の代わりに安静の前後にストループテストを行う「対照条件」にランダムに振り分け、運動条件では参加者ごとに計測された運動時の最大酸素摂取量に基づき、その30%の運動強度に設定したペダリング運動を10分間実施。その間、光トポグラフィを用いて、課題に対する酸素化ヘモグロビンの濃度変化の計測を行ったほか、課題成績として、ストループテストの回答に要した時間(反応時間)の計測を行ったという。

運動の前後と、安静前後の課題成績の比較を行った結果、ストループ干渉処理を反映する反応時間が、運動条件で優位に短縮していることが確認されたという。

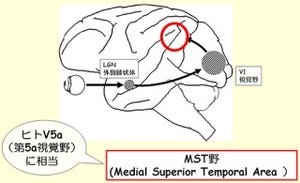

また、脳活動部位の評価も行ったところ、運動後は安静条件と比べて左の前頭前野背外側部と左の前頭極の活動が優位に高まっていることが確認されたという。同部位は、認知の制御に重要な役割を果たすことが報告されており、この結果は、低強度の運動が課題遂行に必要な脳部位同士のネットワークを一過的に高め、実行機能を向上させるうえで効果があることを示すものだと研究グループでは説明する。

今回の成果について研究グループは、これまで最大酸素摂取量の50%の運動(中強度運動)で得られていた実行機能を高める効果が、同30%の軽運動でも十分に享受できることが示された結果であり、これにより体力のない高齢者や疾患者などを対象とした認知症予防目的の運動処方の開発が進むことが期待されるとコメントしており、今後は、健常高齢者や軽度認知症高齢者(認知症予備軍)を対象に、一過性の軽運動の効果の確認や、長期的な効果の検証などが課題になってくるとしている。