ケンブリッジ大学は2月3日、従来の10倍以上の容量を持つシリコン型次世代リチウムイオン電池の内部反応を実験的に解析可能な技術を開発し、その反応機構を解明したと発表した。

同成果は、同大 先端光電子工学センターの緒方健博士(JSPSリサーチフェロー)、化学学部のClare Grey教授らによるもの。詳細は、英国科学誌Nature Publishing Groupの「Nature Communications」に掲載された。

シリコンはリチウムイオン電池の負極に用いられ、従来の炭素を用いた電極の10倍以上の容量密度を有する。そのため、スマートフォンやタブレット、ノートPCをはじめとするモバイルデバイス、および電気自動車などの高容量ニーズへの応用が期待されている。しかし、電池の劣化原因となる作動中の詳細な反応機構は非常に複雑で、これまで良くわかっておらずシリコンの電極への応用は限られていた。

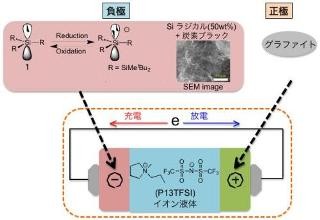

1つのシリコン原子は、最大で4つ程度のリチウム原子を吸収し合金化するため、充放電中にその体積は最大で300%程度の膨張・収縮を繰り返し、それが劣化へと繋がる。また、合金は無秩序に原子が並んだ状態を主に取るため、従来の解析方法で詳細な原子レベルの情報を得ることは難しい状況だった。

そこで今回、研究グループは、体積膨張を緩和するシリコンナノワイヤと無秩序原子配列の定性・定量解析が可能な核磁気共鳴技術を組み合わせた用いた新しい測定システムを開発した。さらに、同技術を用いることで、電池動作中の詳細な原子結合状態推移を複数回の充放電サイクルにわたり明らかにした。この成果により、現在、負極中に部分的に使用されているシリコンの比率が急速に増加し、正極の開発状況に伴い、従来の数倍程度の容量を有する次世代リチウムイオン電池の開発が期待されるとコメントしている。