パナソニックホールディングス(パナソニックHD)は、1月8日から11日まで米・ラスベガスで開催された「CES 2025」にて同社技術部門が展示した3技術に関するメディア向け説明会を開催。ブロックチェーン技術・サイバーセキュリティ技術・セルロースファイバー成形材料について、各担当者による解説が行われた。

“いいことを証明する”ためのブロックチェーン技術

パナソニックHDはCES 2025にて、同社グループが使命とする「物と心が共に豊かな理想の社会」の実現に向け、“Well into the future”をテーマに掲げたブースを展開。人々の健康・快適・安全なくらしや社会の持続可能性を高めるためのテクノロジーに焦点を当て、最新の取り組みを紹介した。今回国内メディア向けに行われた説明会では、同社ブースの中でもサーキュラーエコノミーおよびカーボンニュートラルを主題としたコーナーで展示された技術が取り上げられた。

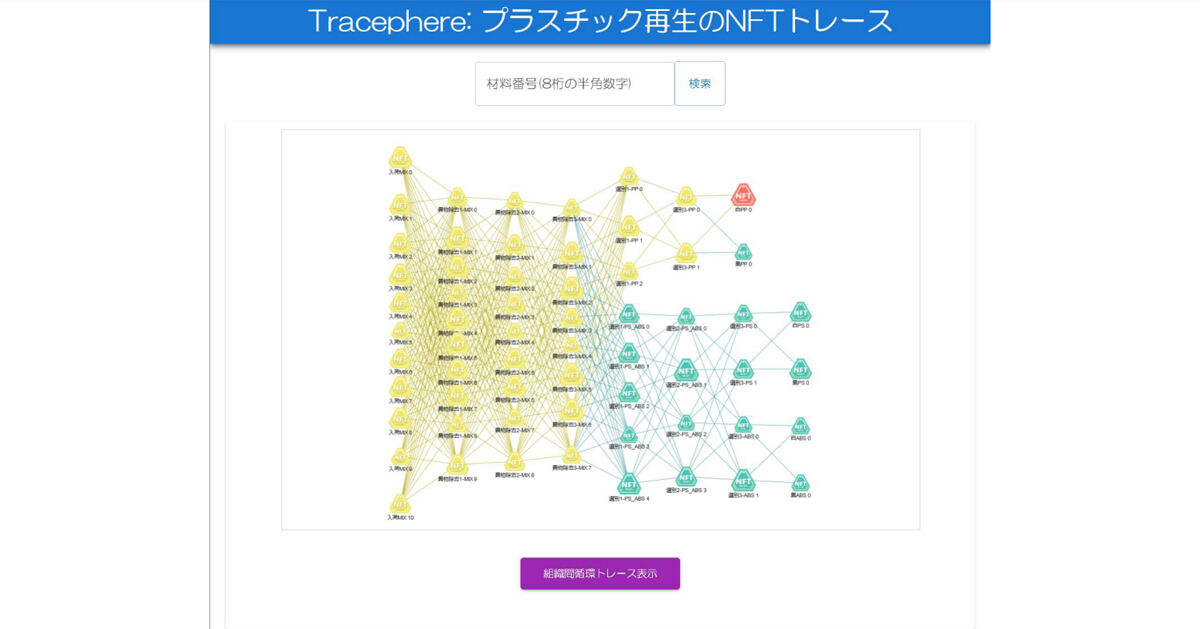

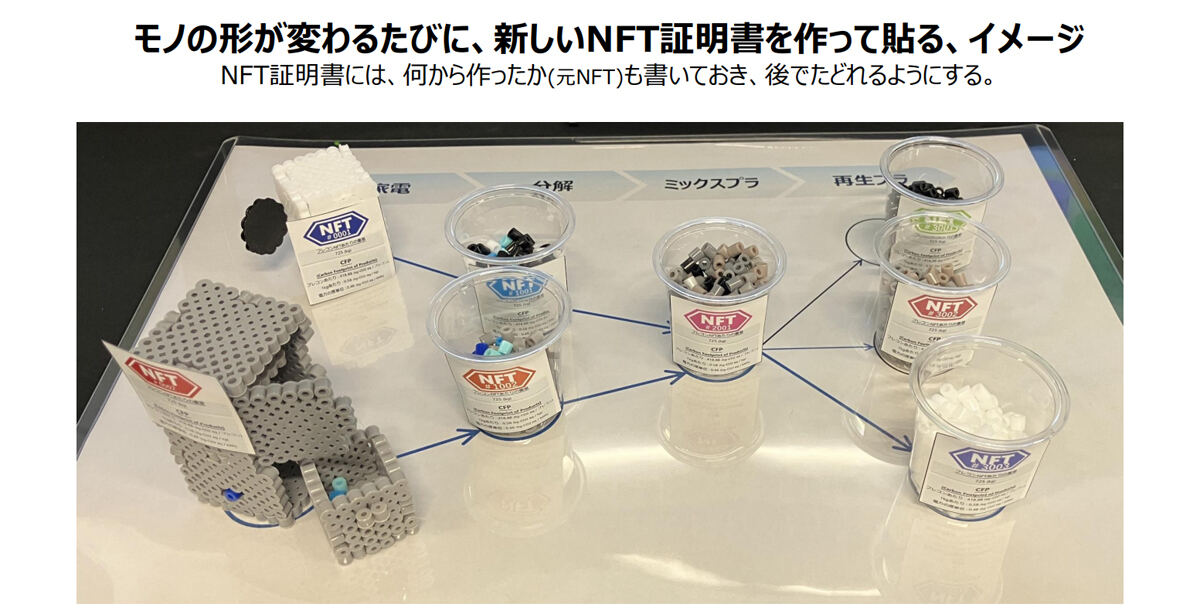

サーキュラーエコノミーの実現に貢献する技術として展示されたのは、製品リサイクルや再生資源の利用プロセスなどにおけるトレーサビリティ全体の可視化に貢献するブロックチェーン技術「Tracephere」だ。同技術は、“モノの形が変わるたびに、新たなNFT証明書を作って貼り付ける”イメージだといい、家電が分解され部品になり、プラスチック素材まで細分化され、そして再生プラスチックになり再利用される、という各工程ごとにTracephere上でNFTを発行する。その際に前段階のNFTと紐づけることで、どの段階からも芋づる式に以前の情報をたどることができるとする。

-

アイロンビーズでの工作で表現されたTracephereのイメージ。家電製品・分解された部品・プラスチック原料など各段階で新たなNFTを貼り付けることで、芋づる式に情報をたどることができる(提供:パナソニックHD)

またパナソニックHDとしては、混合や分離が重なるプラスチック再生のような複雑な情報もトレース可能なブロックチェーン技術を構築。1つ前のNFTと紐づけるこの方式では、その循環が何度周回しても原理的には対応可能とのことで、各工程におけるカーボンフットプリントのデジタル証明書としても活用可能だという。

パナソニックHDの担当者はTracephereの開発背景について、「“アピール上手”ではなく、脱炭素貢献として“いいことをした人や企業”が正しく認められる社会を実現したい」とし、同社内だけでなく、輸送や素材メーカーなどサプライチェーン全体におけるパートナー企業などの実活動にもNFTを発行することで、脱炭素に貢献する取り組みを行った証拠として社会に発信できるとする。同技術についてはすでに実証例も生まれているとのことで、1社単独では対応が不可能な広いサプライチェーンの全体を可視化・追跡できるよう、実装・普及に向けた開発を進めていくとしている。

再エネ市場のサイバーセキュリティをAI活用で強化

続いてカーボンニュートラル実現に貢献する技術として紹介されたのは、パナソニックグループの製品や工場、ITシステムにおけるセキュリティを担う、パナソニックHD DX・CPS本部 デジタル・AI技術センターが開発を進める、エネルギーマネジメントシステム(EMS)向けセキュリティ技術だ。

パナソニックHDに限らず、世界的なトレンドとして再生可能エネルギー(再エネ)の普及加速に向けた動きが見られている。同社グループ内でも、国内では滋賀県草津市の工場における消費電力を100%再エネ化。国外でも、英・カーディフの自社工場でグリーン水素を活用しRE100を達成するなど、取り組みを進めている。

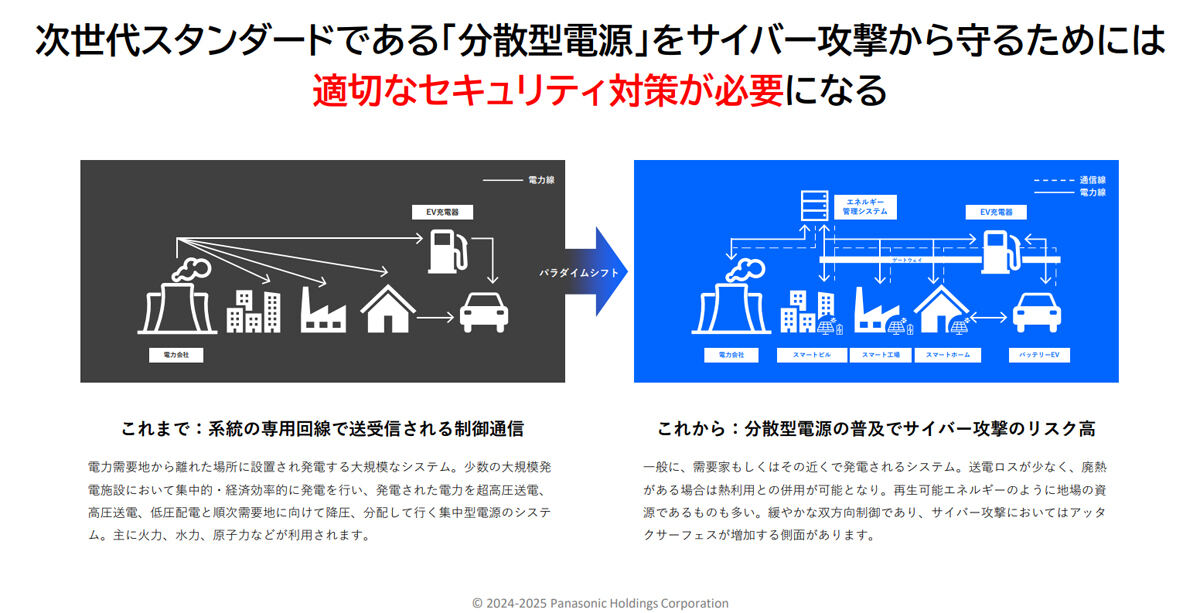

しかしその急速な発展とは裏腹に、サイバーセキュリティ面での課題が表面化しているとのこと。特に、次世代のスタンダードな電力形態である「分散型電源」では、従来の系統専用電源を用いた制御通信に比べ、EMSとの通信を行う機器・ポイントが大きく増加するため、サイバー攻撃を受けるリスクも増大する。実際、国内外でサイバー被害も発生しており、適切なセキュリティ体制の構築が求められるものの、各国が再エネ市場の立ち上げを優先していることもあり、セキュリティ面での整備があまり進んでいないのが現状だという。

そうした中でパナソニックHDは、2016年から開始した自社工場の監視などで培われた知見を活用し、EMSのセキュリティ強化に貢献するソリューションの開発に着手。電力制御通信に特化した攻撃検知エンジンを独自開発した同社は、複数の手法を用いたAI解析と、実際の解析で分散型電源に潜む脆弱性を発見するブラックボックス解析の2つを用いて、同エンジンの性能を強化。自動化検知能力を向上させるとともに、社内のセキュリティアナリストが有するスキルやノウハウの活用、さらには生成AIの活用による効率的な作業によって、セキュリティの質や生産性を最大化するとした。

なお、今回取り上げられたEMSセキュリティ監視システムについては、国内では前出の草津拠点にて実証実験としての運用を開始しているとのこと。またカーディフ拠点、独・ミュンヘンでもシステムの設置は完了しており、今後運用開始に向け動くといい、加えて英・マンチェスター拠点でも実証実験を行うことで、再エネシステムセキュリティのノウハウや知見を蓄積していくとする。また将来的なセキュリティシステムの外部提供なども見据え、今後も研究開発を加速させていくとしている。

植物由来のサステナブル素材「kinari」も紹介

そして最後に紹介されたのが、サステナブル素材の「kinari」。CES 2025の会場では、同素材をランプシェードとして活用したとのことで、国内でも食器などさまざまな導入事例が誕生しているという。

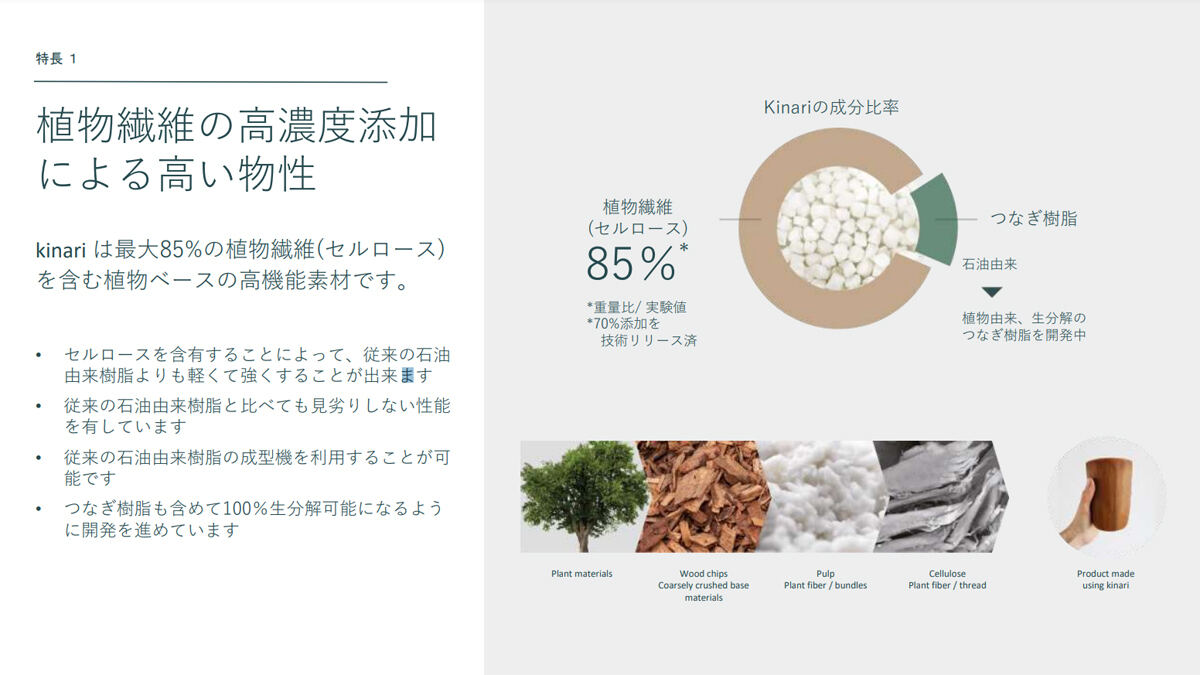

バイオプラスチックであるkinariの主な原料は、植物繊維のセルロースで、その特性を活かすことで石油由来樹脂に比べて軽量かつ高い強度を実現できるとする。現状ではセルロースは最大85%まで含有可能で、残る部分には樹脂としての性能確保に必要な“つなぎ樹脂”を配合しているとのこと。現状では主に石油由来のつなぎ樹脂を用いているというが、今後はそれらについても、植物由来のものや生分解性を有するものでの社会実装を目指すという。また2025年1月には、つなぎ部分を海洋分解性を持つ樹脂に置き換えることに成功したことを発表しており、その歩みは着実に進んでいるとした。

なおkinariは先述の通り、さまざまな採用事例がこれまで発表されており、パナソニックグループと共同でSDGsに関する取り組みを進める京都府福知山市では、市内23の学校でkinariを使用した食器が使用されるなど、幅広く導入が進んでいる。そして今後は、素材の性能に加えて資源循環システムの構築も進めることで、“サステナブル素材”としての社会システム実現に向け動くとし、生産コストや生産性の面で強みを発揮する全乾式プロセスでの生産も実現することで、生産能力増強にも取り組むとのこと。そして今後は、素材としての提供に加え、植物廃材のアップサイクルなどにも貢献し、循環スキームの構築による価値の創出に向け、パートナー企業などを巻き込みながら共創を目指すとしている。