大阪大学(阪大)は1月31日、広島大学、レーザー技術総合研究所(ILT)、九州大学(九大)、核融合科学研究所(NIFS)との共同研究により、阪大レーザーエネルギー学研究センターに設置されている大型ガラスレーザーシステム「激光XII号」と、阪大が開発した「レーザー駆動キャパシター・コイル」を用いて、最大1.5kTの磁場を自由空間中に作り出すことに成功したと発表した。

成果は、阪大レーザーエネルギー学研究センター(ILE)、広島大大学院 工学研究科、ILT、九大大学院 総合理工学府、NIFSの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、1月30日付けで英国オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

これまでの研究などから、キロテスラ級の磁場はすでに実現されていたが、強磁場の幅広い応用のためには、強磁場への多方向からのアクセスのしやすさと優れた形状制御性が求められていた。

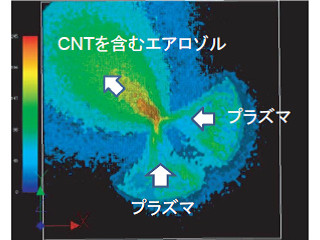

今回の成果について研究グループは、国内の設備を用い、自由空間に最大で1.5kTの強磁場を作り出せるようになったことで、調べたい物質を容易に強磁場中に置くことができるようになり、例えば1000万倍の大気圧に相当する超高圧力および1000万度以上の超高温度と強磁場を組み合わせることで、磁場による光速の電子ビームの制御など、極限物質および極限プラズマの磁場に対する特性を研究することができるようになるとする。

また、複数のキャパシター・コイルを配置することで、さまざまな磁場形状(ミラー、カスプ、トカマクなど)を作ることができるため、制御された磁場形状を用いて宇宙・惑星現象の研究も可能になるとする。

この新たに開発されたレーザー駆動キャパシター・コイルは、平行に並べた直径3mmの小さな2枚の円盤と、2枚の円盤をつなぐ太さ50μmのワイヤーで構成され、発生する磁場強度を高めるために、ワイヤーが曲率半径250μmでU字型に曲げられている。レーザーは、穴を空けた第2金属板側から照射され、レンズを使って第1金属板上に集光。このレーザー光により第1金属板が1000万度以上に加熱されると、電子が飛び出し、その電子が第2金属板に衝突、金属板間で電子差を生じさせ、これによりワイヤーに電流が駆動され、磁場が発生するという仕組みとなっている。今回の研究では、レーザーを使って瞬間的に大電流を発生させることで、従来の方法を上回る強磁場の実現に成功したという。

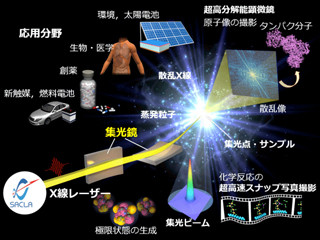

なお今回開発された技術は、ILEがNIFSと双方向型の共同研究を行っているレーザー核融合エネルギー技術にも通じるという。阪大が発案した「高速点火方式」は、比較的小規模なレーザーでエネルギー発生が可能であるとの予測が立てられており、今回のキロテスラ級の磁場を使うことで、高速点火レーザー核融合の成功に不可欠な、光速の電子ビームの運動制御が可能になることが期待されるという。

またILEでは、共同利用・共同研究拠点としてレーザー宇宙・惑星科学も推進しており、今回の成果を応用することで、強磁場に絡んだ宇宙・惑星現象、例えば「無衝突衝撃波」、「磁気リコネクション」、「ランダウ量子化」などを実験室内で再現することができるようになるとするほか、7Tの種時場を圧縮することで約570倍増幅し、現時点で地上最大の4000Tを達成しているレーザー爆縮法と今回の技術を組み合わせることにより、史上最大強度の磁場を地上に作り出せることも期待できると研究グループでは説明している。