北海道大学(北大)は8月30日、本来植物ゲノムにはないウイルス断片や由来の不明なDNA配列が、イネの染色体DNAを構成する塩基アデニン(A)とチミン(T)の連続した部位に多く集積していることを明らかにしたと発表した。

成果は、北大大学院 農学研究院の貴島祐治 教授、同・劉瑞芳研究員、同・情報科学研究科の小柳香奈子准教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間8月18日付けで「The Plant Journal」に掲載された。

イネやアブラナなどの高等植物は、外来遺伝子を自らのゲノム(DNAからなる生物の営みを司る遺伝情報の全体)へ取り込む能力が低いと考えられている。一方で、ウイルスなどの外部から侵入したDNA配列がしばしば植物ゲノムで見つかり、それらがどのようにゲノムに入ったのか不明だった。

そのため、外来DNAが植物ゲノムに挿入する仕組みを明らかにできれば、植物の進化の理解に貢献するだけでなく、遺伝子組換えに対する考え方や方法に新たな展開を期待できるという。研究グループは今回、細胞の外から侵入したウイルス由来のDNA断片を手掛かりに、植物ゲノムが自発的に外来DNAを取り込んで進化してきたことを明らかにしたのである。

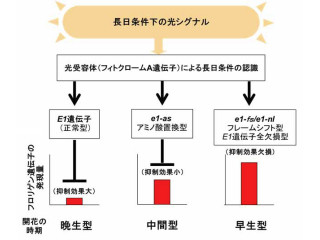

イネゲノムには外部から侵入したと考えられるウイルス断片が約90箇所あり、その8割が両端にA-Tの繰り返し配列を持っていることが確かめられた。

イネは日本型とインド型の2種類に大別でき、2つのゲノムを比較すると、A-Tの繰り返し配列の中にDNA配列の違いが高頻度に出てくる。イネはゲノム中のA-T繰り返し配列を使って、細胞核に浮遊するDNA断片を取り込むことが明らかになった。

また、A-T繰り返し配列に取り込まれたDNA断片には、ウイルスのほか、反復配列、核や細胞質ゲノムを構成する配列及び由来の不明なDNAなど、さまざまな配列が含まれているのが判明(画像)。このような挿入配列が調べられた結果、新しい遺伝子の発生、既存の遺伝子の変更、異種の遺伝子の水平伝搬など進化にとって重要な現象に結びつく証拠を得たとしている。

画像は、植物ゲノムのA-T繰り返し配列を利用した種々のDNA断片の取り込み機構の模式図。細胞の外部から入ってきたDNA断片や細胞内部に由来するDNA断片が、細胞核のゲノム中のA-Tの繰り返し配列に生じた切れ目(2本鎖切断)に取り込まれ、切れ目が修復される。ATの繰り返し配列にはこうした挿入断片が高頻度で見出され、中には新規な遺伝子が発生するなど種の分化や進化にとって重要な変化が起きている。

ちなみに今回の研究では、ゲノム情報を読み解く「バイオインフォマティックス」(遺伝子の情報やタンパク質の情報などをコンピュータによって解析する学問)の手法を用いて、A-Tの繰り返し配列に着目、日本型とインド型のイネゲノムの比較から外来DNA配列を特定した形だ。

植物がさまざまなDNA断片を積極的にゲノムに組み込んできたという知見は、植物の種がどのように進化してきたのかを知る有力な手掛かりとなるという。

また、現在用いられている一般的な遺伝子組換え植物の作成方法では、「ベクター」と呼ばれる運び屋DNAに組換え酵素遺伝子を組み込んで行っている形だ。しかし、今回の研究によりベクターを使わず、ゲノムにあるA-T繰り返し配列を介した植物の取り込み機構を使って、外部からの遺伝子を安全かつ積極的にゲノムに導入することも期待できると、研究グループはコメントしている。