東北大学と理化学研究所(理研)は2月20日、最新の「電子線ホログラフィ」技術による磁場の観察と、走査イオン顕微鏡による「析出物(せきしゅつぶつ)」(液体中から固体が生成される「析出」によって表れた物質のこと)の3次元観察を組み合わせて「高温超伝導バルク材料」周辺の磁束分布を観察し、「磁束量子」が析出物に「ピン止め」(磁束が超伝導体の内部にあるひずみや不純物に捕らえられ、ピンで止めたように動かなくなる現象のことで、磁束の移動に伴う電気抵抗の発生を抑える上で重要な役割を果たす)されている様子を3次元的に観察することに成功したと発表した。

研究は、東北大学多元物質科学研究所の進藤大輔教授(理化学研究所客員主管研究員)と理化学研究所グループディレクター外村彰博士(日立フェロー、沖縄科学技術大学院大学教授)らの研究グループによるもの。成果は、米国応用物理雑誌(インターネット版)に2月9日に掲載された。

電子線ホログラフィ技術は、電子の波動性を利用し、試料の内外の電磁場情報をホログラムのデジタルデータとして記録し、コンピュータ解析により、電磁場の分布をナノスケールで可視化できる電子顕微鏡法。

また、超伝導体に磁場が侵入する際、その周りを還流する超伝導電子対の軌道は、量子化条件を満足する必要があるため磁場はとびとびの値しかとることができない。この最小単位が磁束量子である。

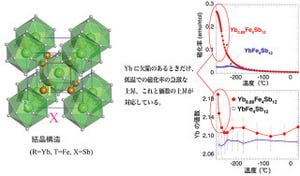

そして高温超伝導バルク材料とは、急冷や溶融、方向凝固などのプロセスを経て作製される塊状の超伝導材料のことをいう。配向した超伝導体結晶中に、非超伝導物質を微細に分散させた材料組織を持たせることができ、その結果、ゼロ抵抗で高い電流を流したり、永久磁石よりも強い磁石として活用したりすることができるといった特徴を持つ。

このバルク超伝導材料の内部に分散させた非超伝導の析出物に磁束がピン止めされることにより高い「臨界電流密度」(臨界温度、臨界磁場と並んで超伝導の基本特性を示す3要素の1つで、超伝導体に抵抗ゼロで流すことができる最大の電流密度という、実用上重要な値)が得られるものと考えられてきたわけだが、今回の成果はその様子を実際に直接観察したものとなる。

なお、今回の高温超伝導バルク材料製の試料は、新日本製鐵が開発したY(イットリウム)系酸化物高温超伝導バルク材料「YBa2Cu3Oy」で、内部に微細な非超伝導相「Y2BaCuO5」が分散されている。「集束イオンビーム法」により2μm×2μm×20μmの角柱状の試料が作製された。

集束イオンビーム法とは、電子顕微鏡で試料を観察するために試料の形態を調製する際、最近精力的に利用されてきている加工技術のことである。加速電圧30kV程度の条件でGaイオンビームを集束させ試料に照射・走査させることで、金属、半導体、セラミクスなどさまざまな試料を精密に高速で加工・薄膜化することができるというものだ。

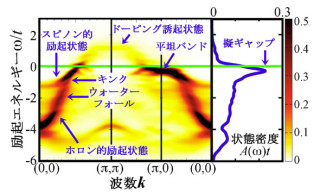

今回の実験では、試料のYBa2Cu3Oyを0.01Tの磁場下で、12K(-261℃)まで冷却し、その後に磁場を切り、13K(-260℃)で電子線ホログラフィ技術による磁場の分布を観察した。画像1の中央にある角型の試料の周りに円弧状の黒いコントラストが見られるが、これが磁束に対応している。その磁場の強さを解析したところ、円弧状のコントラストが磁束量子1本に対応していることが判明した。

この磁束量子が、試料の側面のどこから生じているかを明らかにするため、画像1では、試料をそれぞれ52°だけ左と右回りに回転させ、「走査イオン顕微鏡」で観察。走査イオン顕微鏡は、Gaイオンビームを数nmから数100nmに集束させ試料表面を走査させながら、試料から放出される2次電子の強度分布を同期させて2次元画像として出力する仕組みを持つ。原子番号の違いなどによる2次電子の放出量の違いから、異なる組成の組織の観察することが可能だ。

走査イオン顕微鏡では、画像1の右に示すように、析出物としての非超伝導相が黒く映し出されており、矢印で示すように磁束量子は、この非超伝導相を通過している、つまり非超伝導相に磁束量子がピン止めされていることが確認されたのである。

このように、電子線ホログラフィによる磁場の観察と走査イオン顕微鏡による析出物の3次元的観察を組み合わせることにより、磁束量子と析出物との位置関係を初めて解析することに成功した。

こうした超伝導バルク材料は、永久磁石の5倍強力な磁石として機能する「バルクマグネット」など種々の応用開発が進められており、今後、非超伝導析出物の大きさと密度を変えた際の組織と磁束分布の対応付けが可能となるわけで、実用化が加速されるものと期待されている。