名古屋大学(名大)の木下俊則教授の研究チームは、植物の二酸化炭素取り込みを行っている気孔の突然変異体の解析の結果、フロリゲン(花成ホルモン)として知られているFT(FLOWERING LOCUS T)が、気孔開度制御において重要な働きを担っていることを発見した。同成果は米科学誌「Current Biology」に掲載された。

植物は光合成を行うことで成長し農作物となるほか、二酸化炭素(CO2)を吸収し、地球環境を人間や動物が住みやすいように整えている。植物におけるCO2取り込み口となっているのが、植物の表面に存在する気孔と呼ばれる孔で、太陽光下で開口して光合成に必要なCO2を取り込んでいる。

しかし、どのようにして気孔の開き具合が調節されているのか、多く部分が不明であった。 1920年にGarnerとAllardにより花芽形成が日長に支配されることが発見され、1937年にChailakhyanによる日長を感知するのは葉で、葉からなんらかの物質が植物の茎頂に移動し、花芽を付けさせることが分かった。この物質はフロリゲン(花成ホルモン)と名付けられ、発見から70年を経た2007年に、日本人を含む研究者らにより、FTと呼ばれるタンパク質が日長に応じて葉で作られ、葉脈(維管束)を通って茎頂に移動し、花芽を付けさせることが明らかになり、FTがフロリゲン(花成ホルモン)の実体であることが証明された。

しかし、花芽誘導は植物にとって栄養成長から生殖成長に切り替わる一大イベントであるにも関わらず、FTの花芽誘導以外の機能は知られていなかった。

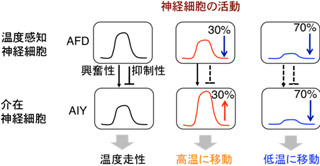

今回、研究チームでは、気孔が顕著に開いたシロイヌナズナの突然変異体(scs1-1)を単離し、解析を行った。その結果、FTが気孔を構成する孔辺細胞にも発現しており、scs1-1変異体の孔辺細胞ではFTの発現が顕著に高まっていることを発見。FTを人為的に孔辺細胞に過剰に発現させたところ、気孔が大きく開き、一方、FTの変異体を調べた結果、気孔が開きにくくなっていることが判明した。

|

|

図2 FTを用いた人為的な気孔開口促進。シロイヌナズナの気孔に緑色蛍光タンパク質(GFP)との融合タンパク質としてFTを発現させた形質転換体の気孔の明視野と蛍光像写真(上)と気孔開度の実測値(下)。野生型FTを過剰発現させた気孔は大きく開口するが、変異型FTは気孔開口を促進しない。Nは核を示す。バーは5μm |

これらの結果から、これまでフロリゲンとして知られていたFTは、気孔の開度調節においても重要な機能を担っていることが明らかとなり、このことは、植物は花を咲かせる時、気孔開口を促進し、光合成活性を高め、栄養の多い種を数多く作ろうとしていると考えられ、植物の花成時におけるFTの新たな機能の発見となった。

また、気孔でのFT量を調節することにより気孔開度の調節が可能であることが示されたことから、今後、同技術を利用することで、CO2の吸収能が増大した植物体の作出など、植物を利用したCO2削減への応用が期待できるようになるという。