山本太郎は、武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科を卒業し、モリサワに入社。その後、アドビ システムズに移籍し、日本語フォントと関連技術の開発に従事してきた。山本は、いわゆるフォントデザイナーではない。日本語フォントの開発にも携わってきたが、それ以上に、フォント環境の整備を行ってきたと言った方がよいだろう。DTPからWebにいたるまで、デジタル環境における日本語の表示という問題系に、一貫して関わってきた人物なのである。山本は、活動の原点にあるものとして、書物の様態に目を向ける。

Guest 02 山本太郎(アドビ システムズ)

アドビ システムズ 日本語タイポグラフィ シニアマネージャー。武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業後、(株)モリサワに入社。'92年にアドビ システムズ入社し、以後、日本語フォントと関連技術の開発に従事する。タイポグラフィ学会会長、武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科非常勤講師

http://www.adobe.com/jp/

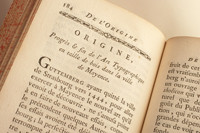

大量生産を可能にしたグーテンベルクの印刷術以来、いつの時代にも理想の書物を夢見てきた人々が存在する。いわゆる電子書籍の時代においても、そのことは変わらないだろう。山本はそう指摘した上で、日本語フォントの現状と、それを解決するための技術的課題を解説した。現在、注目されているのは、電子的な文書や書籍に見られるケースだ。

「印刷された書物の場合、内容と形式が統一されているのは、自明のことでした。つまり、文字組され、印刷され、製本され……という諸々の形式が、テキストの内容を伝えるために機能していた。しかも、書物の形式は審美的な体験を与えることにも成功していたのです」

|

|

|

|

|

書籍がリアリティのあるものであることを再確認するために紹介された書籍の数々。山本氏が紹介したのは、日本の明朝体の活字、フランスの活字研究者ピエール・シモン・フール二エの書籍からアメリカのタイポグラファー、ブルース・ロジャースの書籍など |

|

Webの場合はそうではない。HTMLは、テキストの内容と形式を分離し、テキストの多目的な流用を可能にした。山本は、一例として、飛行機の整備工場における整備用マニュアルのあり方に触れる。

「内容は同一ですが、一方に印刷物という形式があり、もう一方に携帯デバイスという形式がある。いつ、誰が、どこで、どういう状況のもと、マニュアルを参照するのか。あるときは印刷物かもしれないし、あるときは携帯デバイスかもしれない。テキストの内容と、それを表示するための形式が分離しているというのは、そういう状況を指しています」

|

最新のデジタルフォントでは、かつての金属活字と同様、一貫したデザイン方針に基づきながら、印字サイズの範囲ごとに微妙に異なる複数のデザインが用意される |

もちろん、内容と形式の分離は工業的な用途だけに限った話ではない。さまざまなアプリケーションやサービスが現在進行形で開発されているという現状は、書物にとっても千載一遇の機会として捉えるべきなのだ。

|

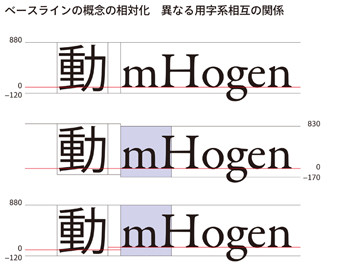

和文フォントと欧文フォントを組み合わせて使用する際にベースラインの相対化について考えなければならない。Adobe製のOpenTypeフォントでは大文字の高さの半分の位置に全角の中心の高さを揃えるための情報が設定されているとのこと |

「求められているのは、電子的な情報の特性を利用し、変化する内容や外的条件にも適応可能な多様なタイポグラフィを構築していくこと「作業」を「こと」にでしょう。技術や媒体がどんなものであっても、書物としての存在感、つまり、独自の形態や触感(操作感)を感じさせるものがあれば、それは書物と呼ばれうるし、そう呼ぶべきだと思っています。そのような未来の書物を創造するには、工学的な開発力だけでなく、歴史的な知識や、感覚的、審美的な判断力が必要なのです」