方法1:デジタル ピーク電流制御

この方法では、インダクタの両端にかかる電圧を計算し、開始電流(Istart)を測定し、出力電圧誤差に基づいて目的のインダクタ電流(Idesired)を計算します。次に、次式を用いてデューティ サイクルを計算します。

方法2:デジタル平均電流制御

デジタル方式の場合、複数の方法で平均インダクタ電流を測定できるため、平均電流モード制御を容易に実行できます。インダクタの平均電流は、オン時間またはオフ時間の間にPWMの中間点で測定する方法と、PWMの遷移時にピーク電流とバレー電流を測定してこれら値の合計を2で除算する方法があります。平均電流を直接測定するので、アナログコントローラのようなローパスフィルタや積分器が不要になり、過渡応答が改善します。

インダクタンスと印加電圧の値を使用しなくても、制御ソフトウェアでPWMを計算できます。すなわち、測定した平均電流と目的の電流の差にゲイン係数を掛けると、その積がPWMデューティサイクルの値になります。ゲイン係数は、発振のない良好な応答が得られる値を選ぶようにします。

方法3:可変周波数デジタル電流制御

DSCの多くは、PWMのデューティサイクルだけでなく周期もソフトウェアで制御できます。非同期サンプリング機能を備えたADCを使用すれば、PWMサイクルの最初または最後、あるいは中間点など任意のタイミングでソフトウェアによってインダクタ電流を測定し、最小電流、ピーク電流、平均電流の値を検出できます。可変周波数方式には、負荷電流が小さくなるとスイッチング損失が小さくなり、電力変換効率が改善するという長所があります。

可変周波数電流ループ制御方式の短所は、動作周波数が変動するということです。動作周波数が変動するとシステムの臨界周波数を避けるのが困難なため、大規模なシステムではEMIの管理が難しくなります。

方法4:履歴デジタル電流制御

履歴電流モード制御は、アナログコンパレータなしで実装できます。PWMのデューティサイクルと周期はいずれもDSC上のソフトウェアで制御でき、PWMの動作中にこれらの値を変更できます。PWMの「オフ時間」は、PWMの周期から「オン時間」を引いて求めます。PWMのオン時間とオフ時間の計算方法は前述の手順と同様に、まずインダクタの両端にかかる電圧とインダクタンスを測定し、次に電圧誤差を利用して目的の平均電流を取得します(図8)。PWMのオン時間とオフ時間を計算後、PWMジェネレータの制御レジスタにデューティサイクルと周期の値を格納します。中間点の平均電流ではなく、ピーク電流とバレー電流を測定することもできます。PWMのオン時間とオフ時間はソフトウェアによって決定されるため、ピーク電流とバレー電流をADCでサンプリングするタイミングを容易に設定できます。

方法5:高度なセンサレスデジタル電流制御

さらに高度な方式として、コンデンサとインダクタの電圧と電流の関係式を使用してインダクタを流れる電流値を予測する方法があります。

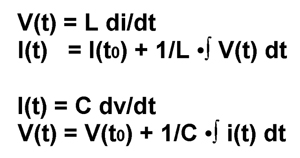

この方法には以下の式が与えられます:

さらに多くの情報(出力コンデンサのESRなど)とインダクタの抵抗値を把握している場合は、より正確な電流値を推定できます。次に、インダクタの両端にかかる電圧と電圧が印加される時間を決定することによって、リップル電流が計算できます。インダクタ両端での電圧降下を測定し、測定された電圧降下の値からインダクタンスによる電圧降下の値を引くと、電流のDC成分を計算できます。この電圧の差をインダクタの抵抗値で割ると電流を求められます。同様のプロセスは、フィルタコンデンサのリップル電圧にも適用できます。