デジタル電流モード設計の実装

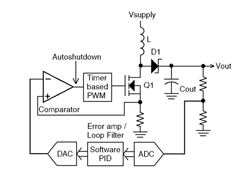

では、このシステムを実際に動作させる手順を見てみます。まず、SMPS設計で必要となるPWMの周波数と最大デューティサイクルを決定します。次に、これらのパラメータを使用してPWMのカウンタ部を構成します。その後、リファレンスDAC出力の範囲を、予想される電流帰還信号の最大範囲まで拡大します。これによって、PWMデューティサイクルの制御分解能を最大化できます。そして最後に、PID (比例、積分、微分器)ソフトウェアコードを設計します。このコードによって、ADCからの電圧フィードバックを取得し、これを内部デジタルリファレンスと比較し、適切なフィルタリングによって安定化を行い、コンパレータリファレンスを生成しているDACに対して目的の電流設定値を出力します(図7)。

では、電流モードでデューティサイクルが50%を超えた場合の安定性の問題にはどう対処すればよいでしょうか。必要な電流レベルはPIDソフトウェアによって設定されるので、DACの値の範囲は簡単に拡大できます。このように、デジタル方式ではソフトウェアだけで対応できるので、アナログ方式よりもスロープ補償を容易に実装できます。アナログソリューションでは、PWMパルスに同期化したランプジェネレータと、ランプ波を電流フィードバックに加算する加算接合部が必要になります。

このように実装することで、本来なら1BIPS~2BIPSのプロセッサが必要となる処理を低コストの30MIPSのプロセッサで実行できるシンプルな電流モードSMPSシステムが可能になります。プロセッサは、次のパルスが始まるまでに電流レベルの新しい目標値を計算するだけでよいため、通信やシステム監視のほか、ソフトスタート/パワーアップシーケンシングやフォルト検出/回復処理といった決定論的機能など、さまざまな処理を行う時間を十分にとることができます。

デジタル電流モード制御の手法

PWMサイクル内で特定の電流サンプルを正確に取得することのできるADCを内蔵したDSCがあれば、アナログコンパレータを使用せずに電流モード制御が実行できます。デジタル電流モード制御ループでは、目的のインダクタ電流レベルに達するのに必要なPWMオン時間は計算で求められるという事実を利用します。インダクタの両端にかかる電圧は測定でき、インダクタンスは既知の値を使用できます。また、インダクタの開始電流も測定できます。

以下の式が与えられます。

これを次のように書き換えます。

ここで、次の公式を使用します

アプリケーションの多くは、入力フィルタに大容量のコンデンサを使用しているため、入力電圧は急速には変化しません。したがって、(L/V)という時間のかかる除算を制御アルゴリズムで毎回計算する必要はありません。1度の演算結果を多数のPWMサイクルで共用すれば、演算のワークロードを削減できます。(L/V)項を疑似定数として扱うことができれば、デューティサイクルの計算式には複雑な項は存在しなくなります。アナログコンパレータを使用せずにPWMを終了させているので、負荷電流の予期しない過渡状態や出力の過電圧の検出など、他の用途にアナログコンパレータを利用できます。

DSCを利用したデジタル電流モード制御には多くの実装方法がありますが、そのうちいくつかを次ページで紹介します。