2007年初頭から続くDRAM市場の低迷、いわゆるDRAM不況により、Powerchip Semiconductor(PSC)やエルピーダメモリなど、DRAMメーカーが次々と減産を打ち出している。スポット価格も2ドルを切るなど、ユーザーにとってはありがたいが、業界にとっては非常に困難な状況に直面しているといえる状態となっている。そうしたDRAM業界に対して、どのように見れば良いのか、Qimondaが進めてきた取り組みの現状も含め、キマンダジャパンの代表取締役社長の馬場久雄氏に話を聞いた。

|

|

キマンダジャパンの代表取締役社長の馬場久雄氏(2007年1月に就任。それ以前はTSMCジャパンの社長および会長職を歴任したほか、沖電気シリコンソリューションカンパニーのバイスプレジデント兼営業本部長などを務めてきた) |

――そもそも現在のDRAM市場の低迷は何に起因しているのでしょう

きっかけの始めは、メディアのWindows Vistaに対する報道だったのではないかと思っている。(業界では)Vistaがそんなに早く市場として立ち上がるとは誰も思っていなかった。過去のほかのWindowsの例を見ても、はじめに使用するのは個人ユーザーだが、企業に浸透するためには、発表から少なくとも2年くらいは見込まないといけないことは分かっていた。そうした経験則を踏まえずに、Vistaは普及しないという話がマスコミから出て、そのためにDRAMの需要も落ちるという話になっていったと思う。

ただし、Vistaで需要が伸びることを期待して景気の良いときに生産能力を拡張したDRAMメーカーの責任もあると思う。苛烈なシェア争いに勝利するための無謀な投資のツケが回ってきたということだろう。

――では、現在のDRAM市場の状況はどのように見ているのでしょうか

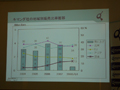

まさに市況はディザスタ(災害)の域に達していると言える。これは、DRAMの需給バランスの問題だが、需要が落ち込んでいるわけではない。2008年もビット伸長率は65%程度と見込まれており、今後、2010年くらいまで見ても50%以上の伸びが続くことが見込まれている。

需要があるという状況の中で、DRAM価格の暴落といっても過言ではない現在の状況を作り出したのは、サプライヤ側の問題。ある意味、ビット伸長を強めに想定したサプライヤもいれば、シェア争いに勝つために、年間のビット伸長(60%程度)に対し、生産能力を100%増やしてみたりしたサプライヤが居たことで、需給のバランスが崩れた。

そこで、ものがダブついて価格が下落した結果、この1年は過去の歴史にないような下落幅となった。そもそも論だが、DRAM市場の過去35年のプロットを見ても、DRAMの価格は年率30%ずつ下がってきた。これはムーアの法則に上手く合致した割合で、DRAMはムーアの法則に則ってテクノロジーを進化させることができる分野であることを示してきた。その中で、市場価格が1年で8割下落するとか、1四半期で2-3割落ちるという今の状況は、無謀な投資、ないし熾烈なシェア争いによって引き起こされた結果だと考えられる。

個人的な見解だが、DRAM市場はある程度、供給メーカーの淘汰が進んだ業界である。1980年代は20社以上、日本だけでも13社くらいあったことを考えると、現在は大手5社程度で市場が構成されていることから、大分淘汰が進んだといえる。しかし、そういった中、市況が厳しい、各社ともに赤字の状態でビジネスを行っている。今年の設備投資は前年度比で40-50%削減されるはず。ようは、少し景気が良い状態になると無茶苦茶な投資を行い、少し景気が悪くなると一気に投資を抑制する。これがシリコンサイクルの波を生み出してきた要因の1つだったわけだ。

このままでは、全員が共倒れする状況にきていると考えており、Qimondaも他社に先駆けて減産を行ってきた。とは言いつつも、Qimondaは他のDRAMメーカーに比べシェア争いに注目していない。やはり、適正なキャパシティの中で、利益の出せる会社を目指しており、PCの比率も常に50%以下にすることを目指すといった戦略をとってきた。

そのような中、当初はビット伸長30-40%くらいの伸びを計画していたが、実際には20-30%くらいへと計画の見直しを図った。ここにきて、他のDRAMベンダも減産を始めたが、ようやく業界としての危機感が出てきたのではないかと見ている。