ネガティブの先に喜びを見いだせるか

|

國領二郎氏 |

ORFのキーワードに「エクストリーム」がチョイスされた背景には、SFCに漂う閉塞感があるという。企業では、特化した分野の研究を行っても数年のうちに商品化などといった結果を求められる。極限性をもって研究できるのは大学だけのはずなのに、実践できていない現状に起因するようだ。

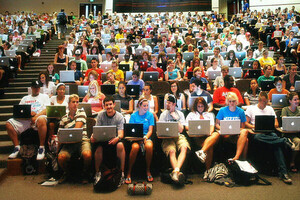

國領氏は、その原因を「自分が頑張っても、世の中をよくできないんじゃないかという無力感」と表現した。かつては、大規模な会社に属していない限り、たとえば「mixi」のような新しい通信サービスを立ち上げることは不可能だった。ところが現在は、ITの発達によって低資本で始めることができる。

学生がイニシアチブを取って仕組みを構築し、ネット上で大きなことを成し遂げることができた90年代末。ところが最近はセキュリティの壁などのため、サーバを簡単に立ち上げることさえ許されない。ただし、「昔はよかったよね」で現状をあきらめてはいけない。再び学生が自分で手を動かし、社会へのアプローチを行う必要性が出てきたのだ。

ノスタルジーへの警鐘として、宮台氏は昨今の昭和30年代ブームを取り上げた。「わたしは昭和34年生まれだが、当時は公害などありとあらゆるネガティビティが社会に満ち溢れていた。犯罪で命を落とす人数も、少年犯罪の件数も現在の数倍あった。少なくとも、現代よりも人々が穏やかで心と心がつながっていた、なんて言えないはず」

便利さや快適さの追求、という項目においては、昭和30年代の評価は総じて低くなるだろう。神成氏は、現代人が抱える昭和30年代へのあこがれについて、その後の経済成長が無関係ではないと指摘する。「当時はネガティブの先に幸せがあった。今は、ネガティブを否定することを良しとする。辛い思いをすれば先を切り開けるような社会の仕組みを、ITがどうサポートできるかというのに興味がある」と示した。

ただし、過去がどれだけ素晴らしいものだったとしても、そのまま現在へ持ち運ぶことはできない。どのように実現できるのかは、まさにソーシャルデザインの領域となる。その際に気をつけたいのは、ネガティブな副作用を除去し都合のいいところだけを抽出しようとするのではない、という点だろう。