洗濯機の排水口がつまったときに起こる症状

洗濯機の排水口がつまったときに起こるのは、おもに以下のような症状です。

- 排水口から水が溢れる

- 洗濯機にエラーが表示される

くわしく解説します。

排水口から水が溢れる

洗濯機の排水口から水が溢れている場合は、排水口がつまっていることが考えられます。防水パンに水がたまっている場合も同様です。

もし洗濯機の動作中に排水口から水が溢れたときは、すぐに蛇口を閉めましょう。

防水パンが設置されているのなら、床が水浸しになる状態ではありません。

しかしそのまま放置して排水口のつまりが悪化すると、防水パンから水が溢れ出す危険性があります。できる限り早めに対処すると安心できますね。

この場合は比較的簡単に、自分で対処可能です。洗濯機の排水口つまりの直し方については後述します。

洗濯機にエラーが表示される

洗濯機には異常を察知すると動作が止まり、エラー音や表示によって知らせる機能があります。

洗濯機がエラーを起こすのは、以下のようなケースです。

- 洗濯機内部の排水経路の異常

- 排水ホース・トラップのつまり

- 排水口のつまり

エラーの音や表示は洗濯機の機種によって異なるため、説明書を確認しましょう。

もし「すすぎのときは問題なく作動していたのに、脱水時にエラーが出た」というときは、排水口に流れる水の量が、定量以上に達していることが考えられます。この場合は、排水口がつまっている可能性が高いでしょう。

洗濯機の給排水の仕組み|防水パンに水が溜まる原因

防水パンに水たまりができているということは、排水口のつまりが疑われます。しかし洗濯機側がトラブルを起こしている可能性もゼロではありません。

洗濯機の給排水の仕組みを知り、どこにトラブルの原因があるのか突きとめましょう。

給水の仕組み|洗濯機内部のソレノイドバルブの故障

洗濯機の種類は以下の3種類です。

- 全自動式洗濯機

- ドラム式洗濯機

- 二層式洗濯機

ここでは全自動洗濯機を例に紹介しますが、ドラム式、二層式も構造は同じです。

洗濯機は壁の蛇口を開栓することで出てくる水が、洗濯槽に溜まります。洗濯機を使用していないときでも、蛇口の栓は開けっぱなしの状態で問題ありません。

これは洗濯機の内部に、水の流れを感知して栓の開閉を行うソレノイドバルブと呼ばれる部品が取り付けられているからです。ソレノイドバルブが開いているときは水が流れ、閉じていれば止水します。

しかしソレノイドバルブが故障すると、水の流れが感知できません。床に水が流れ続ける状態になるのです。防水パンに水たまりができている原因は、ソレノイドバルブが故障し、水が流れ続けていることが考えられます。

防水パンの水たまりは、排水口だけが原因とは限りません。ソレノイドバルブの故障は、洗濯機のメーカーに問い合わせ、修理を依頼することで解決できます。

排水の仕組み|排水トラップのつまり

次に洗濯機の排水の仕組みを見ていきましょう。

洗濯機に溜まった水は、設定された量に達すると自動で止まります。これも前述したソレノイドバルブがセンサーの役割を果たして止水するからです。

水が溜まった洗濯槽は底に設置されているモーターが回転し、衣類を洗うための水流を作り出します。洗濯終了とともに排水弁を開け、洗濯槽の水を排水口に流します。

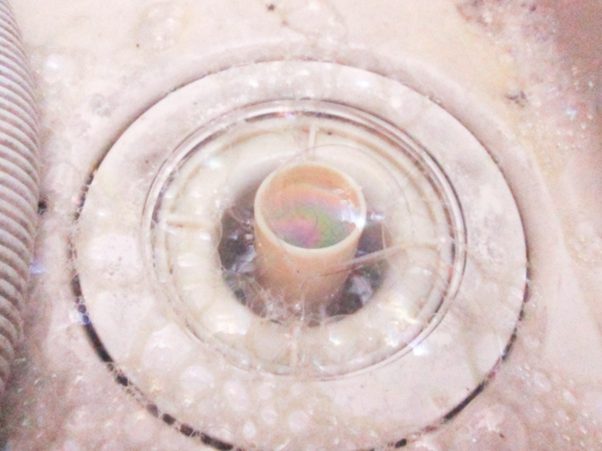

洗濯槽の排水が完了すると、次は脱水です。遠心力で衣類から絞られた水は排水ホースを通り、排水口へと流れます。排水口から出た水は、排水トラップという水のふたを経由し、下水道まで流れていくのです。

排水トラップとは、下水と部屋の空間を仕切るための水たまりのこと。S字カーブの形状によって常に水を溜めておくことで、ふたの役割を果たします。下水から上がってくる悪臭、害虫対策となるのです。

排水トラップは洗濯機の排水口だけでなく、浴室やキッチンなどの水回りに使われている仕組みです。排水トラップはS字になっているため、曲がり角にゴミがつまることがあります。

洗濯機の排水口のつまりは、この排水トラップ部分で生じることが多いでしょう。

洗濯機の排水口がつまる原因

洗濯機の排水口がつまる原因は、以下の内容が考えられます。

- 掃除に頻度が低い

- 水に混ざっている不純物

- 洗濯機が傾いている

- 排水ホースが長い

- 排水経路につまりが生じている

- 排水ホース・排水トラップの凍結

それぞれ見ていきましょう。

掃除の頻度が低い

洗濯機の排水口がつまる原因は、掃除する回数が足りていないことが考えられます。とくに排水口が洗濯機の下や横に隠れている場合は、洗濯機を移動させなければ掃除できません。

近年普及しているドラム式洗濯機は重量、サイズともにヘビー級。洗濯容量が10kgほどの大きな洗濯機なら、重さが約80kgの製品もあります。

洗濯機は1人で持ち上げて移動させることが困難なため、排水口のこまめな掃除ができずつまりが生じやすい場所です。

排水に混じっている不純物

洗濯機から排出される水には、以下のような不純物が混ざっています。

- 洗剤そのもの・かす

- 泥・汚れ

- 人の髪・垢

- 衣類の糸くず

- ペットの毛

これらの不純物が水と一緒に排出されるため、洗濯機の排水は汚れているものです。1つひとつは小さなかけらでも、放置すると時間をかけて絡み合い、固まっていきます。最終的には排水口がつまるほど大きくなるのです。

洗濯機が傾いている

排水口がつまる原因は、洗濯機が水平になっていないことにあるかもしれません。洗濯機の脚と防水パン間にものが挟まることで、洗濯機本体が傾くことがあります。

洗濯機は、平らな場所に設置して使用することが想定されている家電。重心にズレが生じると、排水に影響することがあります。これにより本来は流れるはずの排水が防水パンにたまったり、つまりが生じたりするのです。

自宅の洗濯機に傾きがないかどうか、確認してみましょう。

排水ホースが長い

洗濯機の排水口がつまる原因には、排水ホースの長さも無関係とはいえません。

排水ホースは、洗濯機と排水口をつなぐ部品。長さは洗濯機から排水口まで、ぴったりの距離が最適です。

もし排水ホースがくねくねとカーブしているのなら、折れ曲がっている部分にゴミなどが引っかかっているのかもしれません。排水ホースのカーブしている部分に、つまりが生じやすくなります。

排水ホースが縦に長い状態もつまりの原因です。排水口から10cm以上の高低差がある場合は、排水ホースの中で汚れが溜まりやすいため、つまりの原因になってしまいます。

洗濯機内部の排水経路につまりが生じている

洗濯機のエラーが表示されると、排水口のつまりを疑ってしまいがち。しかし排水口ではなく、洗濯機内部の排水経路でつまりが生じていることも考えられます。

なかでもドラム式洗濯機は使用する水量が少ないため、排水経路がつまりやすい仕組みです。

洗濯機の修理は水回り業者ではなく、洗濯機メーカー、もしくは購入した販売店に依頼することをおすすめします。

排水ホース・トラップの凍結

気温が低下する地域の冬は、洗濯機の配管が凍結することがあります。

屋内の暖かい部屋に洗濯機を設置しているのなら、凍結は起こりにくいでしょう。しかし暖房のない室内、屋外に洗濯機を設置している場合は、排水ホース・排水トラップが凍結することがあります。

とくに深夜、早朝に氷点下まで気温が下がったときは要注意です。水は凍結すると膨張する性質があるため、破損することもあります。

凍結の予防法は水抜きが有効です。万が一排水ホース、トラップが凍結した場合は、急ぎでなければ自然に溶けるのを待ちましょう。すぐに洗濯したい場合は洗濯機からホースを取り外し、水温40度以下のお湯をかける方法がおすすめです。

トラブルを起こしている場所を見極める方法

洗濯機の防水パンに水たまりができている場合は、排水口のつまりだけが原因とは限りません。排水口ではなく、洗濯機内部がトラブルを起こしている可能性があります。

原因によって対処法が異なるため、トラブルの原因が洗濯機本体なのか、排水口がつまっているのか見極めることが大切です。

トラブル箇所を特定するための方法を紹介します。

- 排水口をチェックする

- 排水ホースを取り外す

- 排水テストをする

さっそく見ていきましょう。

1.排水口をチェックする

まず洗濯機の排水口をチェックします。注意したいのは、水が流れているときの音です。ゴボゴボと空気を含んだような音がしている場合は、排水口がつまっている可能性が高いでしょう。

しかし排水部分が洗濯機の下、壁側に位置する場合は、洗濯機を移動させなければいけません。

洗濯機は重量があるため、1人で移動させるのは難しいものです。無理をすると体を痛めたり、洗濯機を傷つけたりする可能性があります。

大きな洗濯機を移動させる際は、複数人で行うと安心です。トラブルの原因が洗濯機ではなく排水口にある場合は、水回りの専門業者に依頼する手段もあります。

2.排水エルボ・排水ホースを取り外す

排水エルボとは、排水ホースと排水口を接続するL字型のパーツです。エルボのネジをドライバーで外すと、ホースの取り外しが可能になります。

エルボとホースを取り外し、排水口と分断することで、つまりの原因が排水管側にあるのか、洗濯機側にあるのかわかります。

ホースを取り出す際は、水が出ないように蛇口を閉めてから作業しましょう。

3.排水テストをする

排水テストは、洗濯機を脱水モードにしてスタートします。ホースから水が出てくるため、排水口に流れるようにセットしましょう。防水パンがあるのなら、その上にホースを置けば床が水浸しになることはありません。

ホースから水が勢いよく出てくるのであれば、排水口側に問題があることがわかります。一方ホースから出てくる水の流れがよくない場合は、洗濯機側に問題が生じていることになります。

洗濯機の排水口を掃除する前の準備

洗濯機の排水口掃除に着手する前に、周辺や部品を掃除しておきましょう。雑巾やバケツ、ゴム手袋を用意しておくと、スムーズにゴミを取り除けます。

準備手順は以下のとおりです。

- 防水パンのほこり・ゴミを取り除く

- 排水口の部品を取り外す

- 排水口内部のゴミを取り除く

- 部品を洗う

1.防水パンのほこり・ゴミを取り除く

防水パンのほこりが排水口に流れないように、あらかじめ除去しておきましょう。

2.排水口の部品を取り外す

樹脂タイプの排水口の部品は、以下の順で取り外します。

- 排水ホース・排水エルボを外す

- 排水口のふたを外す

- 排水トラップ筒・ホース固定筒を外す

ただし力を入れすぎると破損する可能性があります。部品の取り外しが困難な場合は、無理に作業を進めず、専門業者に連絡することも検討しましょう。

3.排水口内部のゴミを取り除く

排水口の部品を外すと、排水トラップの水の中にゴミが蓄積しています。手ですくい取れないほどのゴミがある場合は、バケツと雑巾を使用しましょう。

排水口の内部に雑巾を入れ、水とともにゴミをすくい取ります。ゴミを除去した後は、バケツで水を流し込み、つまりがないかどうかチェックしましょう。

4.部品を洗う

取り外した部品は、水で流しながらスポンジでこすり洗いしましょう。部品の汚れがなかなか落ちない場合は、オキシクリーンなどの酸素系漂白剤を使用したつけ置き洗いがおすすめです。

つけ置きの方法は、バケツなどに約40度のお湯を張り、規定量の漂白剤を入れます。約30分つけ置きし、水道水で洗い流すだけです。

洗濯機の排水口つまりを解消!自分でできる対処法

トラブルの原因が排水口にある場合は、自分でつまりの解消が可能です。

洗濯機の排水口つまりを直すためには、以下の道具の使用をおすすめします。

- パイプクリーナー

- 重曹・酢(クエン酸)

- ワイヤーブラシ

- ラバーカップ

それぞれの道具を用いたつまりの対処法を紹介します。

パイプクリーナー

市販のパイプクリーナーを使用する、洗濯機の排水口掃除の方法です。

パイプクリーナーには液体や粉末など、さまざまなタイプがありますが、今回はパイプユニッシュなどの液体パイプクリーナーを使用した方法を紹介します。

使用する道具は以下のとおりです。

- 液体パイプクリーナー

- 歯ブラシ

掃除の手順を紹介します。

- 排水口のまわりの汚れを落とす

- 排水口にパイプクリーナーを入れる

- 30分ほど時間を置く

- 排水口に水を流す

1.排水口のまわりの汚れを落とす

歯ブラシに重曹をつけ、排水口まわりの汚れを掃除します。小さめの容器に重曹を入れると、掃除しやすいでしょう。

2.排水口にパイプクリーナーを入れる

排水口まわりがキレイになったら、排水口にパイプクリーナーを注ぎます。使用量は製品によって異なるため、説明書をよく読んで使用しましょう。

3.規定どおりに時間を置く

液体パイプクリーナーがつまりにアプローチし、汚れが浮き上がるまで時間を置きましょう。適切な放置時間は、製品の説明書に書かれています。放置時間は長くても短くても効果が期待できないため、規定に合わせることが大切です。

4.排水口に水を流す

規定時間を守り、放置した後は水を排水口に流し込みましょう。

このとき、水温に注意が必要です。効果を高めようとして熱湯を使用した場合は、有害性のガスが発生する危険があります。排水管の傷みにもつながるため、水を使用しましょう。

重曹・酢(クエン酸)

重曹・酢(クエン酸)を使用する、洗濯機の排水口掃除の方法です。重曹とクエン酸が混ざり合うと化学反応が起き、泡が生じます。この泡が排水口にこびりついた汚れを浮かび上がらせ、つまりが解消可能になります。こちらの記事でクエン酸と重曹の効果について詳しく触れているので気になる方は読んでみてください。

使用する道具は以下のとおりです。

- 歯ブラシ

- バケツ・洗面器

- 重曹

- 酢(クエン酸)

さっそく手順を紹介します。

- 排水口まわりの汚れを落とす

- 排水口に重曹を入れる

- 排水口に酢(クエン酸)を入れる

- 15~30分ほど置く

- バケツ・洗面器で水を流す

1.排水口まわりの汚れを落とす

重曹を歯ブラシにつけながら、排水口まわりの汚れを落としましょう。このとき、重曹を小さな容器に移し替えると便利です。

2.排水口に重曹を入れる

排水口まわりの汚れが落ちたら、重曹を排水口に直接入れましょう。排水口が隠れるほど、たっぷりと重曹を振りかけます。

3.排水口に酢(クエン酸)を入れる

排水口に重曹を入れたら、酢を入れます。酢の匂いが苦手な方は、クエン酸で代用できます。泡の発生が確認できたら、ストップのサインです。

4.15~30分ほど置く

泡がつまりの原因を浮かび上がらせるまで、15~30分ほど時間を置きましょう。

5.バケツ・洗面器で水を流す

バケツや洗面器に張った水を使用し、一気に排水口へ流しましょう。このとき、冷水よりも40~50度のお湯を使用した方が効果が高まります。

重曹が排水口に残ると、新たなつまりの原因になりかねません。たっぷりと水を注ぐことがポイントです。

ワイヤーブラシ

ワイヤーブラシを使用する洗濯機の排水口掃除方法です。ネジのようならせん状の先端部分を排水口のつまりに当て、削り取ります。

ワイヤーブラシはホームセンターや100均、ネット通販で購入可能です。排水口のつまりの原因にアプローチできるように、できるだけ長いものを選ぶとよいでしょう。

こちらの記事で絵ワイヤーブラシの選び方について詳しく解説しています!

組み立て方、動かし方に関しては製品によって異なります。説明書を読んで正しく使用しましょう。

ただし洗濯機の排水管が蛇腹タイプの場合は、ワイヤーブラシの使用をおすすめできません。ワイヤーを無理に押し込むと、穴が開く可能性があるからです。ワイヤーブラシは排水管が蛇腹タイプではないことを確認してから使用しましょう。

使用する道具は以下のとおりです。

- ワイヤーブラシ

- タオル・雑巾

- ゴム手袋

掃除の手順を紹介します。

- 排水口にワイヤーブラシを差し込む

- つまりの原因を削り取る

- ワイヤーブラシを引き上げる

1.排水口にワイヤーブラシを差し込む

洗濯機の排水口に、ワイヤーブラシをゆっくりと差し込みます。持ち手部分が長すぎると作業しにくいため、排水口から3~5cmほどのところに持ち手を置くとよいでしょう。

このとき、強く押し込みすぎてワイヤーが折れないように注意が必要です。うっかり手を放して、ワイヤーブラシが落下しないように気をつけながら奥へ進めましょう。

2.つまりの原因を削り取る

ワイヤーブラシが途中で進まなくなったら、回転させたり前後左右に動かしたりしてつまりの原因を貫きましょう。

3.ワイヤーブラシを引き上げる

スムーズに通るようになったら、ワイヤーを引き上げましょう。回収したワイヤーには、排水管の汚れが付いています。

汚れが飛び散らないように、ワイヤーをタオルで押さえながら引き抜くことがポイントです。

ラバーカップ

ラバーカップと聞くと、トイレのつまりを想像するかもしれませんが、排水口の掃除にも有効です。ラバーカップはホームセンターやネット通販で、手軽に入手できます。

排水口掃除の効率を高めるのなら、排水口にぴったりのサイズを選ぶとよいでしょう。

ただしラバーカップは、水が溜まっている状態でなければ効果が期待できません。水が溜まっていない場合は、防水パンに水を溜める必要があります。

ラバーカップの使用手順は、以下の3ステップです。

- ラバーカップを排水口にかぶせる

- ラバーカップを下に押す

- 持ち手を引く

ラバーカップを排水口にかぶせる際は、カップ全体に水が浸るように意識し、ゆっくりと沈めましょう。引く際は力を込めて、一気に行うことがポイントです。

強く引くことで水圧が生まれます。排水口のつまりの原因が移動したり吸い上げられたりすることで、つまりが改善される仕組みです。

下記の記事でも排水トラップから水が溢れてしまう際の対処法を紹介していますので参考にしてみてください。

洗濯機の排水口の予防方法

洗濯機の排水口つまりの予防には、以下の方法をおすすめします。

- 洗濯機の洗浄モードを使用する

- 定期的に排水フィルターを掃除する

- 排水ホースの交換

- 浴槽の残り湯を使用しない

排水口がつまる原因を防ぐために、さっそく取り入れてみてはいかがでしょうか。

洗濯機の洗浄モードを使用する

洗濯機の排水口は、定期的な掃除が必要です。しかし日常的に洗濯機を移動させて排水口掃除を行うのは難しいですよね。

そこでおすすめの方法が、洗濯機に備わっている洗浄機能を使用するメンテナンスです。現在普及している多くの洗濯機には、洗濯槽の洗浄や防カビする機能が付帯しています。洗浄モードは洗濯と同様にボタンを押すだけで済むため、手間がかかりません。

ただし洗浄モードは、通常の洗濯よりも時間がかかるものです。外出する直前にスタートさせることをおすすめします。定期的に洗浄機能を使用し、洗濯機の清潔を維持しましょう。

定期的に洗濯槽のフィルターを掃除する

洗濯槽の中にあるフィルターには、衣類の糸くずやほこりをキャッチする役割があります。

縦型の全自動洗濯機のフィルターは、洗濯槽の中に1つ。ドラム式洗濯機なら、排水フィルターと乾燥フィルターの2つです。

掃除の目安は週1回。フィルターを洗う際は、使用済みの歯ブラシなどを使用してゴミを取り、濡らしたタオルで拭くことをおすすめします。

頻繁に掃除することが面倒な場合は、フィルターにつまったゴミを取り除くだけでも排水口つまりの予防になりますよ。

排水ホースの交換

排水ホースは使っているうちに劣化するものです。排水ホースが老朽化すると、水漏れにつながります。破損や穴などが生じる前に、定期的に交換することでトラブルを未然に防ぐことが可能です。

交換頻度の目安は半年に1回。洗濯機の排水ホースは、ホームセンターやネット通販で購入できます。洗濯機と排水口の距離を計測し、ぴったりサイズにカットして使用すると、排水がスムーズになり、つまりの予防になります。

排水ホースに取り付けるフィルターを使うこともおすすめです。髪の毛、糸くずで排水口がつまることを防止できます。

浴槽の残り湯を使用しない

節水を目的に、浴槽の残り湯を使用している家庭は多いのではないでしょうか。前述のとおり、残り湯には人の体から出た垢や汗が含まれています。垢などの不純物が排水口に蓄積するとつまりが生じやすくなるでしょう。

残り湯の使用は水道代の節約には有効かもしれませんが、洗濯機の排水口のつまりを引き起こす原因となります。排水口のつまりを防ぐのであれば、残り湯の使用を控えましょう。

まとめ

洗濯機の排水口つまりは自分で解決可能ですが、いかなる方法を試しても直らないことがあります。

排水口のつまりを放置すると、床下漏水、階下漏水の危険性があるため、できる限り早めに対処しましょう。

「洗濯機の排水口を掃除したけれど、つまりが改善できない」

「つまりの原因が特定できない」

「道具の使い方がよくわからない」

このような場合は、水回りトラブルの専門業者に相談することをおすすめします。専門的な知識と技術を有するプロであれば、自分で解決できなかった排水口のつまりも解消可能です。

優良な業者であれば、相談や見積もりを無料で受け付けているもの。自宅の排水口つまりの状況を説明し、話を聞いてみるのも手段の1つです。

洗濯機の排水口つまりが解消できれば、水漏れに対する不安が取り除かれます。快適な日常生活を送るためにも、一度相談してみてはいかがでしょうか。

おすすめ業者4選

※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

PR