Exascaleに向けた10大チャレンジ

次の図は、Advanced Scientific Computing Advisory Committeeがまとめた、Exascaleに向けての10大チャレンジのリストである。「エネルギー効率」、「インタコネクトテクノロジ」、「メモリテクノロジ」、「スケーラブルシステムソフトウェア」など、改善が必要な項目が10項目リストされている。

Exascaleのシステムでは、アプリケーション開発、アプリケーションを動かすためのソフトウェアスタックの開発、ハードウェアを作るためのテクノロジの開発、そして、それらをまとめてExascaleのシステムとして動くようにするインテグレーションが必要である。

本当に役に立つExascaleシステムとするためには、これらの多数の複雑な要素が協調してうまく動くようにすることが必須である。

最初のExasclaeマシンとなるAurora-21

米国のExascale Computing Project(ECP)は、初代のディレクタのPaul Messina氏が2年間勤め、Doug Kothe氏が後半の実行を引き継いだ。

最初のExascaleマシンとなるのは、Aurora-21の予定である。新奇なアーキテクチャで2021年に運用開始と言われているが、アーキテクチャの中身については、まだ、公開情報はない。

そして、それに続くのが、CORAL-2であり、2022年のORNLのマシンとLLNLのマシンが予定されている。また、2023年にANLに3台目のCORAL-2システムが設置されるかもしれない。

2019会計年度の予算は6億ドル超で、下院では予算案は可決されている。Exascaleスパコンの予算の総額は18億ドルになる可能性があるという。

-

米国で最初のExascaleシステムはANLに設置されるAurora-21で、2021年完成の予定である。その後、ORNLとLLNLのCORAL-2マシンが設置される。3台目のCORAL-2マシンがANLに設置される可能性もある。2019年の6億ドル超の予算は下院を通過しているA@米国で最初のExascaleシステムとなるAurora-21

日本の次世代スパコンPost-K

日本の京コンピュータを持つ理研AICSは、改組されてRiken Center for Computational Science(R-CCS)となった。R-CCSはより高効率、高性能の計算を行うための計算科学の研究と、コンピュータを使って各種の科学分野の進歩を推し進めることを目的としている。

-

日本のR-CCSは、より高効率、高性能の計算を行うための計算科学の研究と、計算を使って各種の科学分野の進歩を推し進めることを目的としている(この図の資料提供は、理化学研究所/東京工業大学の松岡聡 先生と書かれている)

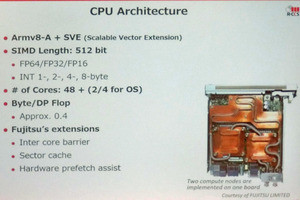

Post-K(ポスト「京」)CPUは、オンパッケージのDRAMをメインメモリとして使うことにより、非常に高いメモリバンド幅を実現する。最近のアプリケーションでは、メモリバウンドになるものが多く、高バンド幅のメモリの採用は効果が大きい。

そして、Post-K CPUはGPUと比肩できる程度の電力効率を持つグリーンなCPUである。また、Arm v8アーキテクチャであり、Armのエコシステムに載ることができる。SVEはArmと富士通の協力で作られたものであり、将来の世界標準である。

そして、Post-K CPUはInt8やFP16をサポートしており、AIやSociety 5.0アプリケーションで最高の性能を発揮する。

-

Post-KのCPUはオンパッケージの高バンド幅メモリをメインメモリとして使う。GPUクラスの電力効率となるグリーンCPUである。8bit整数やFP16も扱え、AIやマシンラーニングにも配慮されている。ArmアーキテクチャでArmソフトウェアのエコシステムを利用することができる(この図の資料提供は、理研/東工大の松岡先生と書かれている)

Exacaleスパコン実現に向けた考え方

Exascaleスパコンでは、誰と競争しているかではなく、どのように競争しているかが問題である。また、どの国と競争しているかではなく、どのシステムアーキテクチャと競争しているかが問題である。Exascaleで競い合っているのはSummitのCPU+GPUのような極端なヘテロジニアス構成とTaifuLight(太湖之光)のような究極のホモジニアス構成である。ヘテロジニアス構成では粗粒度の処理分担が行われるのに対して、ホモジニアス構成では細粒度の処理分担が行われる。

-

本当の競争は、誰ととか、どの国とではなく、どのアーキテクチャと競争しているかである。SummitのようなCPU+GPUという大きく異なる処理機構を組み合わせるヘテロジニアスアーキテクチャと、TaifuLight(太湖之光)のように同じコアを多数並べるホモジニアスアーキテクチャの競争である

そして、Armを使うスパコンの競争が始まっている(The New Arms Raceは、新たな軍拡競争と掛けた言い方になっている)。米国エネルギー省のASTRAスパコンは、HP Apollo70(CPUはCavium Thunder X2)を使う14万5000コアのシステムで、2.3PFlopsの演算性能を持つ。水冷と空冷の併用の冷却システムを使い、消費電力は1.2MWで、U.S. Green Building CouncilのGold評価を得ているという。

日本のPost-KもArmアーキテクチャの富士通が開発中のCPUを使う。ヨーロッパでは、英国のIsambardがArmアーキテクチャのCPUを使うスパコンであり、EUの推進するMont-BlancプロジェクトもArm v8アーキテクチャのCPUを使用する。

(次回は8月9日に掲載します)