Intel変調?

かつてIntelは最先端のプロセス技術を移植した世界最大の製造キャパシティを擁し、先進的なx86プロセッサのアーキテクチャで世界の半導体業界のトップに君臨する圧倒的な存在だった。

そのIntelの最近の動きに変調がみられる。そのきっかけは14nmプロセスの開発遅延であった。これによってIntelはCPUを市場に十分に供給できなくなる事態となり、それはIntel自身の問題のみならず、メモリの在庫上昇を引き起こした。現在の半導体市場の市況はその後に来た米中の貿易摩擦の問題でさらに悪化しているが、Intelは未だにプロセス技術開発の問題を引きずっているようだ。

最近のWebの海外ニュースに、IntelがSamsungのファンドリ部門に対し14nm製品の製造依頼を行った、という驚くべき見出しが出た。これが本当だとすれば、Samsungにとっては、すでにカスタマとなっているQualcommやNVIDIA、IBMなどと伍して大口客となることは間違いない。

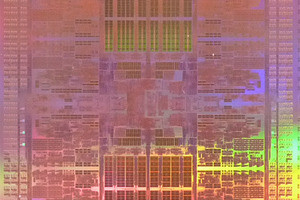

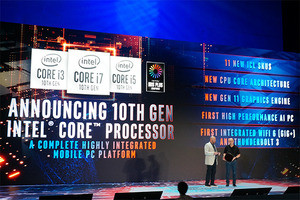

Intelはやっと10nmのプロセスを量産ベースに乗せたばかりで、7nmで量産を開始しているTSMCには大きく水をあけられている(ただし、ここでいうプロセスは必ずしも同じ尺度で測った数値ではないことに注意する必要がある)。もっともIntelとしては最初からTSMCと全面的に組んでしまうという手もあったはずだが、これはAMDとTSMCの関係でかなわなかったのであろう。ともあれ、ここにはプロセス、キャパ、デザインすべてで他を圧倒していたかつての王者Intelの姿は見られない。

Intelのトップ人事もかなり不可解だ。2018年6月に社内の女性との問題で辞任したKrzanich氏の後任がしばらく決まらず、2019年1月になってやっと、それまで暫定CEOを務めていたSwan氏が正式に50年の歴史を持つIntel社の7代目CEOに就任した。

Swan氏の経歴を見るとGEやTRWなどでCFO(最高財務責任者)を務めていた人で完全に経理畑の人である。Intelへの入社も2016年と最近の話である。厳しい競争を勝ち残ってきた、たたき上げの人間を社内からCEOに引き上げるという今までのIntelのトップ人事にはない手法である。しかも経理畑の人材のCEOへの昇格も異例である。

またごく最近ではあるが、CPO(Chief People Officer)なるポジションを用意してSandra Rivera氏が就任したらしい。私はCPOというポジションにはあまりなじみがないが、Webで調べてみるとアパレルの業界などでよくみられるポジションで仕事の内容は主に人事であるが、フォーカスは「従業員の満足度を高め、優秀な人材の確保に努める」のだそうだ。外からの憶測は慎まなくてはならないと自戒しつつ、「Intelは内部に大きな問題を抱えているのではないか?」などと詮索してしまう。

AMDはどこまで行くか?

以前も書いたように、私のAMD贔屓を差し引いてもLisa Suが率いる現在のAMDには非常に勢いがある。これがIntelとの大きなコントラストをなしていることは多くの人が認めるところである。

CPUではRyzenとEPYCで確固とした地位を築きつつあるし、グラフィクスを見ればプレイステーション、Xboxの最新機種とゲームコンソールに深く入り込んでいるし、Googleが最近発表したクラウドベースのゲームビジネスのStadiaも、その裏では多くのAMDのGPUが動いているらしい。これらの優れた製品群の市場での成功にはTSMCとの協業が大きく貢献していることは言うまでもない。

順風満帆のAMDのように見えるが、世界の地政学的事情の影響を受けている部分もあるようである。最近の海外記事で、AMDが2016年に中国企業THATICと結んだCPUに関するジョイントベンチャーの話が出ていた。

2016年といえば、AMDはBulldozerコアの失敗のつけをもろに受けていた年であり、コストカットのために「売れるものなら何でも売れ」という状態で、中国のベンチャー企業へのIPのライセンス商売を始めた頃であった。

その後、Lisa Suがマイクロアーキテクチャの大転換を推し進め、現在のAMDのポジションを確固としたものにした。記事ではLisa Su自身がComputex会期中にこの件について語った話が出ていた。これによれば、米中の貿易摩擦の件もあって中国企業との協業は難しい状況であるが、AMDから中国企業にライセンスされる技術は現在製品までに限られ、第3世代のRyzen、EPYC、Rome(開発コード名)などの将来製品は含まれないらしいので、今後のAMDの製品戦略にはほとんど影響がないようである。

Appleと和解をしたQualcomm

「Qualcommが不当なライセンス契約をした」というAppleの訴えを裁判所が認めた直後にAppleとの急転直下の和解を発表したQualcommであるが、この和解の内容を見ると、QualcommがAppleに対し5Gをサポートするキーコンポーネントを数年間にわたり供給することになる。

このAppleとの和解によってQualcommのこの分野での優位性はしばらく揺るぎないものになると考えられる。そこに来て、米中貿易摩擦の影響をまともに食らってHuawei/HiSilicon側の開発能力もこれまでのペースを維持することは難しくなる気配である。

米国は製造装置のみでなく設計環境にまで制限をかけるからだ。AppleはQualcommとのライセンス契約の再開でしばらくはiPhoneの5Gモデムの心配はなくなるが、社内での独自開発をあきらめたわけではない。しかしその結果が出るのは早くても2023、2024年であるとみられる。今のところQualcommの悩みは独禁当局への提訴がビジネスのペースとは関係なく並行して動いていることである。LG ElectronicsはQualcommのライセンス契約は不当であると述べている。先般のトランプ大統領と習主席のG20でのトップ会談による中国市場への半導体輸出許可はQualcommを含むシリコンバレーの企業には朗報であるが、米中の地政学的問題はいつ状況が急変してもおかしくない状況ではある。

ひそかに注目を集めるRISC-Vのポテンシャル

決して一般経済誌の記事にはならないが、技術誌ではかなり取り上げられているのが「RISC-V」である。RISC-Vは大変に歴史の長いRISCアーキテクチャの流れをくむライセンスフリーのCPUコアとそのエコシステムであるが、コンソーシアムの形態で地道に活動が継続されてきており、最近になってその成果が徐々に明らかになってきたようである。

Western DigitalやNVIDIAなどの大手どころが商用化への意向を示しているのは、やはり低消費電力CPUコアへの大きな期待があるからであろう。かつてAMDもAlchemyというMIPSコアベースの企業を買収して、x86ベースのPC/サーバとは違う端末向けの製品ロードマップを目指したこともあったが、結局失敗した。これからますますのインテリジェンスが求められてくる端末側に、ライセンスのしがらみのない優れたCPUコアのエコシステムが発展するというのは容易に理解できることである。

そのRISC-Vに関する話題を探っていたら非常に懐かしい名前を見つけた。マシンラーニング向けのRISC-Vベースのシステムを開発中と言われるスタートアップ「Esperanto Technologies」を率いるDavid Ditzelである。

この人物はかつてIntel互換CPUの乱立時代に彗星のように現れては消えたTramsmetaというユニークな会社を率いていた人物だ。Tramsmetaのユニークなコード・モーファイングという手法を使ったCrusoeという低消費電力CPUの登場については今でも非常に鮮明に覚えており、以前のコラムでも取り上げた。Esperantoというのはもともとはポーランドの言語学者のザメンホフが考え出した世界共通言語である。Ditzel氏にとってコンピュータ言語は世界共通言語なのであろう。

低消費電力アプリケーションでは現在のところArmが独り勝ちのような様相であるが、Armは会社としてはSoftbankの支配下に入っている。現在のところSoftbank側からの囲い込みの気配はないが、競争激化に伴ってサプライチェーン全体での制約がかかる可能性もあり、しがらみのないRISC-Vには大きなポテンシャルがあると私は思っている。

著者プロフィール

吉川明日論(よしかわあすろん)1956年生まれ。いくつかの仕事を経た後、1986年AMD(Advanced Micro Devices)日本支社入社。マーケティング、営業の仕事を経験。AMDでの経験は24年。その後も半導体業界で勤務したが、2016年に還暦を迎え引退。現在はある大学に学士入学、人文科学の勉強にいそしむ。

・連載「巨人Intelに挑め!」を含む吉川明日論の記事一覧へ