4年以内の有人火星探査は不可能

しかし、今後4年以内に、宇宙飛行士が火星に降り立つことは、現実的に不可能である。課題があまりにも多く、解決には長い時間と多くの予算が必要だからだ。

まず、現時点では有人火星探査に必要な技術がそもそも揃っていない。マスク氏が開発を進めるスターシップは、まだ地球周回軌道への飛行や帰還すら成功していない。

また、火星への往復には1.5年から2.5年かかる(地球と火星の位置関係によって変わる)。そのうえ、地球からの補給や直接的な支援を受けることができない。そのため、食料、水、酸素、そして船内環境を維持するための生命維持システムが、完全に自律的に、そして壊れずに機能する必要がある。しかし、これほどの長期間、人間が宇宙空間で安全に生存できるシステムは、まだ実証されていない。

さらに、たとえ生命維持システムの信頼性が確保されたとしても、宇宙飛行士が長期間宇宙に滞在した場合の人体への影響は未知数だ。現在、国際宇宙ステーション(ISS)では最長で1年程度の滞在が行われているが、火星ミッションではそれを大きく超える。無重力環境による骨密度の低下や筋力の減少、放射線被曝の影響、精神的ストレスなど、健康リスクは計り知れない。

くわえて、もし生命維持システムが故障したり、宇宙飛行士の健康が急激に悪化したりしても、地球への緊急帰還は不可能である。地球周回軌道や月であれば、数時間から数日で帰還できるが、火星では最短でも数ヶ月、通常は1年以上の帰還時間が必要となるため、人命のリスクが極めて高い。

そして、火星は地球と異なり、厚い大気がないため、パラシュートだけでは安全に降下できず、エンジン噴射による精密な着陸が求められる。しかし、有人宇宙船ほど大きな機体を、確実に着陸させる技術はまだ研究段階である。

また、地球に帰還するためには、火星で燃料を生成して、ロケットへ補給し、打ち上げる技術が必要だが、これも現時点では実現していない。

火星に着陸せず、火星のまわりを周回する、あるいはただ通過するだけのフライバイ・ミッションであれば、技術的な難易度は下がる。しかし、それでも往復に1年から1.5年を要し、長期間の宇宙放射線や微小重力環境に晒されるため、乗組員の健康リスクは依然として高い。

これらの課題を、今後4年間で解決することは無理がある。NASAは現時点で、有人火星探査が実現する時期は2030年代以降と見積もっている。たとえ今日から、NASAの全予算をつぎ込み、マスク氏が全財産を投じたとしても、多少短くなるにせよ、4年後に火星へ向けて飛び立つことは不可能である。

さらに、宇宙飛行士を極めて高いリスクのミッションに送り出すことは、社会的な大きな議論を呼ぶだろう。トランプ大統領がこのようなリスクの高いミッションを承認すれば、強い批判を受けることは避けられない。結果として、歴史に残る失敗として評価される可能性があり、政治的にも受け入れられるものではないだろう。

マスク氏の現実的な狙いは? 日本にも影響か?

したがって、マスク氏の真の狙い、あるいは妥協点は、有人火星探査の早期実現に向けた環境作りと、そのためのアルテミス計画の見直しであろう。

実のところ、マスク氏の「アルテミス計画は非効率」、「月は邪魔」といった発言は、あくまで火星を目的と設定するなら、間違ってはいない。

たしかに、月は地球にいちばん近い天体であり、火星はその次に近い。そのため、月を足がかりにして火星へ行くことは、一見すると自然な流れに思える。

しかし、純粋に物理法則の観点からは、月を経由するとその分多くのエネルギーを使う必要があり、直接火星に送るほうがよほど簡単である。つまり、月を経由することは、むしろ遠回りになってしまうのである。

また、月ではロケットエンジンの噴射だけで着陸する必要があるのに対し、火星では大気を使った減速がある程度可能である。

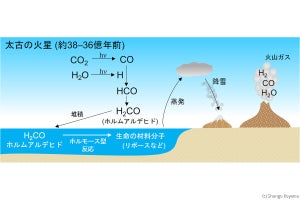

さらに、月にはスターシップの燃料であるメタンはなく、地球から持ち込まなければならないのに対し、火星では大気に大量に含まれる二酸化炭素から、メタンと酸素を生成することができる。

スターシップはアルテミス計画において、宇宙飛行士の月着陸船としても使用される予定だが、地球から燃料を持ち込まなくてはならない都合上、その飛行計画はきわめて複雑なものとなっており、たとえばスターシップの打ち上げ機数は、月面着陸用やそれに燃料を補給する用も含め、約15機が必要だとされる。それに対して、火星への飛行の場合は、燃料を現地生産できる都合上、必要な打ち上げ数は少なくできる。

火星への有人飛行はそもそも難しいという大前提はあるものの、ある点では月へ行くよりも容易なところがある。また、有人月探査のために開発した技術や、造った宇宙船などが、有人火星飛行には役に立たないこともある。

こうした点から、有人火星探査を行うことが目的であれば、月に寄り道するのは賢明ではないのは事実だ。

一方で、アルテミス計画を完全に中止することも非常に困難である。

まず、アルテミス計画には日本や欧州、カナダなど、数多くの国が参画し、それぞれが月へ行くことを念頭に宇宙計画を進めている。

たとえば、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発中の新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」は、将来的にゲートウェイへの補給ミッションを計画しているほか、トヨタと共同で月面車の開発も進めている。さらに、アルテミス計画への参加を念頭に新しい宇宙飛行士を育成している。

日本人宇宙飛行士を月面に送り込むことなどは、政府間で合意された取り決めでもある。他国とも含め、それらをすべて反故にすることは、米国にとっても国益、国際関係の観点から難しいだろう。

また、ボーイングやロッキード・マーティン、複数ベンチャー企業などは、アルテミス計画で月へ行くことを前提に、宇宙船や探査機、ロケット、宇宙服、月面での生活や実験などに必要な研究や技術開発を行っている。アルテミス計画が中止になれば、技術的には設計変更や開発中止が、経営的にはNASAとの契約見直し、打ち切りといった問題が発生することになり、その影響は計り知れない。各企業はもちろん、宇宙業界と関係のある議員(当然ながら共和党議員も含まれる)なども、強く反対、批判することになろう。

さらに、中国との競争もある。現在中国は、早ければ2028年にも有人月周回飛行を、そして2030年までに宇宙飛行士を月面に送り込むという計画を明らかにしている。はたして、月に中国人宇宙飛行士が降り立つ様子が全世界へ流れるなか、「米国はもう半世紀前に行ったから」、「月より火星を目指しているから」という理屈で、米国国民が、なによりトランプ大統領とその支持者が、納得するとは考えにくい。

こうしたことから、現実的な解決策は、

- アルテミス計画そのものは継続し、中国よりも先に月へ宇宙飛行士を送り込み、パートナーとの約束も守りつつも、ゲートウェイや月面基地は建造しないか、規模を縮小する

- それによって浮いたNASAやスペースXなどのリソースを、有人火星探査のための研究・開発に振り向け、早期の実現を目指す

といったものになるのではないだろうか。

第1次トランプ政権と、マスク氏のこれまでの言動で学べることは、彼らの一言一句を真に受けるべきではないということである。

しかし、以前と異なるのは、トランプ氏はこれまでの経験から、前回以上に物事を意のままに進める方法を知ったこと、そしてマスク氏は、その最側近という地位と権力を手に入れたことだ。そのことは決して軽視できるものではなく、これからの言動を注意深く見守る必要がある。

参考文献

・The Inaugural Address - The White House

・SpaceX - Missions: Mars

・JAXA 国際宇宙探査センター

・Step 3, Artemis: Moon Missions as an Astronaut Testbed for Mars - NASA